「通販サイトである芸能人が詐欺被害に遭った」

というニュースが、少し前にありました。どうやらバイク用品でも、同じような手口がおこなわれているようです。

本ブログの愛読者の方はおそらく大丈夫だと思いますが、念のため、心理学的にだまされない方法、詐欺を見破る方法をお伝えします。

執筆時と比較して、バイクに限らず、詐欺サイトが激増しています。くれぐれもご注意ください。

よくある手口

・通販サイトの商品と、実際に届いた商品がおおきく異なる。

・電話やメールで連絡しても音信不通。(もちろん返金には応じてもらえない)

詐欺の証明は、一般常識で考えるよりも遥かにハードルが高いため、泣き寝入りする人が多い。

ケーススタディ

商品画像や、説明文の盗用が確認されたショップサイトです。

https://holt.sigfin.top/

https://iqy.carthot.one/

https://tongu.windule.top/

https://fellowslope.top/

https://nome.outprices.top/

一見すると、Yahoo!や楽天などのショッピングモールっぽいサイト。

ところが商品画像や、商品詳細はヤフーオークションからの転載。コピペです。

巧妙なのは、価格設定。元々の製品価格から28.5%引きになっていること。

この手のサイトは90%OFFとか、50%OFFなど、相場よりいちじるしく割り引いた価格でお得感を演出していることが多いです。なので、わかりやすいと言えば、わかりやすい手口でした。

ところが30%は微妙なライン。あり得なくはない割引率なので、うまく人間心理を突いています。

情報に疎い人であれば、衝動買いしてしまう可能性は否定できません。

ケーススタディ2:コピーサイト

ウェビック(Web!ke)さんの模倣サイトを発見しました。

完全ではありませんが、一部デザインをコピーして、ウェビックさんの名前を使用しています。

詐欺サイトなので会社情報はでたらめですが、あえて調べると、存在しない住所が記載されています。

(南船場に13丁目なんかない 笑)

ホームページのドメイン「dlikes.life」は2023年2月に取得されています。つまり比較的、最近に作られたサイトだと言うことです。

そしてメールアドレス。通常なら同じドメインの「△△@dlikes.life」を使用するものですが、なぜか、buyers@prolovervs.comというメールアドレスになっています。

このアドレスをGoogle検索すると、過去に同じアドレスで「株式会社 test 商店」名義の別サイトを運営していたことが判明しました。

もちろん、これも詐欺サイトです。

ケーススタディ3:詐欺広告

詐欺サイトがFacebook、インスタグラム、Google(YouTube)などに広告を出しています。

以下、インスタグラムに広告→詐欺サイトへ誘導というケース。

49,500円のアライのヘルメットが、8,399円・・・なわけないですよね。

インスタグラムも、Facebookも、運営しているのはおなじMeta社です。Facebook広告も、詐欺広告が表示されることがあります。

2023年12月現在、バイク関連以外にも、あらゆる物販系詐欺サイト(ショッピングモール風)が、Googleや、Yahoo検索の上位に表示されるようになりました。

「上位に表示されているから信頼性が高い」とは限らないため、警戒が必要です。

ケーススタディ4:ネットショップ詐欺

Googleや、Yahooなどの検索エンジンで商品名を検索すると、聞いたことのないネットショップが上位に表示されることが急増しています。

一見すると、ショッピングモール系のサイトですが、掲載されている商品はヤフオクや、メルカリに出品されている写真、広告文などをそのまま転載している詐欺サイトです。

「現在、何人の人がサイトを閲覧しています」

「たったいま商品を購入した人がいます」

など、リアルタイムで売れているかのように演出し、「急いで買わなきゃ!」という心理を突いているのが特徴。

お客さまの声(購入した人のレビュー)も掲載されていますが、読解力のある人が読めば、デタラメだということがわかると思います。

反応が下がれば今後、手口を変えてくるでしょう。

チェックすべきポイント

近年は、実在する有名ショッピングモール(楽天、アマゾン、Yahoo!など)そっくりの偽サイトを使った詐欺も存在します。言ってみれば大がかりな詐欺です。

今回のようなケースは、マイナーなショッピングモール(知名度が低い)であることがまず1つ。

「聞いたことないサイトだな」と思ったらすぐに飛びつかずに、冷静に確認することです。

最初のチェックポイントが「特定商取引法に関する表示」です。

日本国内で通信販売をおこなう場合、原則として特定商取引法(通称 特商法)で定められた表示をすることが義務づけられています。

つまり、物販サイトで特商法の表記がなければ、その時点でアウトだと判断できます。

ただ、詐欺サイトは怪しまれないために「特定商取引法」や「プライバシーポリシー」などの記載をしていることがほとんど。記載の有無だけで、詐欺かどうかは判断できません。

2つめのポイントは、記載内容です。

・電話番号

・メールアドレス

・住所

・会社名

・代表者または責任者の氏名

これらを順番にGoogle検索していきます。詐欺または詐欺サイトの可能性が高ければ、なにかしらの情報が発見できると思います。

とくに屋号や、ショッピングモール名が頻繁に変わっている場合は要注意ですね。

(会社名と、ショッピングモールで使われる屋号が異なるのは一般的によくあることなので問題ありません)

屋号が頻繁に変わっていて、電話番号や住所、メールアドレスやサイトのURLが使い回し・・・という場合、かなり危険だと判断していいと思います。

フリーメール(gmailや、ヤフー、hotメールなど無料で作れるアドレス)を除いて、ドメインを変えたり、会社名を変えるのはお金や手間がかかるため、使い回すことが多いようです。

まぁ、画像などを転用している時点で十分、怪しいですけどね。

ドメインも有効なチェックポイント

ドメインは、インターネット上の住所のこと。

筆者のブログでいうと、https://inuiyasutaka.net/bikeblog 黄線の部分がドメインです。インターネットでは同じドメインは使えないので、inuiyasutaka.net は世界で1つしか存在しません。

ドメインは(登録済みを除いて)自分で決めることができます。

だからもし、筆者のブログの偽物をつくるとしたら、inuiyasutakaまで同じにして、ドメインを.comとか、.siteとかほかのものに変えてドメインを取得します。

たとえば、inuiyasutaka.comでドメインを登録して、このブログそっくりのサイトをつくれば、ほとんどの人には本物か、偽物か見分けがつかなくなります。

(金融機関などのフィッシングサイトはこうした手口がおこなわれています)

ちなみにドメインは有料です。

ドメイン自体を変更するとお金も手間もかかりますし、サイトのURLが変わると、Googleなどの検索で表示されなくなりますから、ショッピングモール系の詐欺サイトではドメインは使い回しです。

ケーススタディ2のとおり、メアド使い回しで、新規ドメインを使用する事例がありました。

メールアドレスは簡単に変えられる

ドメインを取得すると、ドメインメールを使う事ができます。たとえば、inui-yasutaka.netでドメインを取得したら、「xxxx@inui-yasutaka.net」というドメインメールが使えるわけです。

xxxxの部分は、自分で決められるため、複数メールアドレスを作成したり、いつでも変更することができます。メールアドレスをGoogle検索する際は、xxxxの箇所だけでなく、ドメインにも注目しましょう。

3ステップでわかる 危険な海外サイトの見分け方

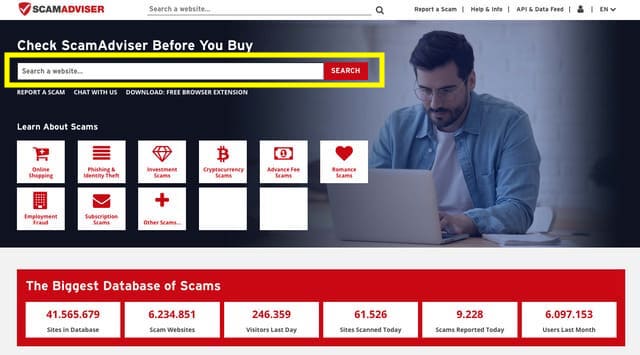

SCAM ADVISER(スキャムアドバイザー)というチェックサイトが便利です。

無料で利用できます。

ステップ1:利用しようと考えているサイトのURLをコピーする

ステップ2:SCAM ADVISERの検索窓(黄色く囲んでいるところ)にコピーしたURLを貼り付ける

ステップ3:SEARCHボタンを押下する

危険度を%で表示してくれます。

絶対大丈夫、ということはないと思いますが、ある程度、指標にはなると思います。

製品自体が偽物

ブランド品のバッグや財布、万年筆、時計など、さまざまな偽物が存在します。

バイク用品でも、有名ブランドのヘルメット、サスペンション、プラグなどの偽物が存在します。

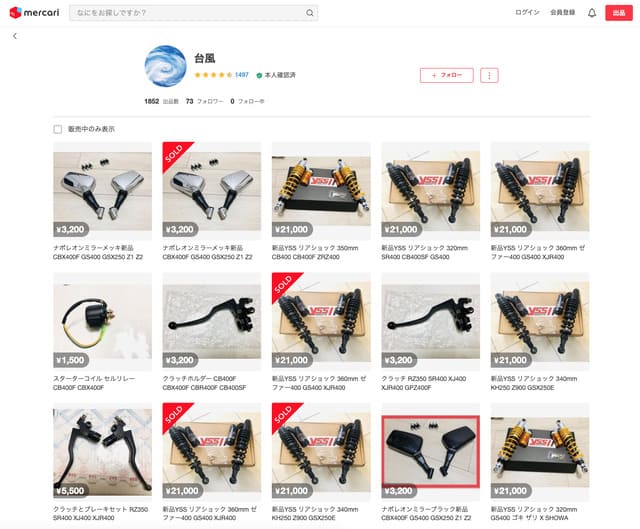

上記は「YSSサスペンション」の偽物です。

メルカリで販売されていました。

同じ写真を使った製品が、アマゾンにも出品されていました。

つまり、「メルカリは危ない」といった話ではなく、アマゾンのような大手サイトであっても、堂々と偽物が販売されている、という事です。

詐欺被害に遭いやすい人の特徴

「自分がだまされるなんてあり得ない」

そう思う人ほど、詐欺にひっかかりやすいという統計があります。

たとえば医者、弁護士、学校の先生とかですね。頭がよくて賢い人や、ちょっと世間知らずな人ほど、自分がだまされたり、詐欺被害に遭う可能性を考えません。

逆に言うと、「自分がだまされるかもしれない」という可能性を排除するため、無防備な状態になるわけです。

「自分だけが得をしたい」

私たちは本能的にそう思っています。

こんなエピソードがあります。

ある時、知人の家に投資会社から電話がかかってきました。「△△△(会社名)の株を持っていませんか? もし、お持ちなら高く買い取ります」という内容でした。

持っていなかったので、知人はすぐ電話を切りました。後日、また別の投資会社から電話がかかってきました。

「△△△(会社名)の株を買いませんか? 今なら相場より安く売ることができるのですが・・」

つい先日、ほかの投資会社から、名前のあがった会社の株です。

「やった!」

とっさに知人は喜んだそうです。

結果的に知人はだまされませんでした。第三者が登場する詐欺は、当時ではまだめずらしく、「危なかった」と話していました。

ちなみに、その知人は数千人以上の人に、心理学やセールスを教えていて、業界ではその名を知られたトッププレイヤー。いわばプロ中のプロです。

つまり、たとえ心理学のプロであっても本能には逆らえないと言うことです。

ショッピングサイトの話に戻ると、

情報がネットワーク化された現代では、相場と比較して、まったく同じ製品がなんの理由もなく、圧倒的に安いという事はありえません。

かならず理由があると思ったほうがいいです。

おいしい話は、持ってきた人が儲かる

バイクでも、ビジネスでも投資でも、何にでも言えることですが、おいしい話が向こうからやってくる場合って、自分ではなく、相手が得をします。

自分が相手より得をすることって、ないです。

たとえば、全然、見知らぬ人がやって来て

「あなたに現金1億円の入ったバッグを差し上げます」

あり得ないですね。

本当に魅力的な不動産とか、投資の案件って、まず信頼関係のある人に話が来て、内々で取引されます。

それほど魅力的じゃなくて、内々で決まらなかったものが一般公開、一般向けに販売されます。

バイクも同じで、まずは業者同士とか、優良顧客においしい話を持っていきます。それで決まらなければ、業者オークションに流したりします。

それでも売れなさそうなら、ヤフオクやメルカリなどに出品。(あるいは廃棄)

なので基本的に、「おいしい話は向こうからやって来ない」と思ったほうがいいです。

個人売買とかも気をつけたほうがいいですね。

まとめ

・慢心した時点で、詐欺被害に遭う確率が高くなる

・怪しいと思ったら即決せず、取引相手をよく確認する

・うまい話ほど十分、内容や条件を確認する

防衛術

繰り返し詐欺被害にあった著者が書いた本があります。

「どうして、自分はこんなにだまされやすいんだろう?」疑問に思った著者が、人がだまされる仕組みを研究して、出版した本です。

マーケティングや、セールスに携わる人の間ではバイブル的な本です。

言い換えると説得技術の本でもあるので、宗教や政治など勧誘、広告などで広く使われています。詐欺師たちはこうした心理技術を悪用しているわけです。

興味のある人は、読んでみてください。

※悪用厳禁です