70基以上のエンジンオーバーホール現場に立ち会った筆者が、さまざまな故障事例を踏まえながら、ポイントを解説します。

オイル交換でよくある失敗事例も掲載しています。

なぜオイルの量を点検する必要があるのか?

オイル管理がバイクの寿命を決定づけるからです。

4ストロークエンジンは、オイルが循環するため原則として、オイルが減ることはありません。

(ほとんど気づかないぐらい、わずかに燃焼します)

正常なバイクであれば、オイルが減っても微量なため、2スト車みたいに頻繁にオイルをつぎ足す必要はありません。オイルをつぎ足さなければならなくなる前に、オイル交換の時期がやってくるからです。

もし、オイルが極端に減ったり、オイルに金属粉が入っていたりといったトラブルが起きた場合でも、普段から点検していれば異変に早く気付くことができます。

早期発見すれば、多額の修理代を払わずにすみますし、大きな事故も避けることができます。

ケース1

エンジンオイルの乳化

水と油(オイル)が混ざった状態。しばらく乗らなかったり、定期的にオイル交換しなかったり、短い距離しか走らない場合や、結露によってオイルが乳化する。

逆に頻繁にバイクに乗る場合(短距離ではなく、エンジンの油温が高くなるまで走っている場合)は、オイル内の水分がなくなるため、こうした乳化は起きにくくなる。

ケース2

旧車を購入後、乗って帰る途中でエンジン焼き付き。エンジンオイルが入っていないことが原因。修理にはエンジンオーバーホールが必要になる。

個人売買で購入した場合は当然だが、ショップで購入した場合でも、(うっかりミスを防ぐ意味で)自分でオイルレベルをチェックしたほうがいい。

ほかにも、

・エンジンオイルが極端に減少する

・マフラーから白煙を吹いている(湯気ではなく煙。湯気が出るのは正常です)

こうした現象が起きている車両は、何らかのトラブルを抱えています。

遅かれ早かれ、修理が必要になるケースが多いです。

とくに白煙がガソリン臭い場合、キャブレターの不調が考えられます。

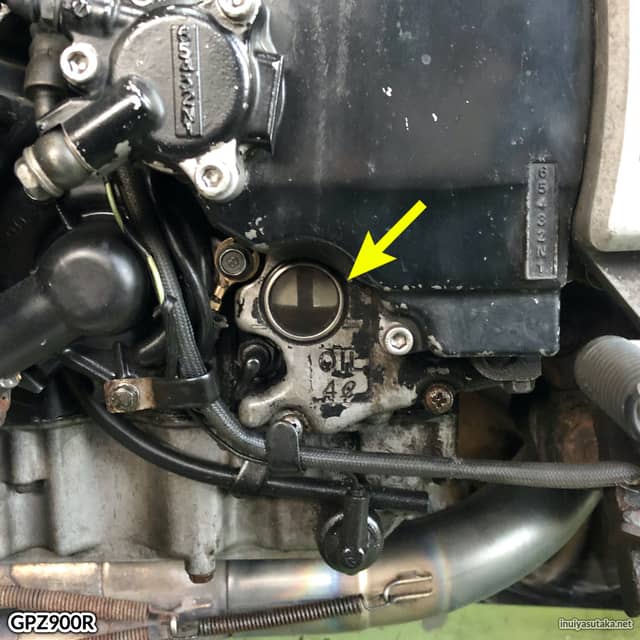

たとえば、キャブレターがオーバーフローすると、場合によってはガソリンがクランクケースの中に溜まってしまうことがあります。つまりエンジンオイルの中にガソリンが混ざってしまうわけです。

こうなると、エンジン内部にダメージが生じます。

キャブレターのオーバーフローによりエンジンオイルにガソリンが混じっていたZRX400。中古自動車屋で「整備済み」として購入したそうだが・・・。

ふだんからエンジンオイルの量を確認していれば、ガソリン臭がしたらすぐ気がつきます。少なくとも、致命傷を回避することができます。

マシントラブルの前兆を見逃したり、そのまま放置して乗り続けた結果、修理代が高くつくケースがよくあるので注意が必要です。

少なくとも1ヶ月に1回。ツーリング前とツーリング後にオイルを点検しましょう。

(筆者は1週間に1回、点検しています)

きちんとメンテナンスすれば長きにわたって健康を維持できる。乱雑に扱えば病気になりやすくなる

人間の体と同じです。

前置きはこれぐらいにして、オイル量の確認方法です。

点検前の4つのチェックポイント

1)できるだけ平坦な場所にバイクを置く

オイル交換時にかぎった話ではありませんが、傾斜になっている所にバイクを停めて、うっかりコカしてしまった!

というのはよくある話です。お財布にも精神的にもダメージが大きいので注意しましょう。

2)センタースタンドを使う

センタースタンドが無い車両の場合、誰かに手伝ってもらうか、ジャッキなどを使用して車体をまっすぐ立てるようにします。

3)エンジンが冷えている時に確認する

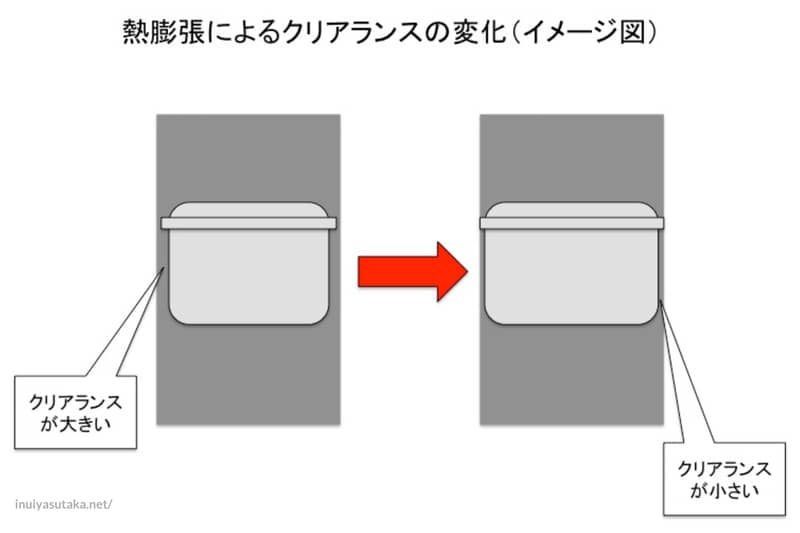

エンジンが冷えている時と、暖まった時ではエンジンオイルの量が変わります。

エンジンが冷えてる状態 = クリアランスが大きい = 点検時のオイル量は少なくなる

エンジンが暖まってる状態 = クリアランスが小さい = 点検時のオイル量は多くなる

金属が熱によって膨張し、クリアランス(隙間)が変わるからです。イラストを見てください。

シリンダーとピストンの熱膨張をイメージしたものです。

左側がエンジンが冷えた状態。クリアランスが大きいので、エンジンオイルが入るスペースが広いです。

エンジンが暖まると、クリアランスが小さくなり、エンジンオイルが入れるスペースが狭くなります。そのため、エンジンが暖まった状態でオイル量を点検すると、オイル量が多くなります。

エンジンが冷えた状態で確認した時より、オイル量が多く見えるんですね。

で、またエンジンが冷えてからオイル量をチェックすると、今度はオイルが減ったように見えます。広がったクリアランスにオイルが入るからです。

むずかしいですか? では風船をイメージして下さい。

エンジンが暖まると、風船がふくらむ。エンジンが冷えると風船がしぼんでいく。風船が膨らむとクリアランスが小さくなって、風船がしぼむとクリアランスが広くなる。

なんとなく、イメージできればそれで十分です。

「エンジンオイルの入れすぎに注意!」

本当に言いたかったのはこれ。

ご自分でオイル交換する場合、注意していただきたいのはエンジンオイルの入れすぎです。

エンジンオイル注入口あたりに

オイル容量 1.6リットル

オイル交換時 1.4リットル

といったメーカーの表示があると思います。エンジンオイルは多すぎても、少なすぎても故障につながります。

(セルモーターの寿命も縮む)

規定量を計ってオイルを入れるわけですが、オイルを注いでオイル量を確認すると「あれ? 少ない?」と思う事があります。さきほどお伝えしたとおり、エンジンが冷えているからです。

この場合、オイルを継ぎ足してしまうと、入れすぎになってしまいます。

一度、エンジンをかけて、しばらくアイドリング状態にしておきましょう。(エンジンが軽く暖まる程度でOK)

それからもう一度、オイル量を確認すると、ちょうどいい具合になっているはずです。

4)必ずエンジンが停止した状態でおこなう

以上、4つの条件を満たしている前提でオイル量の確認方法をお伝えします。

どうやって確認するのか?

オイルレベル点検窓タイプ

エンジン側面にオイルの点検窓がついてる車両があります。この場合、外から目視で確認ができます。

オイルに水分が混入し、点検窓が白くなっている。このような場合、オイルが劣化してしまうため、速やかにエンジンオイルを交換したほうがいい。

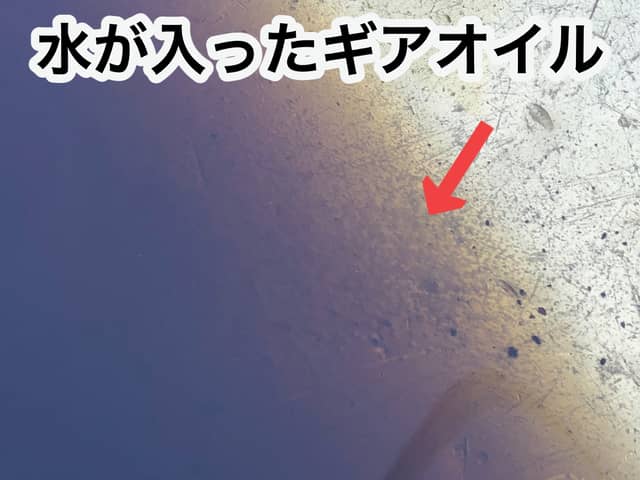

ギアオイル(4サイクルエンジンオイル)を抜くと、目視で水が確認できる。

オイルレベル確認方法

1,エンジンをかけて、(冷間時)3分から5分ほど暖機します。

2,エンジン停止後、車体を垂直にして、オイルレベルをチェックします。

(オイルが見えない場合、エンジンを切ってから数分待ちます)

3,上限と下限の範囲内にオイル量があるかどうか、確認します。

もし、下限よりも少ない場合、オイルを足してください。逆に上限を上回る場合、入れすぎという事になります。

オイルゲージ窓交換

余談ですが、経年劣化で窓(内側)がくもってしまい、オイルの残量が見えなくなる事があります。

ゴム製のシールの中に樹脂製の窓がはめ込まれています。シールの周囲に液体ガスケットを塗って、クランクケースにオイルゲージをはめ込んでありました。

オイルゲージ窓を交換するにはエンジンを開けるため、けっこう大変な作業です。

オイルレベルゲージ

1,カブなど、レベルゲージがねじ式になっている車両はゲージ(キャップ)を取り外します。

キャップを緩める前にゴミが入らないよう注意しましょう。

2,次に、ゲージに付着しているオイルをティッシュやキッチンペーパーで拭き取ります。

そしてゲージを元の状態に戻します。

3,車種によりますがCB125Tの場合、キャップのねじを締めずにオイル量を計測します。

この状態でもう一度オイルゲージを確認します。

上下の赤線がオイル量の適正範囲です。

エンジンオイルは多すぎても、少なすぎても故障につながります。筆者は上限と下限の真ん中あたりでオイル量を設定しています(その理由はのちほど)

ちなみに、バイクショップはやや多め(上限寄り)にオイルを入れる傾向があるようです。

(逆にレースでは抵抗を減らすためオイル量をギリギリまで少なくします)

なお、

・年式の古いバイク

・過走行のバイク

・仕様により比較的オイル消費量が多いバイク

このようなケースでは真ん中よりも、多めにオイルを入れる事があります。

走行しているうちにオイルが燃焼して、減ってしまうからです。もし、気づかずにそのまま乗っていると、エンジンが焼き付いてしまいます。

基本的に上記に該当しない場合は、上限と下限の真ん中ぐらいまでオイルを入れておけば問題ありません。

オイル交換の失敗事例

ついでに、ありがちな失敗事例を紹介しておきます。

1,関係ないボルトを外してしまう

「ドレンボルトを外したつもりが、じつはクーラント(不凍液)のボルトだった」

結果、すごい勢いでクーラントが流れ出てくることになります。水冷車でよくある失敗です。

2,クランクケースを破損

ドレンボルトを力いっぱい締めた結果、クランクケースにひびが入ることがあります。

素人整備にありがちです。

クランクケースにひびが入ると、(程度によりますが)ケースからエンジンオイルが漏れてくるので、修理が必要になります。

クランクケース交換の修理費用はエンジンを降ろして、分解して、載せてキャブ調整(キャブ車の場合)が必要なので、かなり高額になります。

ZX-12Rの例:

ディーラーでクランクケース交換 50万円〜(2017年時点)

運良く、溶接で修理できる場合もありますが、やはりエンジンを降ろして作業しなければならないため、修理費用は安くありません。

それに常に溶接修理できるとはかぎらないです。

簡単なようで奥深いボルト締め

ボルトはそれぞれ規定トルクがあります。

要は、「これぐらいの力で締めてくださいね」という数値です。

数値が絶対ではないのですが、あからさまに締めすぎると破損したり、ボルトが折れたりします。

逆に緩すぎると、走行中に部品が落下することがあります。一般的には、脱落を恐れてか、締めすぎて破損することが多いです。

スパークプラグ(エンジン側)や、マフラー脱着時のスタッドボルト破損も非常に多いです。

数々の修理現場を目の当たりにしている筆者から言わせていただくと、

こうした事例が山ほどあるので、安易に「自分のバイクぐらい、自分で整備しないとだめ」とは思いません。

工具とかを売ってる会社、ネットショップはそう言ったほうがたくさん売れて儲かるので、そういう風潮に持っていこうとしますけどね。

実際のところ、素人整備の危険なバイクで公道を走られると、周囲が迷惑です。

ただし、メンテナンスはライダー自身の責任。

整備に自信のない人は、迷わずプロに任せればいいと思います。

自分で整備する場合、絶対に失敗しないと思えるぐらい勉強して、リサーチしてから、作業に取りかかるべきだと思います。

インターネットがある現代では、いくらでも調べられますからね。

失敗しやすい人の行動パターン

よくわからないまま、自己流で作業する→よくわからない結果になる(だいたい壊れる)→壊れてから対処方法を探す(手遅れ)

素人・初心者でも失敗しにくい人の行動パターン

よくわからない→理解できるまで勉強する→ある程度、理解してから作業する→またわからない事が出てくる→また調べて、理解できたら先に進む(を繰り返す)

オイルを入れすぎた場合の許容範囲は?

ゲージの上限を上回るほどオイルを入れてしまった場合、抜くしかありません。

逆に言うと、上限と下限の間であれば許容範囲なので、そんなに気にする必要はないかと思います。

たとえば筆者の場合、長距離ツーリングに行く時は、オイル燃焼による減りを考慮して、黄色線より若干、オイル量を増やしています。

オイル量が増えるほど、エンジンのレスポンスは落ちますが、まぁ保険のためといったところでしょうか。

(筆者のCB125T(142ccc化)の場合、走行4万kmを超えてもオイルは全くと言っていいほど減りません)

失敗しないオイル量の調整法

オイルを入れすぎると、抜く作業がかなり面倒です。

そこで多すぎず、少なすぎず、一撃で狙いどおりのオイル量にする方法を研究しました。

以下、筆者のやり方です。

ステップ1:最初に新しいエンジンオイルを入れる時は少なめにする

例:上限と下限の真ん中にしたい時は、真ん中より少なめに入れる

ステップ2:(冷間時)3分から5分ほど暖機する

アイドリング状態ではなく、3000回転前後まで回す

ステップ3:オイルレベルが下限を上回っていることを確認したら適正油温(80℃以上)になるまで走る

もし、オイルが下限以下の場合は少しだけ足します。走る際はあまり高回転まで回さないようにします。

ステップ4:帰宅後エンジンを停止した状態でオイルレベルをチェック

足りなければエンジンオイルを足す

この手順だと、入れすぎ(上限を超える)たり、少なすぎる(下限を下回る)ことなく、狙いどおりのオイル量にピッタリ合わせることができます。

一見、面倒に思えるかもしれませんが、失敗がないので一番、ラクです。

実例 エンジンが壊れる原因トップ3

もう一度、大事なことなのでお伝えしておきます。

オイルやオイルフィルターを定期的に交換して、日頃からメンテナンスしていれば、エンジンはそう簡単に壊れないものです。

1,オイルを交換していない

2,オイルが規定量入っていない(極端に多い/少ない/そもそも入っていなかった)

3,エンジンが冷えた(油温が低い)状態で高回転まで回す(とくに冬場、暖機運転を怠った場合)

→クランクシャフトが焼き付く

エンジン修理で持ち込まれるバイクの大半が、こうしたメンテナンス不良が原因です。

(キャブレターやセッティングを変えているなど、改造をおこなっている場合、それが原因という事もあります)

「整備済み」のバイクをショップで購入した場合でも、なぜか、エンジンオイルやクーラント(冷却水)が規定量入っていなかったケースも実際にあります。

たとえショップに依頼した場合でも、自分でもチェックしたほうがいいと思います。

とくに危険なのが個人売買や、現状渡し(未整備)販売。中古車を購入して、乗って帰る途中にエンジンが焼き付いたという事例もあります。

(エンジンオイルが入っていなかったことが原因)

筆者は70基以上のエンジンオーバーホールの現場に立ち会っていますが、慣らし運転、暖機運転、オイル管理がエンジン寿命を決定づけると、つくづく感じています。

オイル量の点検はバイク初心者や、自分でメンテナンスをした事が一度もない人にお勧めです。

もし、異変が起きた場合、早い段階で気づくことができますからね。