本記事では、4ストエンジンが焼き付いた場合の修理方法、事例を紹介します。

エンジンを焼き付かせない、壊さないことが一番ですが、

「もし、焼き付いてしまった場合、どういった修理をするのか?」

「どんな修理方法があるのか?」

70基以上のエンジンオーバーホール現場に立ち会った筆者の知るかぎり、お伝えしていきます。

エンジンが焼き付くとどうなるか?

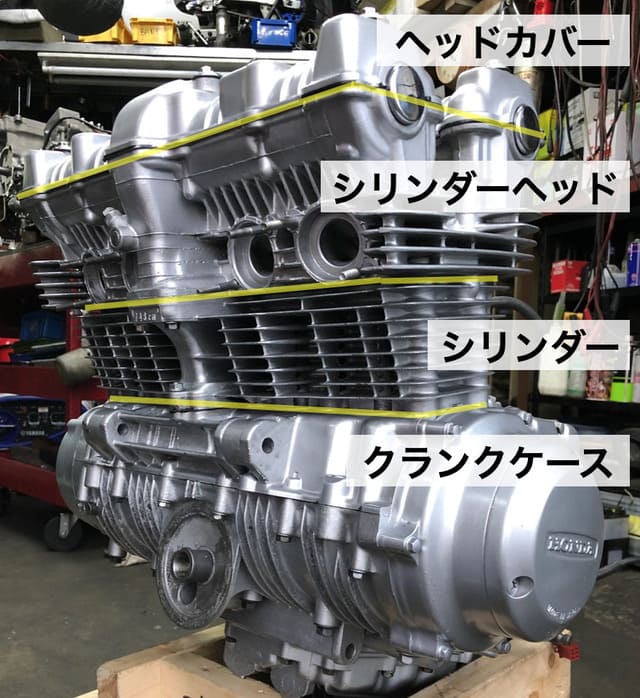

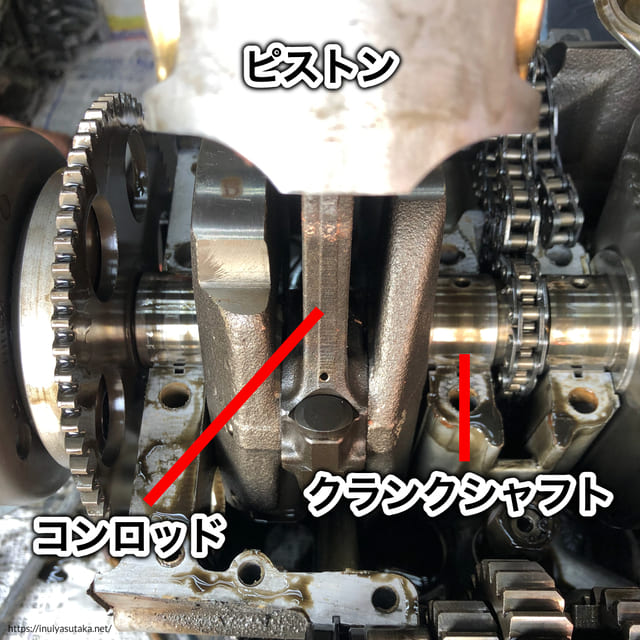

一般的に4ストロークの場合、クランクシャフトに大きなダメージがいきます。

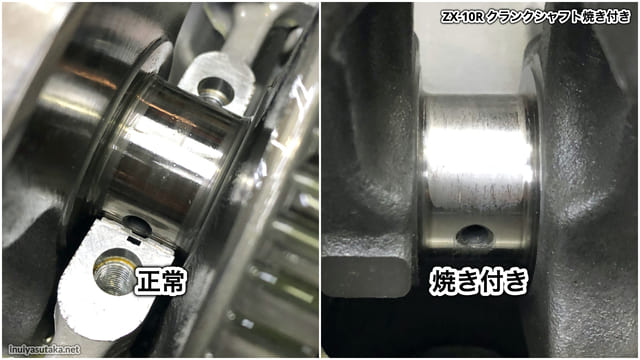

クランクシャフト焼き付き

クランクが焼きついて、エンジン不動になった事例です。

走行距離18,000km、オイルパンが詰まって焼きついたZX-10Rのクランクシャフト。

エンジンオイルとオイル添加剤の相性が悪く、変質したのが原因と思われます。

オイルパン:クランクケース底のオイルが溜まるところ。そこからオイルポンプで吸い上げて、エンジンを潤滑している。

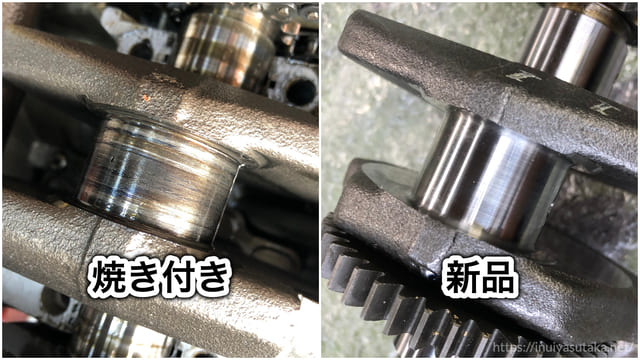

エンジンから異音がして、そのまま乗り続けているうちに焼きついたGSX400E。

コンロッドメタルがすっかり変形していた。

左側は正常なコンロッドとメタル。

右側の焼きついたコンロッドは、本体(メタルが接する部分)が傷だらけになっている。

以上のようにクランクシャフト、クランクメタル、コンロッドメタル、コンロッドが交換になるケースが多いです。

ところが、いわゆる旧車・絶版車(〜2010年製造のバイクを含む)の場合、新品クランクシャフトが手に入る事はほぼ、期待できません。

程度のいい中古品があればラッキーですが、古い車種・人気のある車種ほど手に入りにくく、あっても高額なのが現状です。

メタルやコンロッドについても同じで年々、部品が手に入らなくなりつつあります。

クランクシャフト カムシャフトの修理

修理可能なケースです。

だ円状になっていたクランクシャフトの修理。

Beforeの写真を撮影しなかったのが悔やまれますが、溶射した箇所と、していない箇所を比較すると、目に見えて違いがわかるかと思います。

もちろん見た目だけではなく、寸法も指定クリアランスどおりピッタリです。

溶射(ようしゃ、Thermal spraying)とは、加熱することで溶融またはそれに近い状態にした粒子を、物体表面に吹き付けて皮膜を形成する表面処理法の一種である。吹き付けられる物質は「溶射材」と、被施工物は「基材」と呼ばれる

Wikipediaより

クランクシャフトに深い傷が入っている場合、メタルを新品に交換しても、傷の形にメタルが削られてしまう。溶射 or ラッピング加工で、凹凸を平面にしておきたいところ。

クランクシャフト以外にも、

カムシャフトや、シリンダーヘッド、シリンダーヘッドやクランクケース、トランスミッションのギアなど、さまざまな場面で溶射技術が用いられています。

すばらしい技術ですが、そのぶん費用は高額です。

走行6.4万kmのカムシャフト。オイル管理が適切なら、大きな傷が少なく、摩耗状態も良好です。

しかし、オイル管理が悪かったり、焼き付いたエンジンのクランクシャフトは、目に見えて大きなガリ傷が入っていることがよくあります。

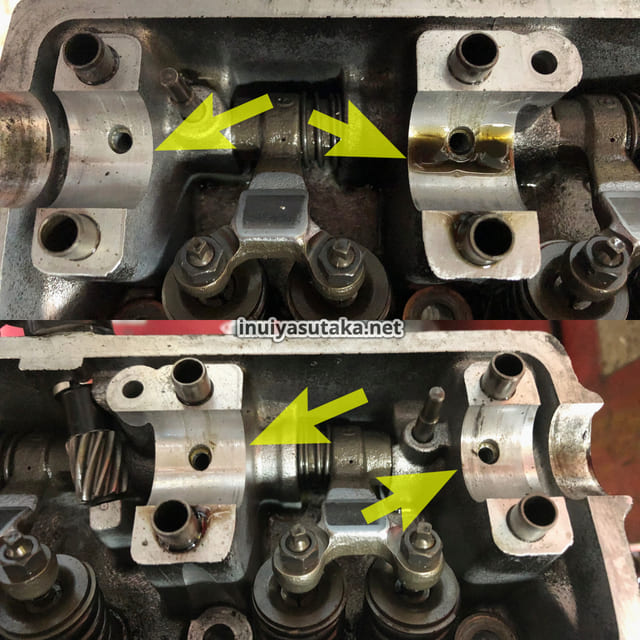

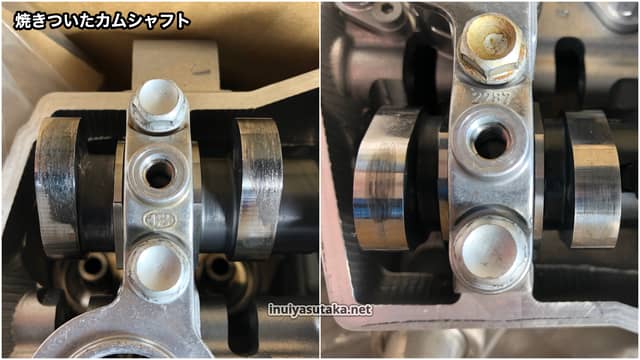

状態の悪いエンジンが多いCBX400F。

カムシャフトにくっきりと、縦に傷が入っています。こうなると・・・

当然、受け側のカムホルダー上・下にも傷が入っています。

仮にカムシャフトを溶射修理しても、傷の入ったカムホルダーにそのまま組むと、ヤスリがけするのと同じ状態になります。

程度によりますが、クリアランスを規定値内に抑えつつ、カムホルダーを研磨したり、表面処理をおこなうなどして、できるだけ平面にする。

カムシャフトに深い傷がある場合は

・溶射して再利用する

or

・使用可能なシリンダーヘッド(カムシャフト&カムホルダー)を入手する

悩ましいところです。

少々の傷や摩耗であれば、いわゆるラッピング加工(高精度な研磨加工)で修復できるようです。

旧車のエンジンをオーバーホールするなら、クランクシャフトのラッピング加工、メタルの新品交換&表面処理加工が理想です。

(カムシャフトもやれば尚良し)

もちろん理由があります。

まず、旧車でカムシャフト、クランクシャフトが良好な状態はごくまれです。

かなりの確率で、それなりのダメージがあります。

とくにコンロッドメタルの焼き付きが、エンジン焼き付きの最大要因になっているので、摩擦抵抗を減らすことはエンジン寿命に大きく影響します。(科学的根拠)

4ストロークで、クランクシャフトがベアリングではなく、メタルの場合、シリンダー・ピストンなど「腰上オーバーホール」をしても、クランク焼き付きなど、トラブルが発生しやすいのはこのためです。

30階建ての高層ビルを建てるには、しっかりした土台が必要ですね。

エンジンの場合、土台にあたるのがクランクシャフト、コンロッドなど腰下というわけです。

腰上だけをオーバーホールすると、パワーが上がったぶん、腰下に負荷がかかり、トラブルが発生しやすくなります。そのため通常、専門ショップでは腰上オーバーホールはやりません。

くわしくはのちほど。

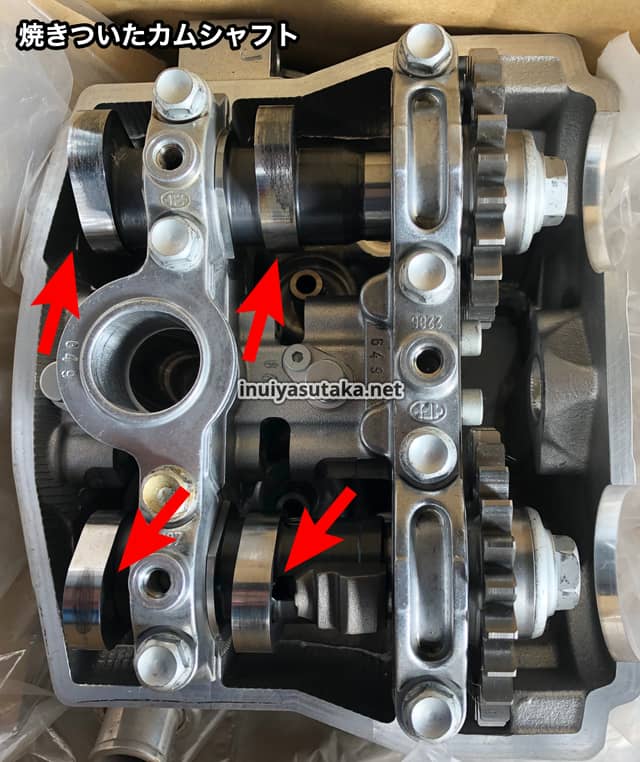

事例:カムシャフトの焼き付き

一般的に4ストエンジンが焼き付いた場合、クランクシャフトやシリンダーを損傷します。

カムシャフトが焼き付いたKTMのエンジン。個人売買で購入。

メーカー指定オイルを使用したそうですが、走り出してしばらくすると、焼きついたそうです。

(本人申告によると)シリンダー、クランクは無事。カムシャフトだけが損傷しためずらしい事例です。

カムシャフト焼き付きの原因

各パーツの摩耗状態から察するに、オイルポンプ故障が可能性として、高いと思われます。

KTM(基本構造をおなじとするハスクバーナにも言えることですが)の場合、油圧式カムチェーンのため、オイルポンプに異常があると、まず異音が発生するそうです。

日本車(とくに旧車)でも、オイルポンプ故障によるエンジン焼き付きは、よくあります。

つまり、ピストン、シリンダー、カムシャフトなどを新品交換して、エンジンオイルに気を使っていても、オイルポンプが壊れたら、エンジンは焼き付くわけです。

オイルポンプが故障する→油圧が不足する→エンジンオイルが行き届かなくなって、潤滑不良になる→エンジンが壊れる

わかりやすく言うと、こんな感じです。

オイルポンプ=(人間でたとえると心臓)

重要パーツなので、筆者はCB125T(2001年)を軽二輪登録する際、オイルポンプを新品交換しました。

・シリンダーなどエンジンパーツと違い、オイルポンプは状態の良し悪しが見た目でわからない(今日明日、壊れることもある)

・旧車の場合、新品のオイルポンプが入手できないことがある

・旧車でまだ新品が入手できるなら、迷わず交換したほうが長く乗り続けられる

シリンダーヘッド

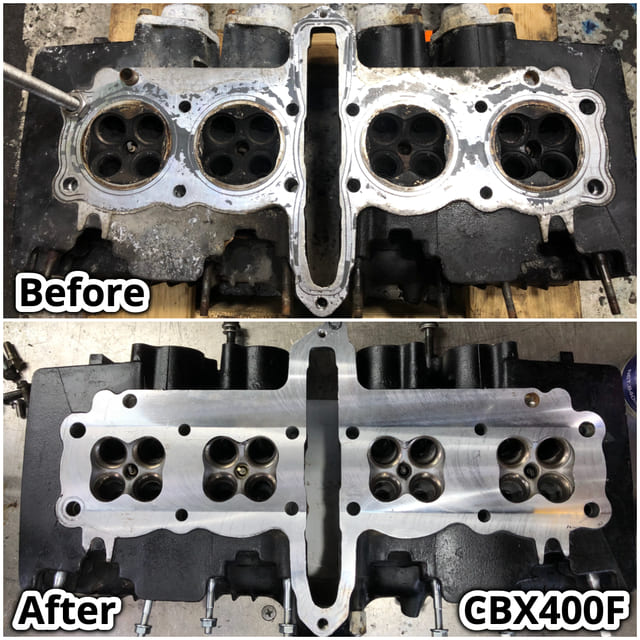

メンテナンス面研のBefore/After

メンテナンス面研は、シリンダーヘッドの歪み(ひずみ)を取るためにおこないます。

歪みがある場合、そのままエンジンを組むと、圧縮不良やオイル漏れすることがあるからです。

ヘッド面研すると圧縮比が上がるため、エンジンチューニングの手法としても用いられます。もし、シリンダーヘッドの合わせ面が陥没している場合、溶射で盛ったあと、面研して修理することができます。

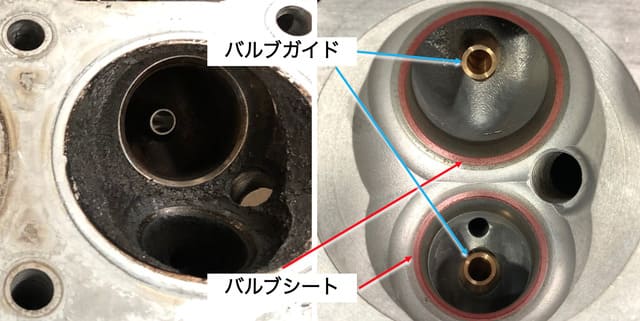

燃焼室

シリンダーヘッドの燃焼室。バルブシートには「バルブシートリング」が圧入されています。

陥没していたZ1のバルブシートリング。

ここまでになるとシート修正(研磨)ではなく、シートリングを交換する事になります。

圧入されているリングを外して、さらに新品リングを圧入するという手間がかかるため、シートリング交換は、かなり高額になります。

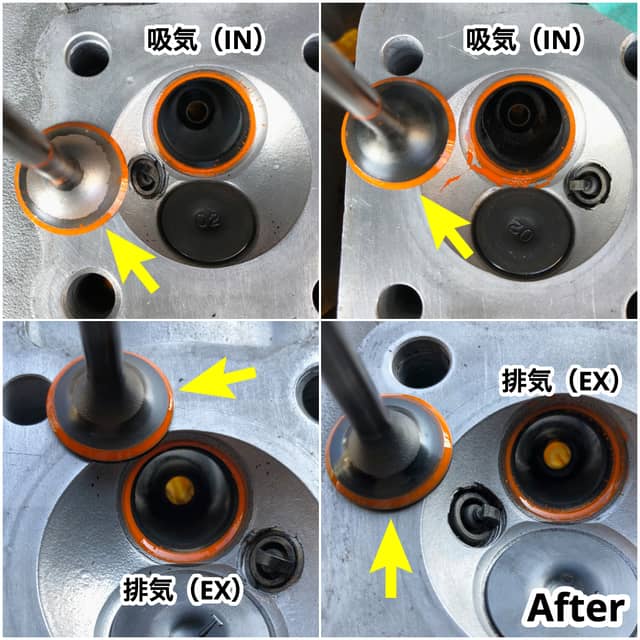

バルブシート修正 すり合わせ

燃焼室は、人間でたとえると呼吸器官です。

1,インテークバルブから混合気を吸気

2,ピストンが混合気を圧縮

3,スパークプラグの火で着火、爆発

4,(ピストンが下がり始めると)燃焼ガスを排気

4つの工程(サイクル)を繰り返しています。

試しに自分の首を絞めてみればわかると思いますが、思い通りのタイミングで呼吸ができないと、走り回ることはできないですね。

エンジンも同じで、適切なバルブタイミングで、バルブ(弁)がちゃんと密閉できていることが大事です。

黄色の矢印の箇所にムラがあります。密閉できていない部分があるという事です。

バルブシートを修正研磨、バルブのすり合わせをおこなった後。

先ほどのZ1のように、バルブシートリングがおおきく陥没していると、シート修正では対応できず、バルブを密着させることができません。

バルブガイド交換

バルブ同様、バルブガイドも重要なパーツ。

ガイドにガタ(ゆるみ)があると、バルブがしっかり密着できなくなります。大きなガタがある場合、ガイドを交換します。

やじるしの部分がバルブガイド。シリンダーヘッドに圧入されている。

筆者がつくった模型。通常、黄色の矢印のようにバルブが上下に動いてます。

ガイドとバルブステム部分が摩耗すると、バルブステムが横に動いてしまいます。

バルブガイドを抜いた状態。

長年の熱や振動でガイドホールが緩み、バルブガイド自体にガタが発生することもあります。

バルブガイド周りのトラブル

1,バルブステムやバルブガイドが摩擦して、ガタが発生する

2,バルブガイドと、ガイドホールにすき間ができてガタが発生する

2つのパターンがあるということです。

優先順位としては、まずはバルブガイド、次にバルブシートです。

程度によりますが、そもそもバルブガイドのクリアランスが適切じゃなければ、いくらバルブをすり合わせても意味ないですからね。

一般の方がバルブすり合わせで持ち込んだエンジンを見ていると、けっこうな頻度でガイドにガタが発生していたりします。(依頼主は気づいていない事がほとんど)

「バルブすり合わせはよく知られている反面、バルブガイドの重要性は、あまり一般的に知られていない」

という事でしょう。

バルブ、バルブシートリング、バルブガイドについてはワンオフ製作可能なため、クランクまわりほど部品に困ることは少ないと思います。

ピストン焼き付き

ピストンに関しては、焼き付いた場合は要交換です。

ピストンリング、クリップ、ピストンピンは焼き付きに関係なく、基本的に交換します。

CB125T 焼き付いた純正ピストン(走行距離1.9万km)

個人売買で購入し、帰宅途中にエンジンが停止。そのまま不動になってエンジンオーバーホールに持ち込まれたCB125T。エンジンオイルが入っていなかったことが焼き付きの原因。

中華製ボアアップシリンダーキットを組んで47,968km走行した筆者のCB125T用 142ccピストン。

オイル管理を徹底したせいか、オイルの減りや白煙なし。

(ピストン自体、再利用が可能な状態だった)

走行距離不明。オイル切れで焼き付いたCBX400F。

3番ピストンのスカート部分が割れていて、1番2番のピストンも損傷が激しい。

鍛造ピストンの注意点

走行距離6.4万kmのピストンと純正新品ピストン

CB750F(RC04)の純正ピストンは鋳造ですが、CB750(RC42)は鍛造ピストンが採用されています。

鍛造ピストンは歪みが発生していて、再利用すると割れることがあるため原則、交換したほうが無難です。

一般的に鍛造ピストンと鋳造ピストンを比較した場合、鍛造のほうが部品代が高額になります。

例:ピストン1個につき、鋳造の2倍から3倍の価格

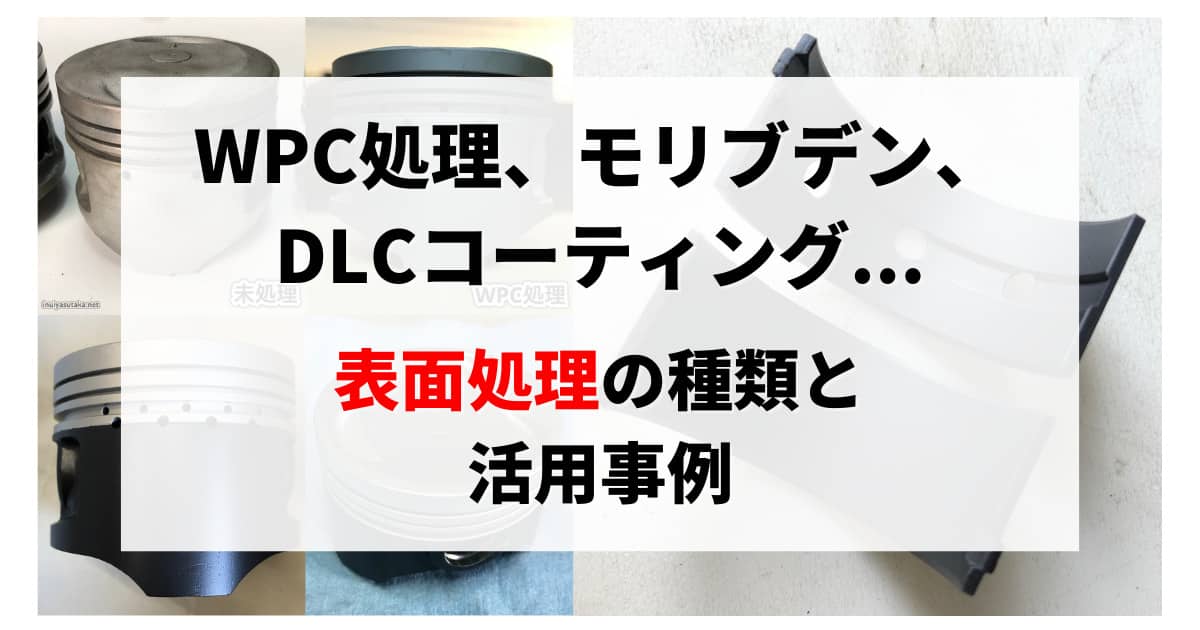

ピストン再生

鋳造ピストンで新品が手に入らない場合、表面処理をほどこして再利用することができます。

(ピストンが割れていたり、ヒビが入っている場合を除く)

ピストンを表面処理した純正ピストンを組んだCBX400F

シリンダーライナー

スリーブとも言います。

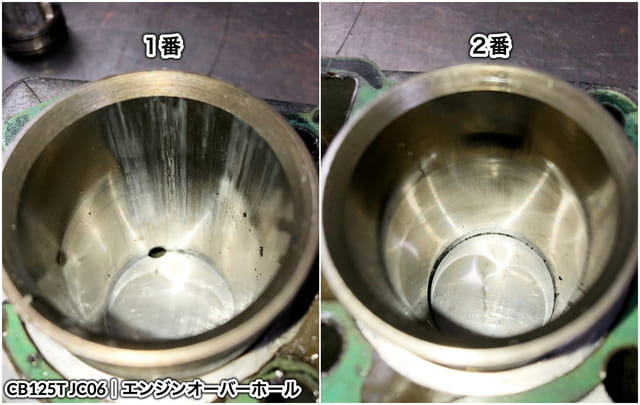

さきほどのピストンが焼きついたCB125Tシリンダー。(走行距離1.9万km)

29,298km走行した筆者のCB125T(142cc化)。

47,968km走行した筆者のCB125T。ピストン同様、まだ再利用できる状態。

このように比較すると、ちがいが分かりやすいと思います。

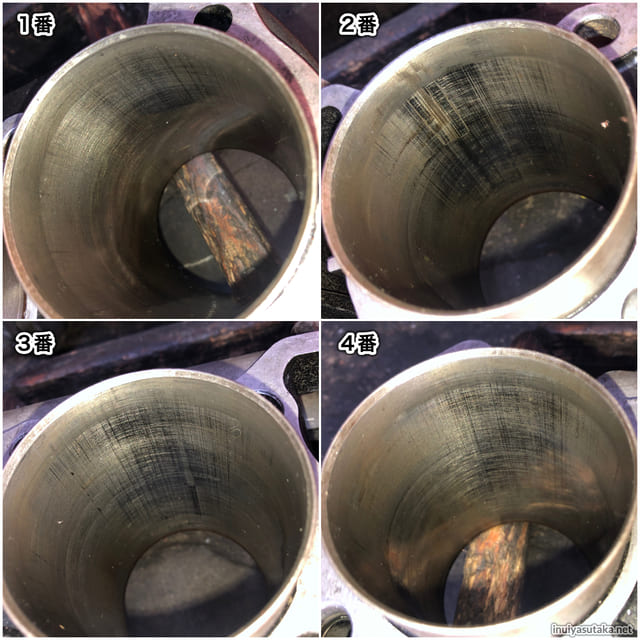

前出の焼きついたCBX400Fのシリンダー

少々の傷や、クリアランスに余裕があれば研磨(ホーニング)で再利用できることがあります。

完全に焼き付いた場合はシリンダーを丸ごと交換するか、ライナー交換(ライナー打ち換え。スリーブ打ち換えともいいます)、あるいはボーリングになります。

ボーリング:シリンダーの口径(ボア)を大きくして、排気量を大きくすること。

不動期間が長いエンジン、とくに鋳鉄シリンダーは錆びていることがあります。

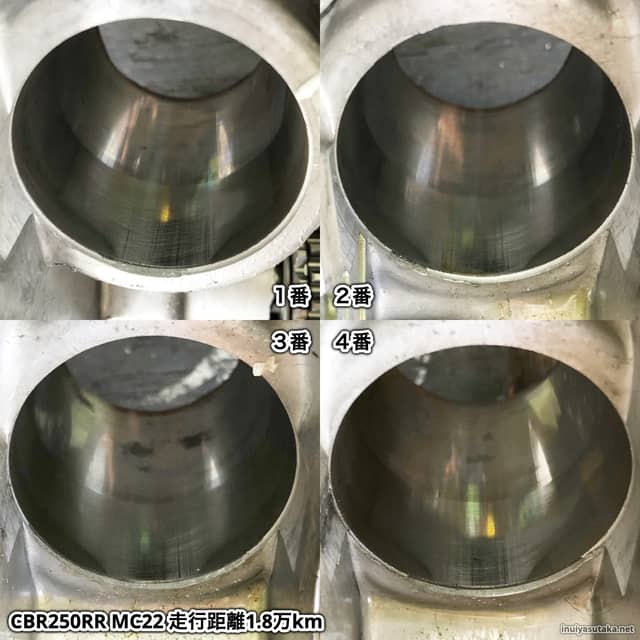

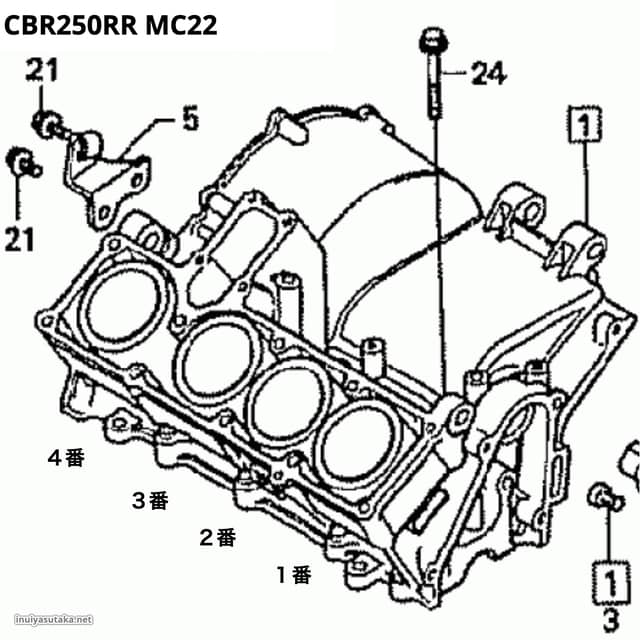

CBR250RR MC22も、MC51(新型CBR250RR)もアルミシリンダーに鋳鉄ライナーが使用されている。

シリンダーとクランクケースが一体型になっている(例 MC22)場合、ライナー交換できないため、状態によってはクランクケースごと交換する事になります。

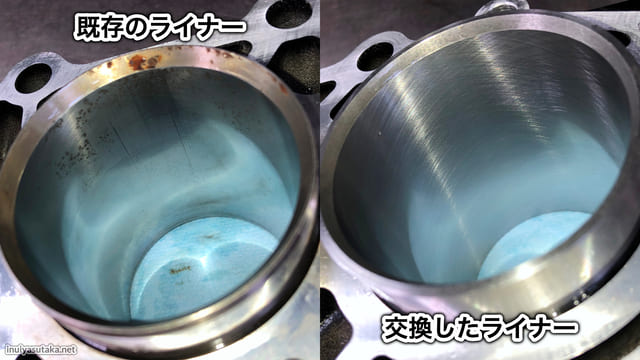

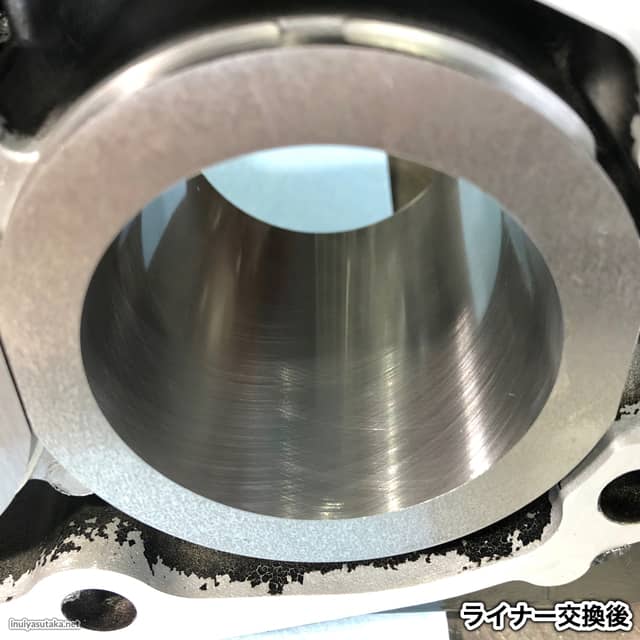

ライナー交換の例

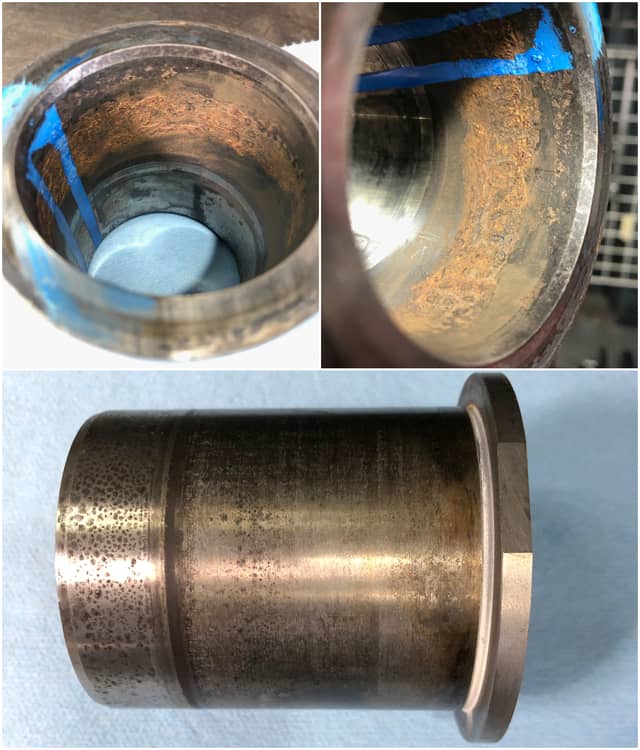

シリンダー焼き付き以外に、錆がひどい場合はライナー交換する事になります。

すっかり錆びついていたZRX400のシリンダーライナー。

シリンダーライナー交換は、シリンダーをできるだけ傷つかないようにしながら既存のライナーを取り外し、新たにライナーを製作(純正部品がない場合)。

さらにライナーを圧入する、という工程なので比較的、時間と費用がかかります。

ライナー交換するケース

1,ひどく錆びたり、焼き付いている場合

2,ボアアップ or ボアダウンする場合

3,オーナーさんの意向

シリンダーが摩耗してるから要交換・・・というケースは比較的、少ないです。

(カワサキ空冷Z系エンジンをのぞく)

筆者が見てきたケースだと、摩耗する手前の段階で、なにかしらの理由によってエンジンが焼きついたり、不動になる事が多いからです。

以上が筆者がエンジンオーバーホール現場に立ち会い、よくある修理内容と手法の一例です。

あてにならないオーバーホール料金

エンジン修理やオーバーホール料金を知りたい方にとって、残念なお知らせがあります。

ネットに出てくるウェブサイトの「エンジン修理費用」って、実際の金額とかけ離れています。

はっきり言って、でたらめも良いところ。

・実際にエンジンのオーバーホールを経験したことがないショップ?

・適当なサイトを参照したり、引用しただけで、経験したことがない人が書いてる?

知らない人が読めば「へー そうなんだ」と思うのでしょうが、実態とはかなりズレています。

結果、4スト4気筒エンジンのオーバーホール費用が20万円、30万円みたいな、安い金額でできると勘違いしてしまう人がけっこういます。

ショップにとっても、ライダー(お客さん)にとっても不幸な話です。

なので、現実の修理費用を踏まえて、オーバーホール料金について解説します。

実際のエンジンオーバーホール料金

例:4スト 4バルブ4気筒

動く状態のエンジンをオーバーホール(腰上・腰下)した場合、最低60万円(税別)以上が目安。

費用の内訳は約20万円〜30万円ぐらいが工賃、残りが部品代のイメージ。

※世界的なインフレにより部品代が年々、急騰していることと、油脂類などが値上がりしているため、部品代・工賃ともに上昇傾向にあると思ってください。

ただし、これはあくまで最低ラインの話。

焼き付きなどエンジンに大きなダメージがある場合や、ライナー交換、ボーリング、カムシャフトやクランク修理などの加工費用は含まれません。

それと、旧車でありがちなエンジン以外の不具合を修理する場合、費用は別になります。

まだ車検が残っていて、現在、動く状態の4スト 4バルブ並列4気筒で、不測の事態に備えると、ざっと80万円〜(税別)ぐらいでしょうか。

エンジン以外の箇所にあちこち不具合があったり、部品代が高騰していると、100万円以上はザラです。

とくにCBXや、Z2、FXなど車両価格が高騰している車種だと、エンジンに100万円以上は結構、普通です。

ちなみに250ccでも1000ccでも、4スト4気筒なら作業の手間は変わらないので、排気量が小さい=工賃が安くなる、とは期待しないほうがいいでしょう。

一般的に排気量が大きいほど部品代が高くなる傾向があるため、部品代の差はあるかもしれません。

なぜ、腰上オーバーホールはトラブルが多い?

予算をおさえてオーバーホールするやり方はあります。

腰上オーバーホールです。

腰上オーバーホール:クランクケースから上だけをオーバーホールすること。(シリンダーヘッド、シリンダー、ピストンなど)

結論からいうと、腰上オーバーホールは非常にトラブルが多いです。

ご存じない人が多いですが、手をつけなかった箇所(クランクなど腰下)が原因で後々、トラブルや、不具合が発生するからです。

オーバーホールすれば、パワーが向上するわけですから当然、腰下に負荷がかかります。

すると、たとえばメタルのクランクシャフトだと、高確率でトラブルが発生するわけです。

もし、オーバーホールした後でエンジンにトラブルが発生した場合、

あなたならどうしますか?

エンジンをオーバーホールしてもらったショップにクレームを入れますね。

ですがこの場合、かならずしもショップに落ち度があるとは、かぎらないわけです。

ショップ側:事前にリスクをお客さんに伝えなかった。(もしくは経験不足でトラブルを予測できなかった)

依頼者:交換していない部品や、さわっていない箇所に起因する故障やトラブルは、バイクショップ側の責任ではない。(なんでもショップの責任にするのは見当ちがい)

リスクを承知の上で依頼したのであれば、ショップ側に責任はないと思います。

(組みまちがいなどを除く)

このように、腰上オーバーホールはトラブルが多いため、経験豊富なショップでは断られることが多いと思います。事前にトラブルになることが予測できますからね。

ショップ側にしてみれば、わざわざリスクをおかしてまで、作業を受けようとは思わないです。

絶版車・旧車の修理 手に入らない部品

新品が手に入らない部品もあります。

カワサキの空冷Z系エンジンや、ホンダのCB750Four/CB400Four、CBX400Fなど、比較的、社外のリペアパーツが出ている車種もありますが、全ての部品が手に入るわけではないです。

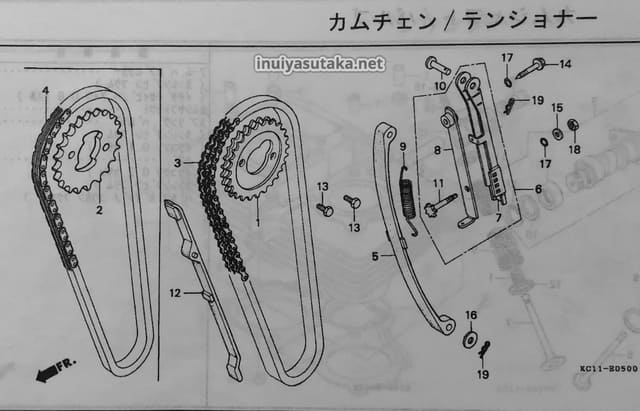

とくにエンジン関連でネックなのが、カムチェーンガイドです。

写真でいうと、12番がカムチェーンガイドです。

12番や、5番(カムチェーンテンショナー)の素材にはプラスチックが使われているため、経年劣化で割れやすくなります。

実際、割れたケースもあります。

筆者のCB150Tでは、新品交換後、47,968km(約5年間)使用してクラックが入っていました。

基本的にエンジンをオーバーホールするのであれば、カムチェーンガイド・テンショナーは交換するものですが、前述のとおり、純正部品は廃盤。

社外部品も手に入らない状況です。

比較的、社外のエンジン部品が出ている車種でさえ、この有様です。

仮にピストンやピストンリング、シリンダーやカムシャフトを新品交換したところで、ガイドやテンショナーが古いままでは、片手落ちになります。

にもかかわらず、バイクの生産メーカーは純正部品を再販していません。

ピストンやリング、クラッチなど、ごく一部の部品を再販したところで、肝心のガイドやテンショナーがなければ、長く乗り続けることはできない事ぐらい、メーカーも知っているはずですが。

ほかにも

- オイルポンプ

- パルスジェネレーター(ピックアップコイル)

- ステーターコイルなど電気系パーツ

が廃盤になっていたりします。

ホンダ車の場合、上記以外にガスケットやピストン、ピストンリングなどが廃盤になっている事がめずらしくありません。

こうした実態を知らない旧車・絶版車オーナーさんは結構います。

2000年代のバイクも立派な旧車

日ごろ、1980年代前後のバイクばかり見ていると、2000年代のバイクが新しく感じられます。

しかし、2000年だと20年以上前。

1990年から2010年代の中古車は、価格こそリーズナブルですが、社外品を含めて部品が出ないことが多いです。とくにインジェクション初期モデルは、センサーが廃番になっていたりします。

低予算のオーバーホールでよくあるパターン

まとめると、こんな感じです。

腰上オーバーホールを依頼する→ショップ側は良かれと思って引き受ける→当然、予算なりの仕上がりになる→のちのち、故障など不具合が発生(前出のとおり)→依頼者「思っていたのと違う」→依頼者とバイクショップの間でトラブルに発展する

エンジン修理に限りませんが、この手の話はバイク修理あるあるです。

「エンジン腰上オーバーホールは素人考え。プロショップはエンジンオーバーホール=完全分解」

これが基本だと思っていたほうがいいです。

同時に「バイクショップ=なんでも修理できる」ではないので、大事なバイクならエンジンのプロショップに頼むことをお勧めします。

実際、中途半端なショップ? に依頼して壊れて、プロショップに頼んだ人を数多く見てきました。

(YouTubeの切り取られた情報を見よう見まねでおこなった結果、自分ではどうにもならなくなった例も、よくあります)

最低限のエンジンオーバーホール

筆者自身、あらゆるパターンの修理、エンジンオーバーホール現場を経験した上でいうと、最低限のオーバーホールは「応急措置」だと思っています。

(シール、ガスケット、ピストンリングなど必要最小限の部品交換)

たとえばスタッドボルトを折ったとか、クランクシールからオイル漏れが激しいとか、ピンポイントで修理が必要な場合ですね。

応急措置と、「安心して長く乗り続けたい」ためのオーバーホールは完全に別物です。

長く乗り続けることを目的にオーバーホールするなら、予算をケチらないこと。

ガスケットやシール類、ピストンリングだけではなく、ほかの部品も交換したほうがいいと思います。

いざ作業に着手したら「エンジンだけじゃなく、電装系や、キャブレターもダメだった・・・」という事はごく当たり前にあるからです。

(むしろ、エンジンだけで済む場合は滅多にないぐらい)

中途半端にやるぐらいなら、予算を増やしてでも、プロから見て「これならOK」というところまで、しっかりやったほうがいい。

机上の空論ではなく、実際にエンジンをオーバーホールしたお客さんと何人も話していて、そのほうが満足度が高いと実感しています。

開けてビックリのエンジン

ここからは番外編。

さまざまな排気量、メーカーのエンジンを観ていると、いろんな事例を目の当たりにします。

矢印の箇所を見ていただくと「YAMAHA」の刻印があります。KAWASAKI Z750FXから取り外したものです。

ご覧のとおり、ピストンクラウンの形状がバラバラです。かなり大ざっぱな加工です。

自動車のエンジンに、バイクのピストンを使用する(流用する)ことはあるそうですが・・・

シリンダーは4気筒とも傷だらけ。流用にすらなっていなくて、ただ「組んだ」だけの状態。

このまま、前オーナーは売りに出したのでしょう。現オーナーは知らずに購入されたそうです。もともとライナー交換の予定だったそうですが、それにしてもひどい状態です。

ここまで極端なものはめずらしいですが、

・ボアアップされていた

・過去にエンジンを開けた形跡があった

・クリアランスがめちゃくちゃ

・でたらめにいじった形跡がある

・クランクケースが2個イチ(使用不可)

エンジンを開けて、現オーナーが知らない事実が次々と発覚するのは、日常茶飯事です。

しかし逆に考えると、エンジン(もしくはバイクそのもの)の状態をきちんと把握して、悪いところを修理することで、安心して乗れるメリットもあります。

個人売買で購入したバイクのエンジン内部。走行距離は10万km超。すっかりカーボンが溜まっている。

エンジンオーバーホールが必要な走行距離

よく、ネット上に書いてありますよね。

10万kmだとか、20万kmだとか。結論から言うと、あてにならないです笑

実際のところ、エンジンオーバーホール無しで10万km走っている4ストバイクはまれだと思います。

修理現場に入庫してくるバイクを見ていると、5万kmどころか、2万km以下や、1万km台もめずらしくないからです。

よく考えれば、当然です。

たとえば、日ごろからストレスが少なく、健康的な生活習慣を持っている人は、同じ年齢の人と比較して、見た目も若々しくて元気です。

逆に、年齢は若くても、すごく老けている人もいます。

それと同じで、バイクも扱い方や、使用環境、メンテナンス頻度や、そのやり方など、ライダーによって違ってきます。

同じ車種、同じ年式であっても、全く同じ状態にはならないわけです。

ですので、「何キロに到達したから、オーバーホールしなければならない」というものはありません。

たとえ1万kmでも、5000kmでも、エンジンが焼き付いて走行不可能で、現実的に不具合が発生しているのであれば、走行距離に関係なく、修理が必要です。

実際にエンジンを見ていると、

走行距離のわりにダメージが大きいエンジンもあれば、比較的、マシな場合もあります。

エンジンの外側が朽ちていても、中身はマシだったり、逆に見た目は綺麗だけど中身が酷いものもあります。

実際には個体によって、大きく差があるわけです。

そのためエンジンオーバーホールの正確な料金は、分解して見ないとわからないのが通常です。

エンジンに異音(異変)を感じた時の対処法

まずはエンジンをかけないこと。

そのまま走ったり、「完全に止まったら修理に出せばいい」とは思わないことです。

さきほどお伝えしたように、旧車の場合、ピストンだけならまだしも、クランクシャフトや、クランクケースが破損したら修理不可能な場合もありますからね。

下手に自己判断したり、バイク仲間に聞くのもNG。

(聞いてもいいですけど、もし、それで壊れたらその人は責任取ってくれますか?)

早めに信頼できるプロ(日常的にエンジン修理を生業にしている人)に診断してもらう事をおすすめします。

それが最悪の事態を避ける早道です。

不調なエンジンをしばらく保管する場合、エンジンをかけずにセルを回して、オイルを循環させるといいです。

もちろん、日頃からできるだけ壊さないように乗るのが一番です。

少しでもエンジンを長持ちさせるために今日から、明日からライダー側にできる事としては、エンジンオイル管理とバイクの扱い方だと思います。

エンジンを長持ちさせるヒントは、テスト済みの方法を、以下の記事でお伝えしています。