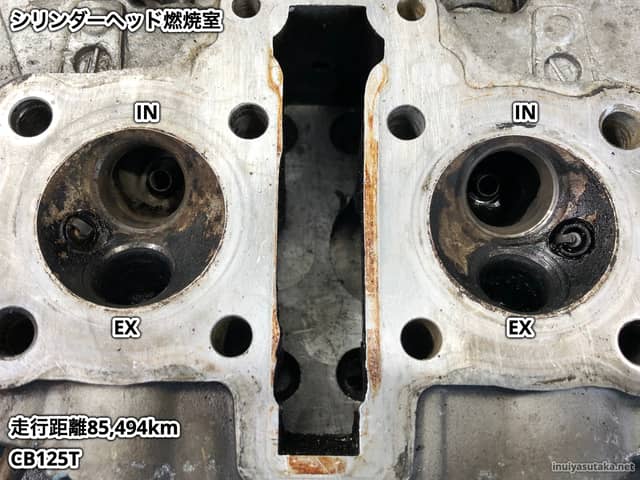

中古で購入して65,997km走行、プロ立ち会いの下、トータル走行距離85,494kmのエンジンを分解して、検証をおこないました。

今回はシリンダーヘッド編です。

10年間のテスト結果と、筆者が70基以上のエンジンオーバーホール現場で得た、さまざまな事例を踏まえた上で、解説しています。

前半戦「腰上(シリンダーやピストン)編」はこちら

2ストのエンジン寿命についてはこちらの記事に掲載しています。

バイク紹介

HONDA CB125T JC06最終型 2001年/空冷4ストロークSOHC2気筒 125cc(筆者のは142cc)

※オイルフィルター、オイルクーラーは付いていない

CBシリーズの元祖CB92ゆずりの高回転型エンジンを搭載したスーパースポーツ。小型限定普通二輪の教習車として長く採用されていた。

走行歴と使用環境

2013年6月 メーター走行距離 19,500km(購入時)

2015年11月13日 メーター走行距離37,526km 142ccボアアップ(腰上OH)

2017年11月12日 メーター走行距離66,724km クランクシールからオイル漏れのため、エンジンフルOH(シール類の交換とカーボン除去のみ)

2021年7月21日 メーター走行距離85,494km エンジンを分解して検証

オイル交換:基本3,000kmごと

エンジンオイル:ニューテックNC-50/51、ZZ-01/02をメインにベリティBIKE FS HR VER3

オイル粘度:5W-30または10W-40〜45(純正指定は10W-40)

走行環境:ボアアップ後に軽二輪登録。高速道路を使用しての長距離ツーリング(8000rpm以上での連続走行)、市街地走行、峠など

https://inuiyasutaka.net/bikeblog/cb125t-boreup-durability/

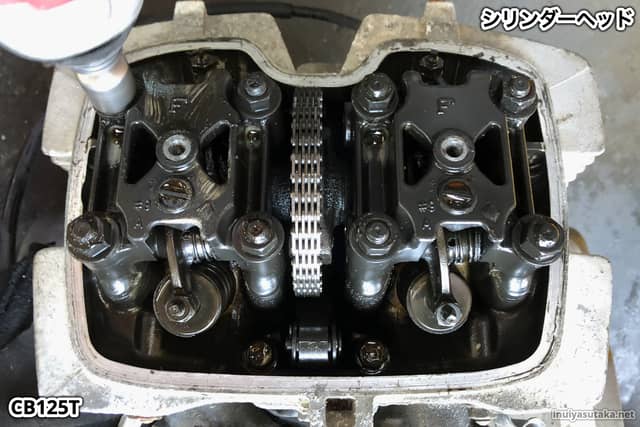

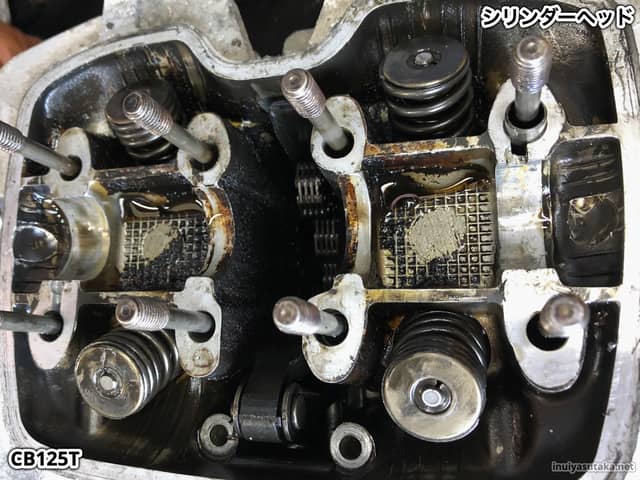

シリンダーヘッド

まずはシリンダーヘッド分解。

黒く汚れているのは、エンジンクリーナーの影響と思われます。

通常、ここまで汚れているヘッドはありません。

カムシャフト周辺は走行距離66,724kmに分解して、組んだ時とほぼ変わらず。カーボンの付き具合もそのままです。

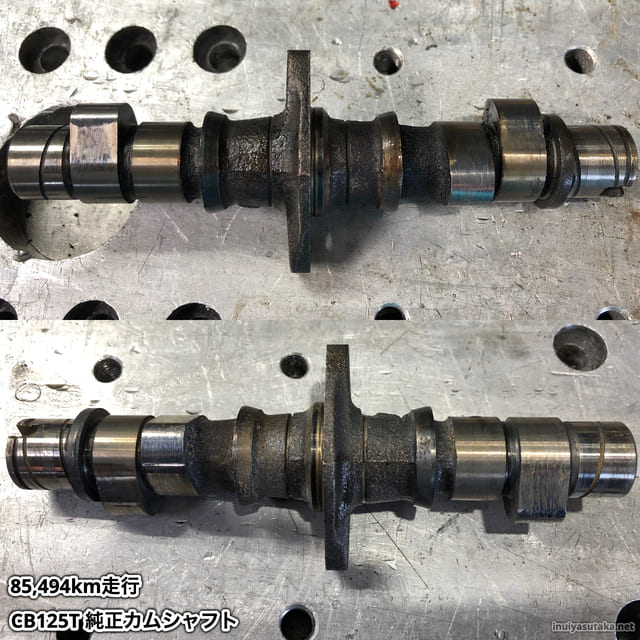

カムシャフト比較

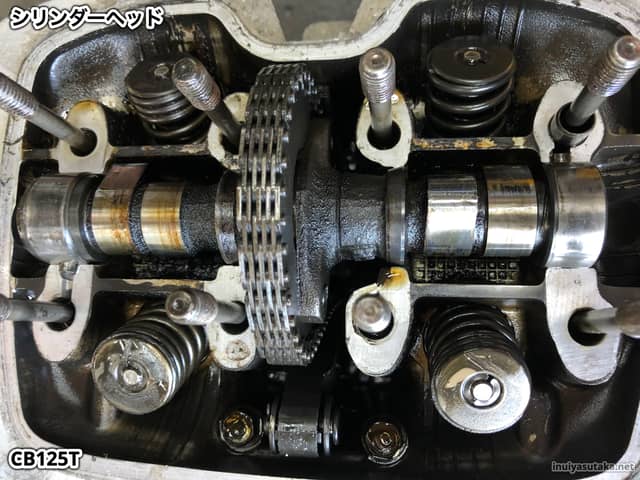

目視と計測で、摩耗の具合を見ていきます。汚れているとわかりにくいので、洗浄しました。

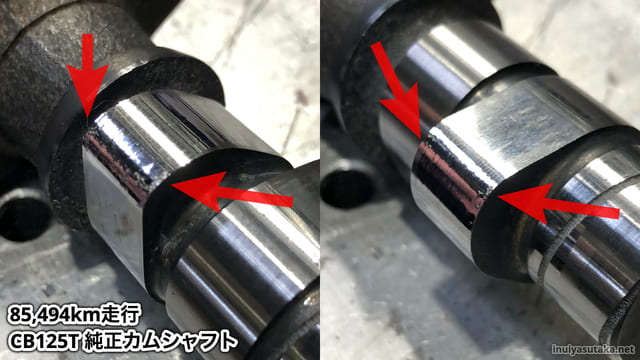

85,494km走行したカムシャフト。サービスマニュアルに記載されている方法で、摩耗状態を計測しました。

サービスマニュアル

使用限度:IN:27.00 mm以下交換

EX:26.50 mm以下交換

85,494km走行したカムシャフト

IN:28.07mm/27.35mm

EX:26.85mm/27.40mm

多少、傷はあるものの、まさかの使用限度内。まだまだ使えるということです。

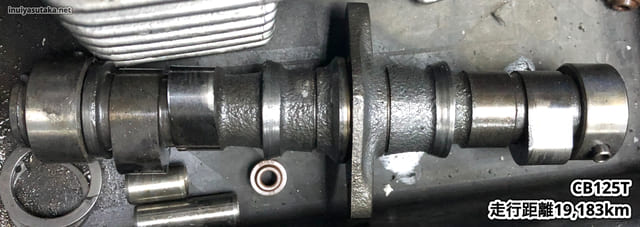

19,183kmのカムシャフト

続いて、別のCB125Tエンジン。オイル切れにより焼き付いたエンジンのカムシャフト。

カムシャフトブッシュが異常摩耗していました。(そのほかピストン、シリンダー要交換、バルブ破損)

64,992kmのカムシャフト

CB750 RC42のカムシャフト。走行距離を考えると比較的、よい状態でした。

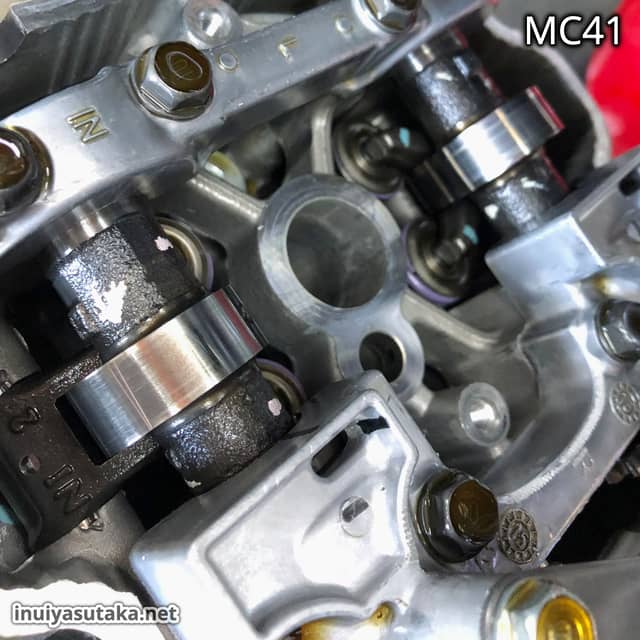

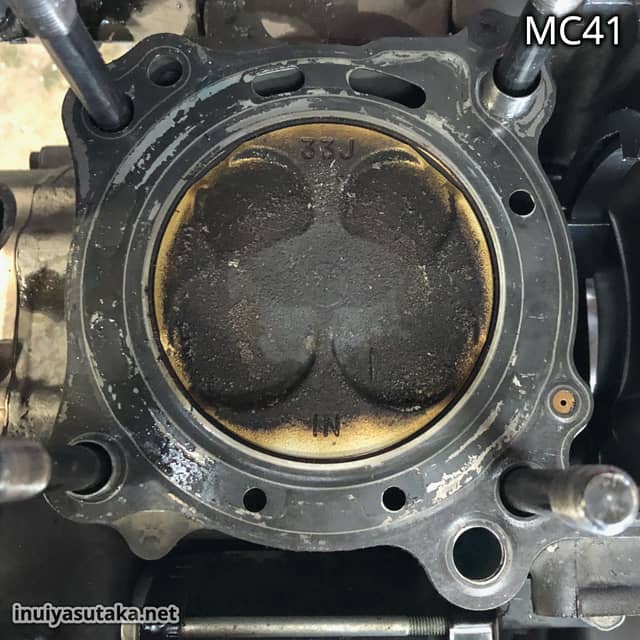

CBR250R MC41後期

走行22,500kmのカムシャフト。走行距離のわりに傷が多め。

エンジンオイルが灰色になるほど鉄粉が多かったため、それが影響しているかもしれません。

個人的な意見ですが、CBR250R MC41や、CBR250RR MC51、GSX-R125など海外で生産している車両のエンジンは、組み立てが大ざっぱな印象です。

公道を走るぶんには問題ないかもしれませんが、新車の時点でピストンに傷が入っている場合があるからです。

エンジンの中古部品

基本的に摩耗状態や、クリアランスが規定の範囲内かどうかで、使用の可否が決まります。見た目がキレイでも、まったく使えないケースもあります。

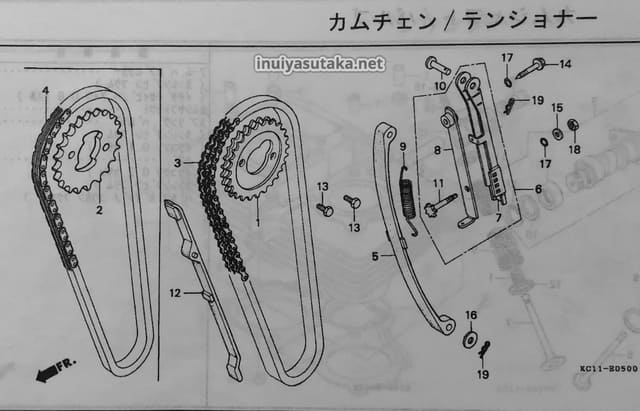

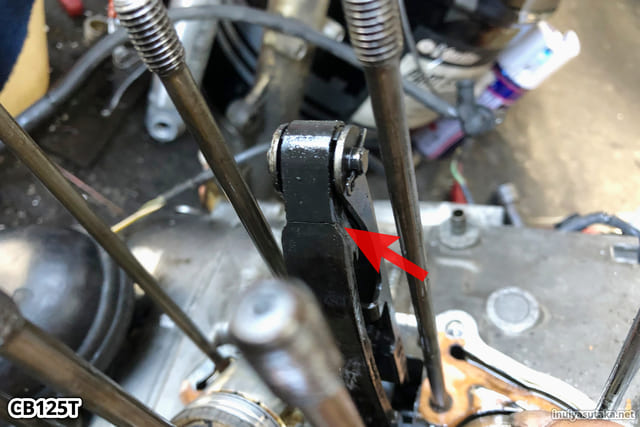

カムチェーンガイド

12番がカムチェーンガイド、5番がテンショナー

カムチェーンテンショナーに真一文字のクラックが入ってました(矢印の箇所)。

1回目にOHした時、新品に交換。2回目のOH(29,198km使用)では異常が見られなかったので再利用。

つまり交換後、47,968km走行したことになります。

CB750Fで「走行中にカムチェーンガイドが割れて刺さった」(エンジンからものすごい音がする)という話を聞いたことがありますので、CBTに限らず、エンジンを開けたら交換したほうが無難でしょう。

プラスチック製品なので、経年劣化で硬化して割れやすくなります。

バルブスプリング

中華製ボアアップキットを組む際、純正新品に交換。それから47,968km使用。

バルブスプリングの使用限度は、自由長(上記写真のとおり自然な状態でのスプリングの長さ)で計測します。

サービスマニュアル

使用限度:インナ 29.0mm以上交換

アウタ 35.30mm以上交換

47,968km走行したバルブスプリング

インナ 29.27mm

アウタ 35.84mm

いずれも要交換でした。ほかの車種を観ていても基本、バルブスプリングは交換することが多いパーツです。

続いてバルブステムです。

バルブステム

サービスマニュアル

使用限度:IN:5.42 mm以下交換

EX:5.40 mm以下交換

IN(吸気):5.46mm

EX(排気):5.45mm

いずれも使用限度内でした。これは計測する前にわかっていました。なぜなら、バルブガイドにバルブを差し込んだ状態で、全くガタがなかったからです。

バルブガイドのガタつきは摩耗だけでなく、エンジン(バイク)の生産された時期や、メーカー、車種によってバラツキがあります。

たとえば1970-80年代のバイクは、走行距離が短くても、がたつきが発生していることがあります。

つまり、バルブガイド交換が必要なケースです。

いっぽうで、同じエンジン(CBR1000RR SC57)、ほぼ同じ走行距離でも、バルブガイドにガタが発生しているケースもあれば、正常なケースもあります。

部品の加工精度、組み付け方、走行条件など、諸条件によって変わるようです。

4ストロークエンジンの肝

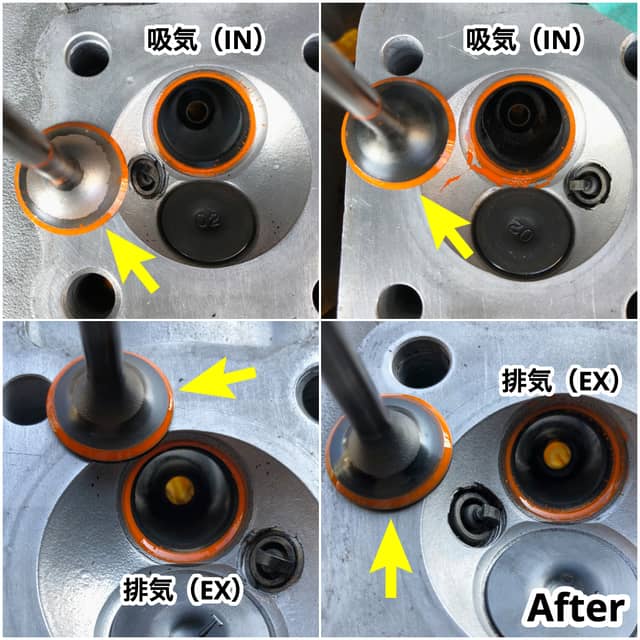

バルブシートと、バルブの当たり具合を見ていきましょう。

光明丹(こうみょうたん)でバルブの当たりをチェックします。

写真は、バルブシートの当たり面(オレンジ色の箇所)が途切れ、途切れになっています。バルブが密着せず、すき間が発生しているということです。

当然、パワーダウンにつながります。

このため、バルブの擦り合わせ&バルブシートカット(バルブシート修正)をおこないます。

ご覧のとおり、しっかりバルブが密着するようになりました。

※光明丹は簡易的なチェック方法なので、測定器で圧縮を確認します。

(このあと、新しいオーナーさんの元へ)

バルブすり合わせは、どうして回したり、叩くのか?

バルブフェイスを叩いたり、回転させて研磨する理由は、エンジンが動作している時とおなじバルブの動きを再現しているからです。

バルブの動作と基本性能

ご覧頂いたようにバルブは、バルブガイドを通して往復運動をおこなっています。

厳密にいうと、バルブフェイスが摩耗しない程度にゆっくり回転しています。回転することで、シートリングのカーボンを取り除くためです。

バルブは吸気(インテーク)、排気(エキゾースト)で大きさ・材質が異なります。

・バルブが閉じたときに混合気が漏れない

・バルブが開いたときの吸入抵抗が少ない

・耐摩耗性が高い

・軽量である

・(混合気の腐蝕による)耐食性がある

こうした基本性能が求められます。

それに加えて排気バルブは、高温の燃焼ガスに耐えるよう設計されています。

そのため「チタンバルブ」は一般的に、吸気バルブに用いられます。チタンバルブは軽量というメリットがある反面、高額というデメリットがあります。

バルブの進化

1980年代から2000年代まで、さまざまな年代のバルブを見ていると年々、軽量になっていることがわかります。

CBR1000RR(SC57)、GSX-R1000(K6)、ZX-10R(2011年モデル)の3車種を比較した場合、手で持った感触では、それほど大きな差は感じられません。

ところが、CB750F(RC04)とSC57のバルブを比較した場合、歴然たる差があります。RC04のバルブは全体的に骨太で重さがあるのに対し、SC57はシャープで軽量。

バルブだけをとって見ても、技術の進歩を感じることができます。

ちなみにチタンバルブは表面のコーティングが剥がれてしまうため、上記のような鏡面仕上げは行わないようです。

1980年代のバルブシートリング

シートリングが浮いているエンジンもありました。(同じ車種のほかのエンジンも同じ状態)

部品の加工精度や、組み立て精度、時代ごとの基準のちがいだと思いますが、2000年代のエンジンと比較すると、80年代のエンジンはかなり大ざっぱな印象があります。

バルブシートリングのウソ? ホント?

「無鉛化ガソリンに対応していない時代のエンジンに無鉛ガソリンを使うと、バルブシートリングが異常摩耗したり、偏摩耗する」

という話があります。

現在のガソリンは無鉛ガソリンです。

1960年代のガソリンには、オクタン値を高めるために鉛(なまり)が入っていました。鉛(なまり)が潤滑剤の役目をして、バルブリセッションを防ぐ、という効果もありました。

バルブリセッション

無鉛ガソリンを使用すると、バルブシートリングが著しく摩耗する現象

1975年に無鉛レギュラーガソリンが販売され、1983年には無鉛プレミアムガソリン(ハイオク)が発売。

バルブリセッションを起こすおそれのある車両がなくなったことで、1987年に無鉛ガソリン、プレミアムの生産・販売が中止されました。

日本では1986年に有鉛ガソリンが全面廃止されました。

(参考:コスモ石油 燃料油の品質規制と対応の経緯)

実際にエンジンを観たかぎりでは、Z1など、1980年代以降に発売されたバイクであれば、あまり気にする必要はないと思います。

異常摩耗、偏摩耗より、むしろシートリングの加工が、大ざっぱなほうを気にしたほうがいいかもしれません。

クランクシャフト

クランクシャフトについては、下記の記事を参照してください。

エンジン寿命を決定づける3つの要因

冒頭でお伝えしたとおり、筆者は自分自身のバイクのエンジンを2回オーバーホールし、70基以上のエンジンオーバーホールの現場に立ち会ってきました。

(それ以外の修理に持ち込まれたバイクを含めると100台以上)

また、ほかの記事に書いたようにレストア、エンジンオイルのテスト、オイル添加剤、ガソリン添加剤、エンジンクリーン、表面処理、暖機運転、油温管理…etc.

さまざまな意見、都市伝説があるなか、実際にテストして、検証をおこなってきました。

あえてエンジン単体で考えた場合、エンジンを長持ちさせるポイントは以下のとおりです。

1,適切に組まれている

数多くのエンジン(というよりバイク全体)を見ていると、歴代オーナー(もしくはショップ)が過去に触った痕跡のあるケースがあります。

不具合を隠したり、必要な部品が付いていなかったり、間違って組まれている事がめずらしくありません。

はっきりいえば、素人作業ですね。

エンジンは正しく組めばいい、というものではなく、適切なクリアランスで組むことが大事です。

実際、「知人の整備士さんにエンジンを組んでもらったら、2回連続で焼きついた」という事例がありました。エンジンを見て、納得。

メタルクリアランスが全然、合っていなかったのが原因でした。

サービスマニュアル(記載ミスや、記載漏れはめずらしくない)を鵜呑みにして、作業した結果、失敗するケースも後を絶ちません。

中古車に乗っている場合、エンジンの組み立てに関しては、ライダー自身がコントロールできる事ではありませんが、家の土台とおなじぐらい大事なことなので、あえて挙げました。

2,オイルマネジメント

1,良質かつ適切な粘度のエンジンオイルを使用する

2,油温管理

3,定期交換(オイルコンディション管理)

オイル選びや、油温管理については、ほかの記事で解説しているので割愛します。

いずれも、ふだんからライダー自身が気をつけることで、コントロール可能な範疇です。

詳細については、以下の記事で解説しています。

3,扱いかた

よく「当たりのエンジンだ」みたいなことをいいますが、あまり関係ないです。

仮に当たりのエンジンだったとしても、扱い方がデタラメだと、あっという間にエンジンは壊れるからです。

また、一般的に「エンジンを回さない=長持ちする」と思われがちです。

「摩擦(摩耗)」だけを考えた場合、まちがいではないと思いますが、低回転走行を繰り返していると、エンジン内部や、マフラーにカーボンが溜まります。

走行距離のわりにカーボン多め。

公道を走る場合、一般的に排気量が大きいほど、高回転まで回して走ることがむずかしいため、カーボンが溜まりやすい傾向があります。

50ccでも、回さないで乗り続けると、マフラーにカーボンが溜まって、走行不可能になる事があります。

エンジンが冷えている状態で、高回転まで回すのはNGですが、適正油温ではある程度、回すことも大事です。

(もちろん周囲の状況、環境に配慮しておこないます)

真逆のアプローチ

「どうすれば、エンジンが壊れるか?」「なぜ、エンジンが壊れたか?」

数多く故障事例を見ていると、正反対のことをやればいい、という事に気づきます。

8割の成果をもたらす大事な2割にフォーカス

2割の成果をもたらす重要ではない8割にフォーカス

「余計なことをやらず、基本を徹底する」という事に集約されます。

購入した時点で、すでに壊れていたり、適切に組まれてない場合はどうすることもできません。

しかし、それ以外についてはライダーの扱い方、心がけ次第でエンジン寿命は大きく変わると実感しています。

当たり前のことを、当たり前にやる

つくづく、それ以上に重要な事はないと実感しています。