潤滑油メーカーのオイルテストを400〜500以上、経験したテストライダーから教わったバイク用2サイクルエンジンオイルの選び方と、実際の走行テスト結果をレポート。

筆者の独断と偏見による、おすすめオイルも紹介します。

本記事のトピック

✓一般的なバイクコラムや、雑誌には書かれていないエンジンオイルの裏話

✓オイルの選びの失敗事例

✓本当は逆効果 焼き付きや不調の原因になるよくあるミステーク

✓詐欺まがいのオイルを見破る方法

✓最強の2ストオイル

追記:アクセルを開けたらバックして衝突事故

テスト車両

空冷2ストローク クランクケースリードバルブ単気筒

排気量:118.6cc

最高出力:22.5ps/8500rpm

ボアストローク:54×51.8mm

車重:97kg

エンジン潤滑方式:分離給油

製造国:タイカワサキ

製造年:1998-2003

走行シーンは市街地走行、たまにツーリング。

できるだけイコールコンディションになるように、キャブレターの分解清掃はもちろん、プロのメカニックによりセッティングが出ている状態でテストしています。

※メインジェットなど、キャブパーツの変更なし

追記:当ブログでお伝えしている内容を実践して、LEOの走行距離が4.7万kmを突破しました。

(エンジンオーバーホール、修理歴なし)

2ストマフラーのオイル飛び

「2ストのマフラーからオイルが垂れるのは仕方がない」

そう思っている方も多いと思いますが、必ずしもそうとは限りません。

Before

筆者がLEOに乗った当初のサイレンサー。テールパイプにびっしりカーボンが溜まっています。

接合部分にもカーボンが溜まっていました。

音がうるさすぎることもあって、汎用サイレンサーに交換。

After

サイレンサーを交換後、筆者が19,914km走行(メーター走行距離35,500km)して撮影。

ご覧のとおり、走行距離が多いにも関わらず、カーボンは少ないですし、オイルが垂れていません。ナンバープレートの裏が、オイルまみれになることもないです。

そもそもオイルが飛ばないので。

シリンダーや、ピストンリングの摩耗など、圧縮不良が原因の場合を除けば、使用するオイルでカーボンの付き具合を減らす事ができます。

※仕様として、オイルポンプ吐出量が多すぎる車種を除く

ちなみに

汎用サイレンサーのほうが抜けが悪いので「サイレンサーを交換したからカーボンが溜まらない」わけではありません。もともと入っていたホームセンターの激安オイルが、カーボンが溜まった大きな要因と思われます。

テストしたエンジンオイル

2ストの生産終了が発表された2000年ぐらいまで、ホンダ・ヤマハの純正オイル、カストロール、エルフ、レプソル・・・いろいろ使用してました。

(あとは忘れました)

なにぶん昔の話なので、2020年から比較したオイルを紹介します。

テスト順

1,ホームセンターオイル

2,POWER1 2T(カストロール)

3,POWER1 RACING 2T(カストロール)

4,ESTER TECH RS 959(ピュートライン)

5,ウルトラスーパーファイン(ホンダ)

6,MOTO2 OFF ROAD(エルフ)

7,MOTO2 TECH(エルフ)

8,ウルトラGR2(ホンダ)

9,CROSS POWER 2T(モトレックス)

10,POWER1 2T(カストロール)

11,MOTO2 OFF ROAD(エルフ)

今後も増えるかもしれません。

カストロール テスト結果

当初、LEOに入っていたのはホームセンターオイル。

プラグの焼けだけを見れば悪くありませんでしたが、トルクは細く、振動が気になる。

(なによりカーボン蓄積が多すぎる)

空冷エンジンで真夏の走行は不安すぎるため、まずは入手しやすいカストロールから試すことにしました。

POWER1 RACING 2T 500ml

結果:

データ上は「POWER1 2T」(引火点119℃)、「POWER1 RACING 2T」(引火点73℃)なので、カーボン蓄積が減るかと期待していた。実際に走行してみると、プラグのカーボン蓄積がひどくなった。

(のちにエルフ、モトレックスを使用すると顕著に改善された。くわしくはのちほど)

POWER1 2T 500ml

結果:

匂いは少し甘めで悪くはなかったが、「POWER1 RACING 2T」と同じくカーボン蓄積が顕著だった。2023年夏、あらためてテストしたが、結果は同じ。

(いずれも、あくまで筆者がLEOで試した場合の結果)

再検証の結果

キャブレターを再セッティングして、POWER1 RACING 2Tの再検証をおこないました。

セッティングの方向性としては若干、薄めになっています。

秋・冬で、ほかのオイル同様、市街地走行メイン。しっかり回して走ると、プラグの焼け具合は良好。つまり比較的、「濃く」なるオイルのようです。

(かなり意識的に高回転を使って、走った場合の話。いつもどおりに走るとかぶり気味になります)

都市部など渋滞の多いところや、あまりエンジンを回さない人は、カーボンがたまりやすくなるため、不向きかもしれません。

再検証の結果を踏まえても、「(回せば)悪くはないけど・・・すごく良いわけでもない」という感じでした。

1本500mlなので割高感があります。

POWER1 RACING 2Tはホームセンターや、バイク用品店で置いてある確率が高いため比較的、入手しやすい、容量が小さく携行しやすい、という利点があります。

総合的に考えた場合、あえてカストロールを選ぶ理由は少ないと個人的には思います。

あとでくわしくお伝えしますが「合成油=100%化学合成油」ではないので、ご注意ください。

アプリリアRS250の指定オイル

POWER1 RACING 2Tは、アプリリアRS250のメーカー指定オイルです。

ただ個人的には、公道メイン使用で、アクセル全開で連続走行をしない場合、スズキ純正オイルのほうがいいと思います。

(もっと良いのはモトレックス)

根拠はのちほど解説。

よくある2ストオイルの選び方

一般的によく知られている選び方だと、

・メーカーやブランドなどイメージで選ぶ

・ランキングで選ぶ

・オイルグレードで選ぶ

・やっぱり純正オイルが一番!

こんなところでしょうか。

オイルに関する基本的な知識は以下の記事をご覧頂くとして

基本を踏まえた上で、オイルのテストや開発をしていたプロから教わった、2ストオイルの選び方や、判断基準をお伝えします。

ここだけの話、超有名オンラインショップでも、誤った情報が書かれていたり、販売されていたりします。

(法律的にアウトなレベル。2スト・4ストオイル両方で発見しました)

「大手だから大丈夫」と鵜呑みにせず、消費者側が知識をつけた上で、判断したほうがいいと思います。

オイル選びでよくある2つの誤解

失敗しないオイル選びに入る前に、巷でよく言われている意見や、考え方について検証します。

「メーカー純正オイルが一番、良い」

半分正しくて、半分まちがっています。

理由を説明する前に、オイル業界の仕組みについて解説します。

まず、純正オイルをつくっているのはバイクメーカーではなく、潤滑油会社です。OEMですね。

OEM(オーイーエム、英: original equipment manufacturer)は、他社ブランドの製品を製造すること、またはその企業である。

Wikipedia

イメージとしては、バイクメーカーが潤滑油会社に対し

「こういうエンジンオイルをつくってくれ」

依頼して、潤滑油会社はリクエストに沿った仕様のエンジンオイルをつくって、メーカーに納入。

納入したオイルは「バイクメーカー純正オイル」(いわゆるPB(プライベートブランド)商品)として流通します。

ホームセンターなどが販売している激安PB2ストオイルも、これと同じ仕組みで生産されています。

(工業製品にかぎらず、飲料品や食品、化粧品やサプリなど多くがOEMで販売されてます)

では、いわゆる社外オイルはどうなっているのか?

大きく2つあります。

潤滑油会社(いわゆるオイルメーカー)

A.自社に工場を持っていてオイルの製造・開発すべてをおこなっている(原油を仕入れて自社で精製する)

B.自社に工場を持たないブレンダー(OEM会社とも言います)

どちらかです。

いわゆるメーカー純正オイルは、Aの潤滑油会社が製造します。潤滑油会社は、ほかのメーカーのオイルもつくりますし、自社ブランドのオイルも製造・販売します。

有名なのは三和化成工業です。(残念ながら2ストオイルは生産終了)

三和化成工業株式会社 1947年設立 横浜市

鈴鹿8耐 Team KAGAYAMAの使用オイル「ベリティ」ブランドで知られる。日本の大手自動車メーカーや、バイクメーカーの純正オイルを手がけているメイド・イン・ジャパンの老舗潤滑油会社。

同社は自社に工場を持ち、原油の精製から開発まで一貫して、おこなっています。

(すべてを自社でおこなっている会社は日本に数社しかないそうです)

いっぽう、ブレンダー(B)は自社工場を持たないため、自社ブランドの開発・販売をおこない、オイル製造は工場を持つ潤滑油会社に委託します。

で、純正オイルの話に戻しますが、性能を突き詰めた場合、純正オイルでは限界があるそうです。

コストの限界ですね。

いまやバイクのメイン市場は、日本以外のアジア圏にシフトしています。

日本国内であれば比較的、流通がしっかりしてるので純正オイルなら大抵、どの地域でも入手できると思います。ところが、発展途上国など、海外だと日本の当たり前が通用しません。

オンラインショップで注文すれば、どの地域でも配達してくれるとはかぎらないですし、日本みたいにあちこちバイクショップがあったり、バイク用品店があるわけじゃないですからね。

販売価格の面でも日本と比較して、所得の低い国や、地域もあります。

つまり日本だけじゃなく、輸出先の事情も考慮した上で、価格設定する必要があるわけです。

ところが、オイルは性能を追いかければ追いかけるほど、ごく一部の人にしか手の届かない価格になってしまいます。

メーカー純正オイルが高額だと、さすがにまずいですよね。肝心のバイクが売れなくなります。

なので、コストを重視せざるを得なくなります。

だから新車や、エンジンが新車に近い状態で、一般的な(メーカーが想定する範囲内の)走り方、使い方をする人にとっては、純正オイルで十分です。

それ以外の人には「純正オイルではもの足りない」という事になります。

もし純正オイルが、自社のバイクに最も良いのであれば、MotoGPを初めとする全てのレースで、ホンダ車はホンダのオイル、ヤマハ車はヤマハの純正オイルを使っているはずですからね。

でも、過去(世界グランプリが2ストロークだった時代)も現在も、そうじゃないでしょう?

具体的に、どんな場合に純正オイルが良くて、どんな場合に社外オイルがいいのかは、あとでお伝えします。

バイクもオイルも変化している

4ストオイルの記事にも書きましたが、新車と生産から何十年も経過した現在では、エンジン含めバイクの状態はかなり異なっています。

たとえば4ストロークの指定粘度は、新車 or 新車から1年程度を前提にしています。

(油冷GSXR750Rのサービスマニュアルにその旨が書かれています)

走行距離を考慮すると、粘度を変えたり、より高性能な社外オイルのほうが良かったりします。

また純正・社外オイルも不変ではなく、中身やラインナップが変化しています。

もはや「純正オイルとは?」と言ったところです。

2,「高いオイル=高性能」

ここで取り上げる「高いオイル」とは、いわゆる社外オイルになります。

KTMやハスクバーナ、ドカティやハーレーなどの外車は、日本車みたいなバイクメーカー純正オイルがありません。

メーカー推奨オイルは、いわゆる社外オイルになります。

では、社外オイルの価格を大きく左右する要因は、なんだと思いますか?

これ、私の知るかぎり、インターネット上で取り上げている人を見た事がないです。

答えは、原油の仕入れ量です。どの潤滑油メーカーも原油(石油)は国外から仕入れるのですが、たくさん仕入れるほど、コストが安くなります。

仕入れが安くなるという事は、製品にコストをかけることができるわけです。

市販エンジンオイルの価格って、ある程度、市場価格がありますから、あまりにも市場価格から逸脱してしまうと、売れなくなります。

だからメーカー純正オイルほどではなくても、市販の社外オイルも(販売戦略上は)コストの制限があります。

たとえば1ℓ/3500円で販売するオイルをつくるとして

1,原価1ℓ/1600円−3500円=1900円(開発予算)

2,原価1ℓ/2000円−3500円=1500円(開発予算)

ドラム缶1本が200ℓですから、換算すると

1,38万円

2,30万円

かなりシンプルに計算していますが、8万円も開発予算に差が出ることになります。

どちらがより高品質なオイルをつくることができるか、一目瞭然ですね。

ある中小潤滑油会社の方が「(某大手のフラッグシップオイルと)同じ性能のオイルを私たちがつくろうと思ったら、価格を上げないと無理。原価がぜんぜん違う」と仰っていました。

もちろん、実際の製品コストは原油の仕入れ価格だけではなく、使用する添加剤や製品パッケージ、広告宣伝費などの営業経費、人件費その他、もろもろの経費が関わってきます。

その中でも原油価格は、かなり大きなウエイトを占めるそうです。

このように考えると、今までとは異なる視点でエンジンオイルの価格を見ることができます。

A.販売価格 1ℓ/1000円のオイル

B.販売価格 1ℓ/3000円のオイル

シンプルに考えると、Bの3000円オイルのほうが高性能といえます。

(自分のバイクに合うかどうかは別ですが、その話はまた後で)

では、次です。

C.販売価格 1ℓ/3300円のオイル

D.販売価格 1ℓ/3500円のオイル

あるいは

E.販売価格 1ℓ/2000円のオイル

F.販売価格 1ℓ/2200円のオイル

同じ価格帯のエンジンオイルの場合、どのように判断できるでしょうか?

そうです、原油の調達コストですね。

といっても、原価は製品パッケージには書いてありませんから、エンジンオイルの販売メーカーの規模で推察することになります。

大量販売している比較的、中堅から大手のオイルメーカーなら、ロット数が多いためコストが抑えられます。

いっぽう、中小のオイルメーカーは小ロットのため、調達コスト(原価)が高くなる傾向にあると考えられます。

ちなみに、以上の話は2ストにかぎらず、4ストにも共通する話です。

例外もある

あえて名前は出しませんが、大手や、有名オイルメーカーのなかには、広告宣伝費をかけすぎていたり、ブランドイメージだけが先行しているものもあります。

値上がりするエンジンオイル事情

(エンジンオイルや、潤滑剤だけではありませんが)コロナ禍や、ウクライナとロシアの戦争以降、輸送コストがおおきく上昇しています。

オイルを製造する際に使用する添加剤も、入手しづらくなっているようです。

食品など、ほかの分野と同様、今後も値上がりする可能性は否定できないと思います。

実際の販売価格がどれだけ上昇するかはわからないですが、すでにお気に入りのオイルがある場合、まとめ買いしたほうがいいかもしれません。

2023年の値上げ

2023年2月1日からホンダ、ヤマハのオイルが値上げするとの発表がありました。ほかにも10%から30%値上げしたメーカーがあるほか、なかには仕入れ価格が50%アップしたエンジンオイルもあります。

エンジンオイルにかぎらず、潤滑油製品が全体的に値上げ傾向にあります。

https://inuiyasutaka.net/bikeblog/engineoil/

2025年も相変わらず値上げラッシュが続いています。世界的にインフレ傾向なので仕方ないですが。

自分に合うオイル選び3つのポイント

「どういう基準でオイルを選べばいいのか?」

「自分のバイクにはどのオイルが適してるのか?」

いよいよ、総まとめに入ります。

結論から言うと、

自分のバイクの状態、走行シーン、走り方に合ったエンジンオイルを選ぶ

ということになります。

まぁ、4スト用エンジンオイルと考え方は同じです。べつに好きなブランドで選んでもいいし、純正オイルでもいいと思います。

ただ、ここだけは抑えておいた方がいいと思う3つのポイントをお伝えします。

ポイント1:マッチング

たとえば、スポーツ走行・レース向けにつくられたオイルは

「エンジンを高回転まで回した状態で連続走行」

を想定して、設計されています。

(さきほどの例でいうと、濃い目のオイル)

にもかかわらず、ストップ&ゴーの多い市街地での走行がメインだと、私の例(カストロ)のようにプラグがかぶりやすくなったり、エンジンや、マフラーにカーボンが溜まりやすくなります。

ただでさえ、低回転での走行が多かったり、短い距離しか走行しない人、高回転まで回さない乗り方をする人のバイクは、カーボンが溜まる傾向にあります。

とくに250cc以上の2ストバイクだと、一般道で高回転を維持して、走行するのは現実的に不可能だと思います。

ですから、あまりエンジンを回さない(回せない)人や、都市部など信号待ちや渋滞が多く、アイドリング時間が長い場合、メーカー純正オイルか、社外のストリート向けを入れた方が無難です。

ちなみに、ここでいう「高回転」は、ほぼアクセル全開のことを指しています。

失敗事例:用途と走り方のミスマッチ

筆者が仕事で2ストのジャイロキャノピー(スクーター)に乗っていた頃、こっそり社外オイルを入れて走っていたら、決まってマフラーにカーボンが詰まってしまい、バイクショップのオヤジさんに「社外品はダメ、純正オイルにしときなさい」と叱られたものです。

「スクーター用なら社外オイルでもいいだろう」

試しにカストロのスクーター用オイルを入れてみましたが、やっぱり詰まってしまい、また叱られるという結果になりました。素直に純正オイルを使ったら、詰まらなくなりました。

※全開走行がほぼ皆無で、渋滞が多く、信号待ちが多いことも影響していたと思います。

「スクーター用のオイル」は、さきほどのレース用オイルなどと逆で、あまりエンジンを回さない使用環境を想定して、つくられたオイルです。

(オイルによっては注意書きに「高回転での連続走行には向きません」みたいな事が書かれています)

ですが、ミッション車に使用できないという意味ではありません。

むしろ高回転まで回さない方、回せない方に合ったオイルです。

ちなみに筆者がRZV500Rに乗っていた時、やはり購入したYSP店で「ヤマハ純正オイル(青缶)にしたほうがいい」と言われました。

渋滞の多い大阪市内ではとても回せないし、信号待ちが多く、アイドリング状態が長いですからね。

たしか2速6000rpmで、80km/hほど出たかな。オイルが垂れたり、かぶらないように回して走るのがむずかしかった記憶があります。

一般道だと、道が空いてる時で回せて、せいぜい8000rpmぐらい。

それ以上回そうと思ったら、かなり場所が限定されていました。(舞洲とか南港とか)

ありがちな失敗事例

どちらかといえばレースや、スポーツ走行向けのオイルを入れる

→エンジン(ピストン、ピストンリング)や、チャンバーにカーボンが溜まる→焼きつきを含むマシントラブルが起きやすくなる

「高性能オイル=良いオイル」と思い込んでる人に多い

走行距離 約16,000kmのアプリリアRS250。

キャブセッティングや、使用している燃料にもよると思いますが、メーカー指定オイルを使っていても、乗り方・使用環境が合っていないと、カーボンがたまりやすくなります。

たとえば、サービスマニュアル上、RS250の推奨オイルはカストロール TTS(現行製品だと POWER1 RACING 2T または POWER1 2T)ですが、低回転走行を強いられる市街地では不向きかと思います。

カーボンが原因でありえない事故発生

ある時、青信号でアクセルを開けたら突然、バイクがバックして、後続車に激突!

という事故がありました。

ゴールドウイングなど、バック機能が付いてるバイクじゃなくて、2ストロークの話です。

原因はピストンの頭にたまったカーボン。

ピストンが上死点に到達する前にカーボンが燃えてしまい、エンジンが逆回転してバックしたそうです。

例:ランディ(スズキ FM50)、バンバンなど

ほかにも、GT380で点火タイミングを間違えると、やはりエンジンが逆回転するとか。

現代なら間違いなくリコールだと思いますが、昔なので、それほど大きな騒ぎにならなかったのでしょう。

もしかしたら、スズキ車以外でも、こうしたケースが発生していたかもしれませんが、筆者が聞いたのはいずれもスズキ車だった、ということです。

50ccから125ccの2ストバイクの場合

基本的な考え方はこれまでお伝えしたとおりです。

ただ、原付クラスのミッション車は、250cc以上とちがって非力なため比較的、エンジンを高回転まで回して乗る人が多いと思います。

高回転を多用する前提でいうと

・スクーター用オイルではないメーカー純正オイル

・純正の上位ランクオイル

・社外オイル

いずれかを試してみるのもいいと思います。

4ストみたいに低回転(6000rpm以下)でノロノロ運転することが少なく、しっかりパワーバンドを使って走る方や、チャンバー交換をしている場合ですね。

250cc以上の場合

250cc以上の2ストになると、速度が出すぎるため、公道で高回転を多用するのは現実的ではないです。

高速をほとんど走らず、下道メインなら比較的、燃焼しやすいオイルがいいと思います。

国産車なら基本は純正オイル。

社外オイルなら、たとえばモトレックスや、エルフのオフロード向けオイルですね。

ポイント2:分離給油用オイルを使う

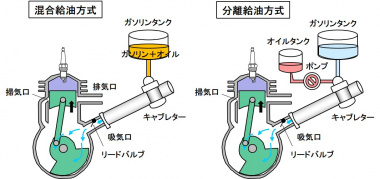

念のために書いておきますが、2サイクルエンジンは分離給油と混合があります。

ガソリンとエンジンオイルを一定の割合で混ぜて、ガソリンタンクに注ぐのが混合。

混合はレース車両や、一部の市販車(ベスパ、モペットなど)に採用されている方式です。

それに対して、公道走行用の2スト バイクのほとんどに採用されているのが分離給油方式。

エンジンオイルを入れるタンクから、ポンプでオイルを送ってガソリンと混ぜています。混合仕様のように、自分で混ぜる必要がない代わりに、エンジンオイルを切らさないよう、継ぎ足す必要があります。

で、注意していただきたいのは、分離給油のバイクには、かならず分離給油用のオイルを使うこと。

混合専用エンジンオイルを使用しないことです。

もし、混合専用の2ストエンジンオイルを分離給油のバイクに入れた場合、オイル粘度が高すぎて(オイルが硬い)、ポンプで必要量のオイルを送ることができず、最悪の場合、エンジンが焼き付くことになります。

例外として、分離給油のバイクを混合仕様(オイルポンプをキャンセル)にしている場合は、混合専用オイルを使用できます。

ちなみに、分離給油と混合給油を比較した場合、耐焼き付き性に優れるのは混合です。

ポイント3:理論と実際はちがう

冒頭のカストロールの話で触れましたが、エンジンオイルの性能はある程度、オイルメーカーのデータシートで判断できます。

たとえば、一般的に「引火点が低いほど燃焼しやすく、カーボンが溜まりにくい」と言われています。

ただ、それはあくまで机上の理論。

実際に走ってみると、理屈に合わないことが多々、あります。

事実、LEOで試したカストロールのオイルは、データシートを見て選びました。

カストロール POWER1 RACING 2T 引火点73℃

カストロール POWER1 2T 引火点119℃

モトレックス CROSS POWER 2T 引火点110℃

いずれもメーカー公式サイトにて確認

カーボン蓄積の比較

理論上、もっともカーボンが溜まりにくいはずのRACING 2Tは、サイレンサーのテールパイプを観るかぎりカーボン蓄積が顕著。

POWER1 2Tも、それに次いで多い。

プラグを新品にしようが何をしようが、カーボンが溜まりました。

逆にモトレックスのCROSS POWER 2Tは、カストロと比較にならないぐらい、カーボンが溜まりませんでした。理屈はどうであれ、厳然たる結果が出ています。

(走行シーン、走り方、気温はおなじ)

低速走行での比較

20km/h以下の低速での連続走行(渋滞のノロノロ運転)の話。

スロットル レスポンスが変わらないCROSS POWER 2Tに対し、カストロール POWER1 2Tは、ボゴボゴともたつきました。

粘度指数(Viscosity Index = VI)

もう一つ、オイル選びの指標として「粘度指数」があります。

一般的にオイルは、高温時には粘度が下がり、低温時は粘度が高くなります。ここで大事なのは「温度による粘度変化の大きさ」です。

粘度変化が小さいほど、粘度指数が高い=優れたオイルである、とされています。

ただし、2ストロークの場合、潤滑性能だけではなく、「カーボンが溜まりにくい」ことも重要です。(カーボン蓄積に起因するエンジン焼き付きがあるため)

つまり、「粘度指数が高いオイルを選べばいい」そう簡単な話じゃないんですね。

最終的な判断は、実際に走ってみないとわからないです。

その意味で、あまりデータとか、数値にとらわれすぎると、頭でっかちになると思います。

それと、走った後に毎回、エンジンを分解するわけにいきませんから、自分の感覚やプラグの焼けなどから、どのように判断するか?

それによって、評価が変わると思います。

感覚やフィーリング、結果をロジカルと物理(実物を見て)で検証することが大事だと思います。

(私たちには常にバイアスがかかっています)

「なにが正解かは時と場合によって変わる」

(アインシュタインの相対性理論)

同じバイクに乗っているほかのライダーの意見でも、全く同じ状態のマシンで、全く同じ条件でテストしない限り、ちがって当然ですし、人によって重要視するポイントも違います。

そういった意味でキャブセッティングも、オイル選びも、人によって「最適」が変わるのは当然だし、時と場合によって違ってくるものです。

オイルの話に戻ると、価格を最優先する人がいてもいいし、純正至上主義でもいいと思います。

以上を踏まえた上で、続きを読み進めてください。

筆者のオイル選び基準

用途:主に市街地走行、たまにツーリング走行

価格:お買い物バイクなのでオイル単体でリッター3000円は高い。1500円から2000円ぐらいまでなら許容範囲

オイルに求める要素(優先順位の高い順)

・とにかくエンジンを壊さない(カーボンが溜まらない)

・適度に高回転走行しても安心感がある

・刺激臭がしないこと

・極端に煙が多くなければOK

・・・でしたが、走行距離も伸びてきたので、高級オイルもテストしようかな?

と思いつつ、キャブセッティングとの相性を考えると、現状のままがいい気もします笑

ショップも購入者も知らないオイル表示の闇

4ストオイルの記事でくわしく解説していますが、

2ストオイルも表示方法が統一されておらず、私たち消費者にとってわかりづらい状況になってます。

さらにいうと、

オイルを販売しているネットショップ(超有名な大手)も、商品説明を間違って販売しています。

実例

「100%化学合成油です!!」

→オイルメーカーに確認したところ、実際は半化学合成油(API グループⅢとⅣの合成油)だった

オイルの製品ラベルには「合成油」とだけ、書かれていた。

おそらくネットショップも、故意ではなく、知識不足が原因だと思います。

複数のサイトで、こうしたミスを確認しました。

消費者側が知識をつけて、しっかり見極める目を持つ事が大事だと思います。そこで、一般的に知られているオイルのベースオイルの種類と、実際の中身を解説します。

100%化学合成油

たんに「合成油」と呼ぶこともあります。

エンジンオイルをつくる際、ベースオイルというものがあります。ベースオイルを5種類にわけたものがAPI(アメリカ石油協会による定義)です。

通常、「100%化学合成油」として販売されているオイルは、API分類グループⅣ、Ⅴになります。

(例外あり)

例:PAO(ポリ・アルファ・オレフィン)、各種合成エステル、植物油、ナフテン系基油、リン酸エステル、シリコーン油、ポリブデンほか

鉱物油

APIでは3種類あります。(グループⅠ、Ⅱ、Ⅲ)

じつはこのうちグループⅢ(高度水素化分解基油)が、鉱物油なのに「合成油」(または全合成油、化学合成油、フルシンセティック)と表示して、販売されています。

前出の「100%化学合成油」と勘ちがいしそうですよね。

実際に「全合成油」を「100%化学合成油」と表示して、販売しているネットショップがあります。

(2スト・4ストの両方で)

お客さんが「100%化学合成油」と勘違いして、商品レビューを投稿しているケースも多々、あります。

見分けるポイント

1,ほかの「100%化学合成油」と表示されているオイルと比較して、極端に価格が安い。

2,化学合成油、全合成油、合成油、フルシンセティックなどの表示はあるのに「100%」と書かれていない製品は

- グループⅢに該当する鉱物油(高度水素化分解基油)

- グループⅢと、ⅠかⅡの鉱物油を混ぜ合わせたオイル

- 鉱物油(グループⅠ、Ⅱ、Ⅲ)と化学合成油(グループⅣ、Ⅴ)を混ぜ合わせたオイル

どれかである可能性が高いです。

激安オイルに注意!

ひどい例だと、グループⅢ「高度水素化分解基油(鉱物油)」にもかかわらず、「100%化学合成油」と称して、販売している製品があります。個人的には悪質だと思います。

「なんちゃって100%化学合成油」製品に、だまされないようにしましょう。

部分合成油

主に化学合成油と鉱物油(グループⅠ、Ⅱ、Ⅲ)を混ぜ合わせた製品です。

「半化学合成油」、「半合成油」、「合成油」、「セミシンセティック」などと表示されていることがあります。性能的には「100%化学合成油と鉱物油の中間」といわれています。

2ストオイルの規格

表示の話ついでに、よく目にする「規格」について、簡単に説明します。

JASO規格

公益社団法人自動車技術会が制定する工業規格「日本自動車技術会規格」のこと。

Japanese Automotive Standards Organizationの頭文字をとってJASO、またはJASO規格といいます。

簡単にいうと、インチキ(粗悪)なエンジンオイルを排除し、品質が適正なオイルの普及をはかる目的でつくられました。

2ストの場合、「潤滑性」「清浄性」「排気煙ならびに排気系閉塞性」を評価し、グレードの高い順にFD←FC←FB←FA(現在は廃止)となっています。

オイル規格

オイル選びで「FD規格のオイルが一番すぐれている」という意見があります。

粗悪なオイルではないことは確かだと思いますが、「グレードが高い」「規格にパスしたオイルだけが高性能」というほど、単純な話じゃないんですね。

4ストオイル同様、規格にパスするためにはコストがかかるため、あえてJASO規格を取得しない高品質オイルも存在します。

あくまで「規格」は客観的にオイルを評価するための基準の一つ、として捉えたほうがいいと思います。

最強の2ストオイル

冒頭で紹介した、オイルテスト400〜500以上を経験した元国際A級オフロードレーサーの方に、2ストオイルについて話をうかがいました。

元国際A級オフロードレーサー H氏

世界GPライダー 平 忠彦氏を輩出した野口モータースからロードレースデビュー。

ノービスでありながら、野口モータースの先輩であり、すでに有名だった鈴木 忠男氏(SP忠男)や、菅家 安智氏(エスアールエス・スガヤ創業者)を破り、注目される。

KM90A、GT80ミニトレ、RDシリーズ、RZ350、カワサキ750SS H1、SR400、TZ350、TZR250、XJ750E、CB750F、RZV500R、YZF-R1(初期型を公道テスト)などに乗り、愛車はセロー。

レース引退後は、Y社を中心に修理を手がけた。2022年現在、お客さま相談室で回答できない質問が来るたび、Y社の偉いさんから連絡があり、渋々レクチャーしているとか。

- オンロード、オフロード、さまざまなレースで2ストオイルを使ってきたと思います。もっとも良かったオイルについて教えてください。

-

私が使っていたオイルは、潤滑油メーカーがコースに合わせて、つくってきたオイル。

本当にすぐれたオイルは、タイムが圧倒的に速くなる。それこそ、Y社の担当者がおどろいて「一体、どうやったんですか?」と聞きに来るほどね。

だれでも乗れば一瞬で体感できるぐらい激変する。

そういうオイルを作っていたよ。混合・分離給油の両方に使えるオイルだった。

2スト車が生産終了になって、メーカーが製造をやめてしまったけどね。

- 現在は2ストオイルの銘柄も、20年前と比較して圧倒的に少なくなりました。市販オイルで、良いオイルを見つけるポイントはありますか?

-

むずかしいね。私たちが使っていたオイルと同性能のオイルは、市販ではまず手に入らないと思う。

・・・そんなわけで、「最強の2ストオイル」は幻になってしまいました。

ですが現状、わたしたち一般ユーザーが入手できる範囲で、良いオイルのポイントを教わりました。

以下を参考にしてください。

最新技術の2ストオイル

ごく一部をのぞいて、積極的に2ストオイルを開発するメリットが潤滑油メーカー側にないため、

「現在進行系で、アップデートされているオイルかどうか?」がポイントです。

バイクを長持ちさせることを目的とするなら、以下の中から合うオイルをお勧めします。

もし、私だったら「どのオイルをどういう基準で選ぶか?」という視点で挙げています。

モトクロス レースにおける2ストオイルの使い方

「キャブセッティングで詰め切れない部分を、2ストオイルでおぎなう」

たとえば、筆者が公道を走った時の話ですが、夏場の気温35℃以上での渋滞走行や、標高が高い場所を低速で走る時に、オイル燃焼のちがいによるアクセレーションの違いを実感しました。LEO120で実験したところ、カストロールでは、スロットル開け始めにもたつきます。

スロットルを開けて加速するまで、わずかにタイムラグがあるんですね。

ところがモトレックスのオイルだと、もたつきがなくて、瞬時に加速します。

2スト バイクのQ&A キャブセッティング、プラグ、レギュラー or ハイオク

モトレックス MOTOREX

モトレックス(スイス)は1917年設立、1974年からオートバイ用オイルを生産開始。

日本国内でも40年以上前から定評のあるメーカーです。

長年にわたりKTMとタッグを組んで開発をおこなってきました。

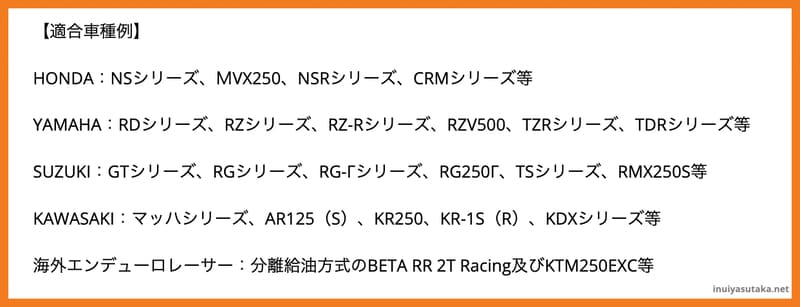

2024年現在も2ストロークエンジンの公道用バイクを販売するKTMや、ハスクバーナ(現在はKTM、ガスガス、とおなじくPierer Industrie AG傘下)の指定オイルメーカー。

・オンロード向け POWER SYNT 2T(100%化学合成油)

・オフロード向け CROSS POWER 2T(100%化学合成油)

・FORMULA 2T(部分合成油)

3種類あります。

POWER SYNT 2T

チャンバー交換やボアアップ車、高速道路などスポーツ走行メインの方向け。

高い潤滑性と清浄性を兼ね備えたLOWスモークオイル

・100%化学合成油でキャタライザーテスト済

・分離、混合併用可能。25:1~100:3で調整ください

・100%化学合成油

・用途:オートバイ用 2サイクル ガソリンエンジンオイル粘度指数 非公開/引火点98℃

公式 https://www.daytona.co.jp/products/series-S00728-genre

それにしても、令和の時代にインジェクションの2ストローク公道マシンを生産するKTM・ハスクバーナは熱いですね。

さきほどの元国際A級モトクロスレーサーいわく、1970年代の時点で4ストのほうが、タイム的に速いことはわかっていたそうです。

ただ2スト好きなライダーが少なくないため、メーカーも生産し続けたのだとか。

海外にも2ストフリークが多いので、KTM・ハスクバーナも生産し続けているのでしょう。

ほかにはBETA(ベータ)や、tmレーシングなどのイタリアメーカー、ガスガス(スペイン創業。現在はKTM傘下)が、現行モデルで公道走行可能な2ストを販売しています。

CROSS POWER 2T

ストップ・アンド・ゴー(アクセルオン・オフ)の多い市街地走行がメインの人向け。

100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイル

・分離、混合併用可能。推奨混合比は100:1までを実現

・100%化学合成油

・用途:オートバイ用 2サイクル ガソリンエンジンオイル粘度指数 非公開/引火点110℃

モトレックス デイトナ公式

FORMULA 2T

市街地走行メイン、スクーターのほか、1980年代以前の2ストなど基本設計の古いバイク向け。

鉱物油に化学合成油を配合し両方の長所を活かした部分合成油。

・分離給油式(混合使用も可能、推奨混合比25:1~50:1)

・部分合成油

・用途:オートバイ用 2サイクル ガソリンエンジンオイル粘度指数 非公開/引火点120℃

モトレックス デイトナ公式

エルフ elf

エルフはフランスの元国営石油会社。

のちに民営化され、現在はTotalEnergies社の主要ブランドとなっています。エルフは、モトレックスとならんで、むかしから定評のあるオイルブランドです。

かつては独自に製作したマシンで、二輪ロードレース世界選手権(2ストローク)に参戦していました。

またホンダ(HRC)とオイルを共同開発したり、ホンダ向けにレース用ガソリンを供給していました。

現在、4ストだと、カワサキの純正ハイグレードオイル「KAWASAKI Elf Vent Vert」冴速と、冴強を供給しています。

エルフの一般公道用(分離給油用)2ストオイルは2種類です。

MOTO2 TECH

オンロードでのスポーツ走行重視の方や、チャンバー交換している人向け。

ノーマル車両でストリートで使用する場合、(キャブセッティングにもよりますが)ある程度、高回転までエンジンを回して連続運転するシチュエーションに向いてると思います。

たとえば高速道路を走ったり、信号や渋滞がほとんどない環境で走る場合ですね。

このオイルにオススメの車両(メーカーサイトより)

ホンダ:NSR250R

スズキ:RGV250Γ

アプリリア:RS125

ジレラ:各モデル

・全化学合成油

・分離・混合両用

・JASO FD規格

・推奨混合比:50:1〜25:1

・粘度指数 非公開/引火点108℃

レーサーレプリカ、モトクロッサー、スクーター、高回転エンジン、高回転を多用するライディングにお奨め。化学合成油の採用と硬めの粘度設定により、優れた潤滑性と油膜形成を実現し、低温時のドライバビリティと耐摩耗性を強化。クリーンな燃焼特性によりデポジットの発生を抑制し、優れた潤滑性によりパワーロスを抑えます。

優れた化学合成油と添加剤の採用により、各規格のもっとも厳しい性能規格を余裕をもってクリアする最高水準の清浄性と摩耗防止性能を発揮。高油温の過酷な条件下においてもデポジットの発生を抑制。エンジン内をクリーンに保ち、各エンジンパーツを保護。

エルフ・ジャパン公式

始動性:

保護性能:

パワー:

※評価はメーカーサイトより。

MOTO2 OFF ROAD

市街地走行メインで、たまにツーリング・スポーツ走行する方向け。

ふだんストップ・アンド・ゴーの多い市街地を走っていて、たまに回して走りたい人にお勧め。社外オイルを使用したい方で、多くの方にフィットすると思います。

1980年代以前の、基本設計が古いエンジンにもいいと思います。

個人的には価格・性能・入手しやすさのバランスが良いオイルだと感じています。とくにキツい臭いもないし、比較的、煙も少なめだと思います。

筆者の使用頻度がもっとも多いオイルです。

このオイルにオススメの車両(メーカーサイトより)

ヤマハ:JOGシリーズ

カワサキ:マッハ・KHシリーズ(250/350/400/500/750)、KDX250SR/KDX200SR/KDX125SR

アプリリア:SR50 Purejet

・部分合成油

・分離・混合両用

・推奨混合比:50:1〜25:1

・JASO FD規格

・粘度指数 非公開/引火点120℃

50cc〜250cc、オンロード・オフロードを問わず、スクーターからスポーツバイクまで幅広く対応。化学合成油の添加と適正な粘度設定により、優れた潤滑性を発揮すると同時に、安定した油膜形成を実現。低温から高温時まで優れた耐摩耗性によりエンジンを保護。

各規格のもっとも厳しい性能規格をクリア。優れた清浄能力と燃焼特性により、スタート時の黒煙と排気ガス中の有毒物質を抑え、安定した出力を引き出します。

エルフ・ジャパン公式

始動性:

保護性能:

パワー:

※評価はメーカーサイトより。

以上、エルフかモトレックス、どちらかのメーカーを選んでおけば間違いないと思います。

売れている=良い製品とはかぎらない理由

ビジネスの世界では「マーケティング(宣伝)上手で売れているだけ」という事がよくあります。

少なくともエルフや、モトレックスに関しては、そういう心配がないと思います。

しかし大手メーカー、有名メーカーのオイルがすべて良いかというと、4ストオイルの記事にも書きましたが、ダメなオイルもあります。

レース用と市販オイルが別物だったり、昔は良かったけど、会社が買収されて今は名前だけ・・・とかですね。訴えられたら嫌なので具体名は書かないけど、いろいろあります。

(広告宣伝費、営業経費がかさむと当然、販売価格に反映されます)

ベルレイ BEL-RAY

ベルレイは、アメリカを本拠とするCalumet(カルメット)社が展開する潤滑油ブランド。

1919年に創業したカルメット社は潤滑油、溶剤、ワックス、パッケージ化および合成特殊製品、燃料および燃料関連製品の製造を専門とする上場企業。

Calumet社は宇宙航空、自動車、鉄鋼、鉱業、繊維産業向けの潤滑剤や、オートバイ、ATV、UTV、その他のパワースポーツ車両用の高性能潤滑剤などを製造していて、その一つがベルレイです。

またロイヤルパープル(2012年)など、ほかの潤滑油企業をいくつも買収しています。

ベルレイは全製品をアメリカ国内で製造していて、潜水艦の整備に使用されたり、北極の極寒や、砂漠の過酷な暑さと砂塵(さじん)に耐えたり、レースで優勝を目指したり、月旅行へ行ったそうです。

かつてはハスクバーナの指定オイル。

現在でも、海外製2スト オフロードマシンに乗るライダーの間で支持されているようです。

テストしてみたいオイルの一つです。

Bel-Ray Si-7

すべての 2 ストローク エンジンに最高レベルの保護を提供しながら、煙と炭素残留物を削減するように配合されています。Bel-Ray Si-7 は JASO FD および ISO-L-EGD 評価を満たしており、最高レベルの洗浄力を保証し、エンジンの性能を向上させ、より長く稼働させることができます。

・インジェクション/分離給油/混合(50:1まで)対応のクリーン燃焼合成エステル

・すべての 2 ストローク エンジンに高レベルの保護とパフォーマンスを提供します

・煙と炭素残留物を減らすように配合されています

・JASO FD規格粘度指数140/引火点106℃

ベルレイ アメリカ公式

Bel-Ray SL-2

Bel-Ray SL-2 半合成 2T エンジン オイルは、2 ストロークオートバイ エンジンに優れた性能を提供するオイルです。

排気煙を減らし、炭素堆積物の蓄積を防ぎ、エンジンの寿命が長くなり、パフォーマンスが向上します。JASO FD および ISO-L-EGD の評価に適合し、最高レベルの洗浄力を保証し、エンジンのパフォーマンスを向上させ、より長く稼働させます。・分離給油/混合対応

・摩耗保護によりエンジンの寿命が延びます

・JASO FD規格

粘度指数148/引火点106℃

ベルレイ アメリカ公式

MOTUL(モチュール)

モチュールはフランスに本社をおく潤滑油メーカー。

日本では古くからヨシムラが使用し、長くレースをスポンサードしてきたこともあって、2スト・4ストともに知名度は高め。

人によって、けっこう評価の分かれるメーカーだと思います。

510 2T

公道走行メインの方におすすめ。部分合成油。

すべての2ストロークバイク、トレイル、オフロードバイク、エンデューロ、モペット等高性能2ストロークエンジンを搭載し、高回転で走行します。

オイルインジェクターシステム/プレミックス、有鉛/無鉛ガソリン、バイオ燃料に適しています。

触媒コンバータに対応しています。その他の用途:スクーター、ATV等

粘度指数132/引火点144℃/JASO FD規格

モチュール公式

710 2T

イタリアのバイクメーカーBeta(ベータ)の推奨エンジンオイル。

Betaは、KTMやハスクバーナ、tm Racingとならんでトライアルや、エンデューロ ユーザーの間で知られるメーカーの一つです。

エステル配合100%化学合成油 JASO規格FD 分離・混合用

公道走行、競技用、レーサーレプリカ・オフロードスポーツなど。

800 2Tの油膜特性をそのままに、ガソリンとの混合性能を向上させ、分離給油型エンジンの為に開発された100%化学合成オイル。エステル配合により、燃焼時のスモークを抑え、デポジットの発生を最小限に抑えます。

粘度指数148/引火点154℃

モチュール公式

BARDAHL(バーダル)

アメリカのシアトルにある「バーダル・マニュファクチャリング・コーポレーション」は、創業1939年、80年以上の歴史を持つ潤滑油会社。

MotoGPで6度の世界タイトルを獲得したバレンティーノ・ロッシがチームオーナーを務め、MotoGP参戦中の「ムーニーVR46レーシングチーム」のスポンサーとなっています。

日本だと、自動車で使っている人が多い印象です。

ご紹介するオイルは、イタリアのバイクメーカー tm Racing(ティーエム・レーシング)の指定オイル。

tm Racingは4スト・2ストで「速さ」を徹底追求したオフロードマシンをつくることで知られています。

熟練工が1台ずつ車体を組んでいて、使用されるパーツのほとんどが自社製(リアサスも)だそうです。

車だと、よくフェラーリに例えられます。

高額ですが、一般の人が購入できるセミワークスマシンといえます。

「モタード」が日本で知られるようになった1999年ごろ、ハスクバーナ、ベルティマーティー、フサベル、VORなどと一緒にバイク雑誌で紹介されていました。

FIMスーパーモト世界選手権でも上位を占めています。

テスト候補のオイルのひとつ。

2ストエンジンを搭載した自動車 ジムニー(SJ30)に使用されている方もいるようです。

KTS COMPETITIONの特徴

100%化学合成油/JASO規格FD/分離・混合用

・最新型ポーラーアトラクション被膜が、金属表面の凹凸に500℃以上の高熱でも変質しない皮膜を形成。通常のエンジンオイルではカバーしきれないドライスタート、高負荷時でも摩耗を極限まで抑制。

・最新型ポーラーアトラクション被膜は20,000km以上効果が持続し、エンジン内の摩擦部分をコーティング。ピストンの動きをスムーズにします。

・一般的な潤滑剤に使用される成分はほとんどが固形物のため、沈殿や目詰まりなどトラブルの原因になるものがあります。最新型ポーラーアトラクション被膜は、完全な液体成分で電気的に分子レベルで吸着するためトラブルの原因にはなりません。

・エステル、オクタン価向上剤「BARDAHL Octane Booster(バーダル オクタン ブースター)」を配合し、 エンジンのパワーと性能を向上させます。

高回転を多用したり、スクーターや、スノーモービル用としても使用できます。

KTS COMPETITION 引火点95℃

https://www.bardahl.nl/assets/uploads/2018/01/KTS-Competition.pdf

ブレインズ BRAINS

ブレインズブランドを展開するアッド ブレインズ ジャパン株式会社は、ワコーズ(和光ケミカル)の元社員が2007年に設立した潤滑油会社。

・KTMの現行2ストローク(250/300EXC TPIなど)インジェクション分離給油モデル

・キャブレターの国産クラシック スーパースポーツモデル

に対応すべく開発されたオイルがB2 SPORTSです。一部のエンデューロレーサーの間で好評のようです。

BRAINS B2 SPORTS【B2S】は、競技用でありながら最新の分離給油システムを搭載したエンジンをターゲットに開発した分離給油用2サイクル エンジンオイルです。

2サイクルエンジンオイルを機械的に吐出混合させる分離給油システムでは、燃料との高い混合性能を有していなけれ ばなりませんが、競技用オイルが要求する耐焼付き性能とはトレードオフの関係にあり、【B2S】はその性能を高い次元でクリアして製品化して います。

特に高回転における耐焼き付き性及び耐摩耗性を重視して製品化しており、フューエルインジェクション搭載の分離給油型エンデュー ロレーサーや、クラシカルな国産スーパースポーツにも使用可能です。

清浄性はJASO:FDレベルをクリアしており、燃焼室やエキゾーストへの カーボン付着を最小限に抑えます。(本製品はJASO取得申請はしておりません)

粘度指数140/引火点104℃

アッド ブレインズ ジャパン公式

Moty’s(モティーズ)

OEMをやっている東京都 株式会社トライボジャパンの潤滑油ブランド。

ここ数年、四輪・二輪レースを中心にSNSで目にするようになりました。

M171

テスト候補のオイルの一つです。

一般走行用に開発されたMoty’sのスタンダード2ストロークエンジンオイルです。

高い混和性と燃焼性能があり、排気煙を最小限に抑え燃焼室をクリーンに保ちます。粘度指数175/引火点 非公開

トライボジャパン公式

M181/M182

これらの製品は、ミニバイク・モトクロス・エンデューロ・水上バイク及びチューンドエンジン搭載ロードレース等、高温・高負荷条件下においてエンジン性能を最大限発揮すべく開発された製品で生分解性を有する低粘度タイプとしてM181、高粘度タイプとしてM182 ( 生分解性ではない ) のラインナップとなります。

M181 粘度指数158/引火点 非公開

M182 粘度指数143/引火点 非公開

トライボジャパン公式

ニッチなオイル

ちょっとユニークなオイルを紹介。

「ニッチ」はマーケティング用語で、よく「すき間」と解説されます。正確には「消費者がまだ満たされていない欲求を満たすもの」をニッチといいます。

(例:ニッチ市場、ニッチ商品など)

A.S.H(アッシュオイル)

株式会社ジェイシーディプロダクツが開発・製造をおこなっているオイルブランド。

市街地走行やツーリングなど、公道走行メインのライダー向け。分離給油用。

煙を抑えつつ、潤滑性能を備えた製品

鉱物油+ポリブデンを使用した部分化学合成油です。分子量の極端に大きくないポリブデンを多く使用することにより、安定した油膜とスモークレスの性能のバランスの良い2サイクル専用オイルです。

ジェイシーディプロダクツ公式

AMSOIL(アムズオイル)

AMSOILは、1972年にアメリカで創業した家族経営の潤滑油メーカー。

「ピストンリングと排気パワーバルブの固着を防止」というユニークなコンセプトでつくられたオイルが、インターセプターです。

もし、宣伝どおりの性能なら、上記の排気バルブを持つバイクにはいいかもしれません。

一応、アメリカの公式サイトにスノーモービル エンジンのテスト結果が掲載されていますが、走行距離が2,602kmと短いこともあり、バイクへの使用については未知数。

ちなみに、公式サイトに掲載されているレビュー(英語)はほぼ、スノーモービルへの使用。

バイクに使用する上で、参考になるレビューは見当たりませんでした。

世界GP 250ccクラスの元メカニックお気に入りのオイルということで、日本の一部の2ストユーザーの間ではコアなファンがいるようです。

主な特徴

・JASO FDオイルが指定されているすべての2ストローク スノーモービル、オートバイ、ATV、PWC で使用可能

・ピストンリングと排気パワーバルブの固着を防止

・キャブレター、インジェクション車に対応

・摩耗から保護します

・煙や臭いが少ない

・プラグの汚れ防止に役立ちます

粘度指数172/引火点102℃

(以上、アメリカ公式サイトにて確認)

純正オイル ストリート走行・スクーター向け

サービスマニュアルで確認できたものは、車種名を掲載しています。

各社、値上がりが著しいため、バイクメーカー純正以外のオイルを検討する人が増えている印象です。

ヤマハ オートルーブ スーパー

スクーターはもちろん、ミッション車にもお勧め。

筆者はRZV500Rで使用。真夏の高速道路で、10,000rpm以上で連続走行しましたが問題なし。

(人間は手が痺れました…)

市街地走行メインの方や、250cc以上のマシンにおすすめ。

ホンダ SUPER FINE(ウルトラスーパーファイン)

Dioなどスクーターや、125cc以下のミッション車で、あまり回さない人に最適。

筆者はリミッターカット済み・ノーマルチャンバーのNS-1(新車からチャンバーを交換するまで)に入れてました。

バイクに不具合がない前提でいうと、真夏にアクセル全開で連続走行し続けても焼き付かず。

(のちに分解してシリンダーをチェックしましたが問題なし)

ホンダ 2 SUPER(ウルトラ2スーパー)

Dio、MBX50、CRM50/80、NSR50/80、NS-1、NS400R、NSR250R指定オイル。

公式サイトに表記はないが、部分合成油(半合成油)と思われる。

サーキット、高速道路メインの人以外はGR2より、こっちのほうがいいかもしれません。(理由は後述)

スズキ CCISオイルスーパー

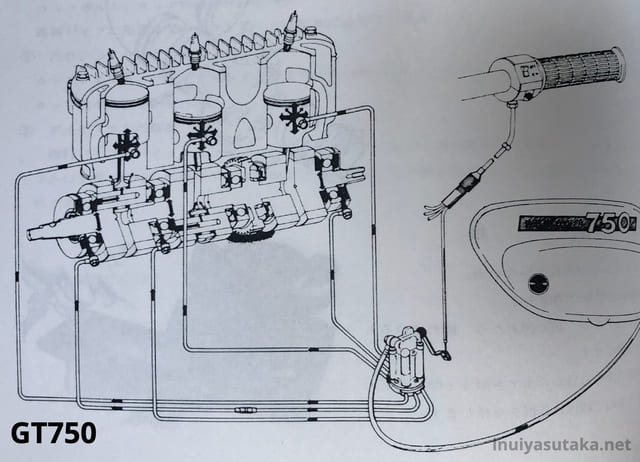

昭和シェル石油(現RSエナジー株式会社)製。RGV250Γ、GT750指定オイル。

市街地走行がメインの場合や、回して乗らない人はアプリリアRS250にもお勧めです。

2サイクル特有の臭いや排気煙を抑えた、スモークレスタイプ。すぐれた清浄でエンジンの内部をクリーンに保ち、快適な走りを約束します。

スズキ公式

ツーリングメイン、たまにスポーツ走行の方向け

ツーリングや峠、高速道路での使用など、スポーツ志向なグレードのオイルです。

公道で頻繁にエンジンを回せない250cc以上のバイク、もしくはチャンバー交換など、ライトチューンした125cc以下のバイクにおすすめ。

ヤマハ オートルーブ スーパーRS

公式サイトによれば化学合成油。100%とは書かれていないため部分合成油(半合成油)と思われます。

ホンダ GR2(ウルトラGR2)

NSR250R、NS400Rの純正指定オイル。

ホンダ公式サイトに表記はないが、部分合成油(半合成油)と思われます。

エルフのMOTO2 TECH(100%化学合成油)、モトレックス CROSS POWER 2Tと比較した場合、始動性・トルク感は劣ります。(※リニューアル前の製品)

※2025年4月、ホンダオイルのパッケージデザインがリニューアルされました。

GR2は旧製品がJASO規格 FCだったのに対し、リニューアル後はFD規格になっています。中身も刷新されたのかもしれませんね。

エルフ、モトレックスと比較すると、燃えにくい印象。始動性が劣るのもその影響か?(※旧製品)

スズキ CCISオイルスーパー TYPE02

JX日鉱日石エネルギー(現ENEOS株式会社)製オイル。

オーバーサイズピストンを組んだGT750で使用。RGV250Γ指定オイル。

2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。

スズキ公式

2ストオイルQ&A

400から500以上のオイルテストを手がける2ストのエキスパートに教わった内容や、よくある疑問の検証結果をシェアします。

- オイルが焼けた時の匂いとオイル性能は関係ありますか?

-

昔はストロベリーなど、匂いを売りにしたエンジンオイルが、ホームセンターなどで販売されていました。(現在もあるかもしれません)

植物油(ひまし油)など、もともと甘い香りがするものを除けば、意図的に匂いが付けられているオイルは香料が入っている、と言うことになります。

性能を追求した場合、余計なものですね。

- 煙の量とオイルの良し悪しは関係しますか?

-

バイクごとに設定されたオイルポンプの吐出量が違うため、煙の多い・少ないだけでエンジンオイルの性能を評価できない。

花火の煙幕みたいに、黄色くしたり、赤色にしたり・・・という話を過去、オイルメーカーの開発担当に提案したけど、煙に色をつけるのはメーカーが難色を示していた。

エンジン不調が原因の場合も

ある程度、走行距離を走っていたり、なんらかの理由でエンジンのダメージが大きい場合、圧縮不良によって燃焼温度が低下し、白煙が増えているケースがあります。

チャンバー内部にエンジンオイルが溜まっていた、という事例もありました。

使用するエンジンオイルで、オイル消費量は変わる?

「XXXのオイルは、オイル消費が早い」とか、よくレビューで見かけますよね。

実際のところ、どうなのか?

結論からいうと、そう変わりません。

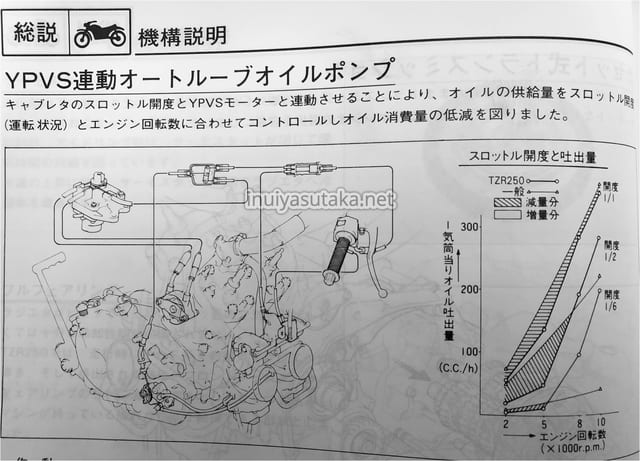

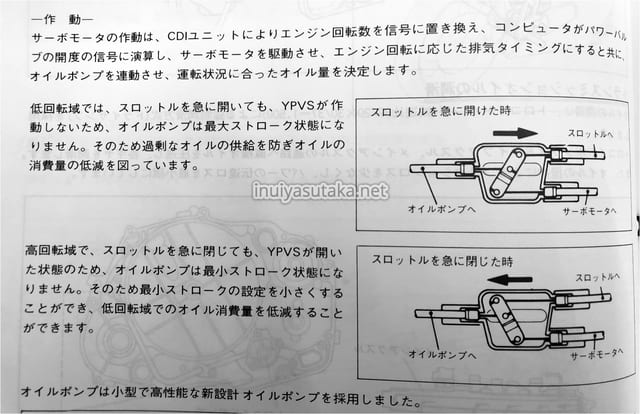

分離給油の2ストロークエンジンは、エンジン回転数やスロットル開度(TPS=スロットルポジションセンサー)によって、ポンプのオイル供給量が制御されているからです。

さかのぼると、1989年発売のTZR250(3MA/キャブ車)のサービスマニュアルに解説が載っていました。

2ストのインジェクション車(KTMやハスクバーナなど現行車)同様、エンジン回転数とスロットル開度を、ECUが読み取って、オイルの吐出量を調整してくれます。

ECUとは

エンジンの運転制御を電気的に制御するマイクロコントローラー(マイコン)。

ほかにも、エンジンコンピューター/エンジン・コントロール・ユニット/エレクトロニックコントロールユニットとも呼ばれる。

ただし、ECUも使っているオイルの粘度までは検知できないと思います。

ですので、もし「オイルで消費量が変わった」という場合、

・オイル特性のちがいによるスロットル開度のちがい

・常用するエンジン回転数の変化

が大きな要因と言えるのではないでしょうか。

もちろん走るシチュエーションや、エンジンなどのコンディション、気温など環境面のちがいも影響します。

わかりやすくいうと・・・

ホームセンターオイルの場合:「あまり回すと心配だから、抑えめで走ろう」→エンジン回転数は低め、アクセルもそれほど開けない→オイル消費が遅い

いいオイルの場合:ガンガン回す→エンジン回転数高め、アクセル開け気味→オイル消費が早い

こんなイメージです。

(実際に筆者が走行して、上記のように感じました)

ちなみに使用するオイル粘度が異なる場合、オイルポンプで送られるオイル量が変わった結果、消費量が変わることはあるかもしれません。

ただ、分離給油用のオイル同士を比較した場合、粘度による差はごくわずかだと考えられるため、粘度がどの程度、オイル消費に影響するかは不明です。

2ストエンジンの寿命

排気量とエンジン寿命の関係

一般的には小排気量ほど、高い回転数で走るため、エンジンへの負担は大きいです。

50cc→125cc→250cc→500cc→750cc

排気量が大きくなるにつれて、エンジン寿命は長くなる傾向にあります。

たとえば原付で60km/h出す場合、けっこう頑張らないといけませんが、250ccだとそんなにエンジンを回さなくても60km/h出せますね。

おなじ60km/hの速度でも、排気量でエンジンへの負担が違ってくるわけです。

走行距離

1,080基以上のエンジンをオーバーホールしている「エンジンオーバーホール専門店 有限会社ガレージ湘南」の代表 日向社長いわく、(統計的に見て)2スト250ccのエンジン寿命は20,000kmほどだそうです。

実際、走行距離20,000kmに満たない2ストのエンジン修理現場を、筆者はいくつも目撃しています。

もちろん「20,000kmを超えたらすぐ壊れる」というわけではありません。

筆者が乗っているLEO120は、オーバーホールなしで47,000kmを超えていますからね。

(壊さないよう、工夫して乗っていますが)

ですが、一般的に「もともと2ストエンジンはオーバーホールなしで5万キロ、10万キロ持つように作られていない」という話です。

扱い方によっては20,000km未満でも焼き付くことがありますし、40,000km、50,000kmで走れていることもあります。

ただ、「動く」からといって「エンジン快調」とは限らないです。

2ストに限らず、素人から見て快調に思えても(気がついていないだけで)、プロから見ると「ヤバいでしょ」という事がよくあります。

Q.2ストロークエンジンの寿命はどれくらいですか?

A.公道走行の場合、走行距離20,000kmごとが目安です。

たとえばNSR250Rだと、(エンジンオーバーホールなしで)20,000km以上走っているバイクで、完調なエンジンを見たことがないです。

NSR250Rにかぎらず、使用環境によって差はありますし、20,000kmを超えたからといって、すぐ走行不能になるわけではありません。

たとえば人間で言うと、病気じゃないから、生きてるから「健康的で元気」とはかぎらないですね。

それと同じで「動いている」「壊れていない」ことと、エンジンの状態が良いという事はまったく別の話です。「動けばいい」というレベルなら、20,000kmを超えても走ることは可能です。

ただ、エンジン以外にキャブレターや、オイルポンプなども劣化が進みます。

エンジン焼き付きのリスクを考えると、20,000kmごとが目安というわけです。

https://garage-shonan.wixsite.com/info/2stengineoverhaul

TZ250、RS250など2ストロークレーサー全盛の時代は、走行ごとにエンジンを分解したり、ピストンリング交換が当たり前の時代でした。

(混合仕様で植物油を使っていたため、エンジン内を清掃しなければならないという理由もあります)

公道マシンの場合、そこまでシビアにしなくても走れますが、過信は禁物です。

ガソリンタンクにオイルは逆効果

「万一の時の保険のため」などと、ガソリンタンク内にエンジンオイルを入れると逆効果。

分離給油の場合、トラブルを誘発することになります。

必要以上のオイルが燃焼することで、ピストンにカーボンが蓄積しやすくなるからです。

「素人にありがちで、余計な事をして、エンジンを壊してしまう」

2ストのエキスパートがおっしゃってました。

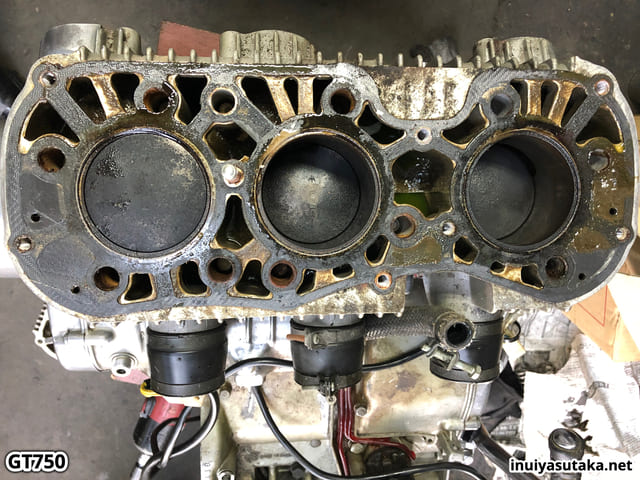

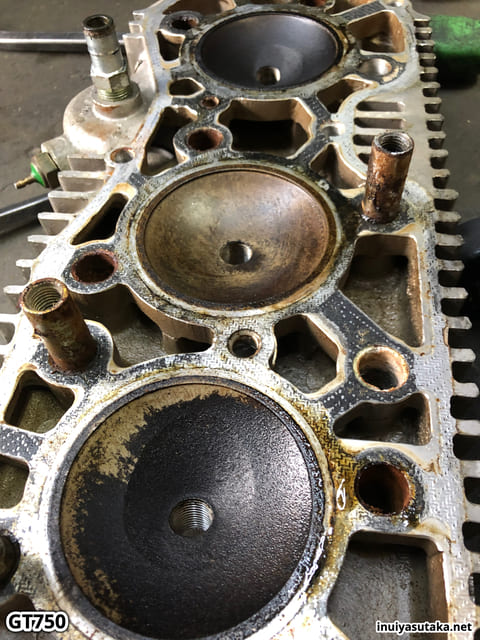

カーボンが溜まった2ストのシリンダー

走行距離14,800km

分離給油のまま、混合ガソリンが使用されていたGT750のエンジン。

チャンバーの中にもエンジンオイルが溜まっていて、始動すると、おびただしい量の白煙を吹いていた。

(まともに走行できない状態)

煙の量は、火事とまちがえられて通報されそうなレベル。

オイルポンプでよくあるトラブル

4スト同様、2ストもオイルポンプにまつわるエンジントラブルがあります。

1つはオイルポンプの故障。これは経年劣化のため、仕方ない部分もあります。

もう一つは、自分でオイルポンプを調整して、壊してしまうケース。

オイル吐出量はなんらかの意図があってメーカーが設定しているため、やみくもに触らないほうがいいです。

即、エンジン焼き付き(故障)につながります。

よかれと思ってオイルポンプを自分で交換し、取り付けやエア抜きをミスして、焼き付くこともあります。

オイルポンプトラブル事例1

カワサキ KH400

空冷2ストローク ピストンバルブ並列3気筒。生産:1975年-1982年

前の所有者がオイルポンプを分解して、壊れたのを隠したまま、販売した痕跡があった。

オイルポンプが入手困難なためエンジンオーバーホールして、混合仕様に変更。

オイルポンプトラブル事例2

スズキ GT750

水冷2ストローク ピストンバルブ並列3気筒。生産:1971年-1977年

エンジンオイルの潤滑不良で、2番シリンダーが焼き付いたGT750。ピストンが割れていた。

過去にエンジンを開けた形跡があり、正しくオイルポンプが取り付けられていなかったようだ。

NSR250RとTZR50

少しだけ告知。

NSR250R MC18/MC16用、TZR50/TZR50R用のリアサスペンションを新発売しました。

探していた方や、リアサスがフニャフニャで困っている方はぜひ、チェックしてみてください

2ストに最適な添加剤は?

私自身がテストして良いと感じているのは、昔から定評のある金属表面改質剤スーパーゾイルです。

クランクシャフトの振動が大きいLEOに使用すると、かなり静粛になりました。

こちらの記事でくわしく解説しています。