ブレーキが引きずっていたので、ブレーキをオーバーホールしました。

その様子をくわしく解説します。

軽微な引きずりだとわかりにくいですが、バイクを押して歩くと、かなり重いです。

筆者は修理に持ち込まれるバイクを100台以上見ていますが、古いバイクほど、かなりの割合でブレーキが固着していたり、引きずっています。

よくあるケース

・もらったり、中古で購入したバイクで、気づかないまま乗っている

・パワーのあるバイクで押して歩かないため、気がつかない(とくに中型〜大型バイク)

エンジンよりブレーキを優先すべき2つの理由

1,エンジン不調による事故より、ブレーキが引き金となる事故のほうが多い

バイク事故の内訳を見ていると「カーブで曲がりきれなかった」という理由が少なくありません。

事実、筆者がツーリングで行くスポットでも、死亡事故を含む事故が毎年、発生しています。場所によっては毎月、1台以上、バイク事故が発生する場所もあります。

曲がりきれない理由は、ブレーキの整備不良だけではなく、ライダーの判断ミスや、運転技術もあるでしょう。

いっぽうで、(公道で)「エンジンの調子が悪くて事故った」という話は耳にした事がありません。状況にもよりますが、エンジンの調子が悪くても最悪、止まるだけです。

ところがブレーキが利かないと、ふだんの走行はもちろん、緊急時に命の危険にさらされます。

2,エンジンの調子が良くなると事故る確率が高くなる

エンジンをオーバーホールしたり、キャブセッティングなどでエンジンの調子が良くなると、ライダーの心理として、ついスピードを出してしまいがちです。

すると今まで以上にブレーキの利きや、正確なブレーキ操作が重要になってきます。

実際、「エンジンの調子が良くなった途端、事故った」というケースを筆者はいくつも見ています。

ブレーキメンテナンスの効果

・ブレーキの引きずりや、キャリパーの固着が解消されて、バイクの押し引きが軽くなる

・フロントブレーキ引きずりによる、スロットルを開けて加速する時のもたつきがなくなり、スッと加速してくれるようになる

・ブレーキの利きが向上して、ブレーキがコントロールしやすくなる

中古で入手したバイクの場合、ブレーキ回りはとくに確認しておいた方がいいでしょう。

小排気量は非力な分、ブレーキの引きずりや、ドライブチェーンなどのコンディションが顕著に走りに影響します。

作業前にだいじなこと

いざブレーキに手をつけてしまうと、終わるまでバイクに乗れません。

作業の途中で部品が足りなかったり、必要なものを買い忘れた場合、人によっては交通手段がなくなります。

まずは自分のバイクをよく観察して、必要な部品や道具をチェックしたほうが無難です。

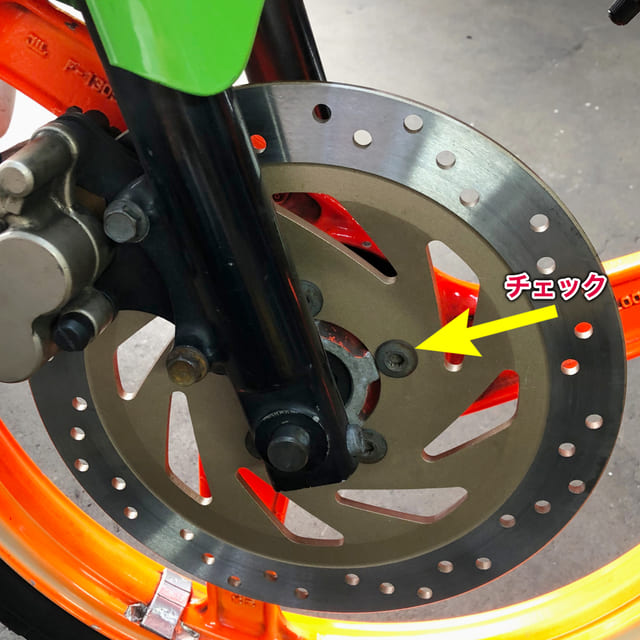

ディスクローターをとめるボルトが緩んでいることもある。もし緩んでいたら、規定トルクで締めておきましょう。(力まかせに締めるのはNG)

事前の確認

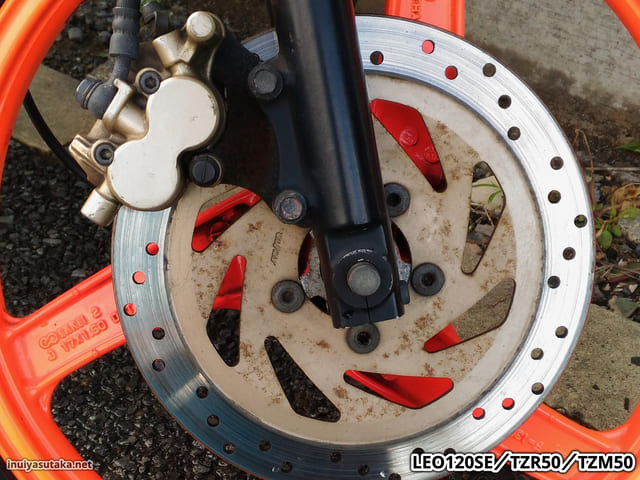

Fタイヤ、Rタイヤを手で回してみると、ホイールの回転が重い。

ホイルベアリングにガタがある様子はなかったので、やはりブレーキが固着しているようだ。

LEO120は、NINJA250R/TZR50R/NSR50/Ninja250 SL/エイプ100/NSF100などと共通の汎用 片押し2ポットキャリパー。

キャリパーピストンに錆が発生したり、シールが劣化していると、ピストンが固着したり、動きが悪くなってしまう。

パッドとディスクの摩耗

パッドの残量(ディスクブレーキとの当たり面)がほとんど残っていない状態。

ブレーキパッドはギリギリまで使わず、早めの交換を心がけたほうがいいです。使用限界を超えると、ブレーキの利きが悪くなるだけではなく、パッドが直接ディスクに当たって傷が入ります。

もし、ディスクに深い傷が入ってしまうと、ディスクごと交換になります。

(修理代が高くつく)

古くなったパッドは残量があってまだ使えそうでも、鉄板部分(パッドの背中)と当たり面(ディスクへの接地面側)が剥離することがあります。

旧車を購入したり、もらった場合は注意したほうがいいでしょう。

過走行車や、ブレーキを引きずっている場合、ディスクローターが摩耗していることもあります。ディスクの厚みが使用限度に達していないかどうか、確認してましょう。

取り外したディスクローター。フロントもかなり摩耗しているが、ブレーキを引きずっていたリアはそれ以上に減っている。(ディスク面の外側・内側の段差が大きい)

安物のブレーキディスクローター

ディスクローターを交換する場合、中華製など安価な製品は避けた方が無難。走行中にハンドルが取られたり、熱によって歪んだりするからだ。ブレーキは命に関わる重要部品だけに、設計・素材・加工・完成後の検査など、しっかりした製品を選ぶほうがいいと思う。

ブレーキメンテナンスでよくある事例

ブレーキフルード交換だけなら、そう難しい作業ではありません。

旧車の場合、第一関門はマスターシリンダーをとめているネジ。

3年前にレオに乗った時もそうでしたが、サビだらけですっかりネジが固着していました。ドライバーでネジを緩めようとすると、ねじ山がボロボロになってしまいました。

インパクトドライバー(電動工具)で開けるのがもっとも確実です。無ければ、ネジザウルスや、ラスペネなどを駆使して開けます。

錆びたネジの固着や、ネジ山のつぶれは旧車あるある。マスターシリンダーのガスケットゴムが膨張している場合、要交換です。

長期間、交換されていなかったブレーキフルード。

レオのブレーキフルードも「コーラ」みたいな茶色でした。新しいフルードに交換です。

劣化したフルードは、ひどくなるとゲル状(または結晶)になって、マスターシリンダーとブレーキホースの経路を塞いでしまうこともある。簡単には取り除けないので厄介です。

樹脂製のマスターカップは経年劣化で割れたり、ブレーキフルードの量をチェックする窓からフルードが漏れることもある。あまり状態が悪ければ、交換を検討したほうがいい。

ブレーキキャリパー固着の原因

メーカー純正のキャリパーピストン(真鍮製)は錆びやすいです。

メンテナンスを怠ると、サビが発生して、ピストンが戻らなくなったり、2つあるピストンのうち、1つだけ固着する(片利きする)ことがあります。

同じ純正キャリパーでも、ピストンがステンレス製やアルマイト処理されたものはほぼ、錆びないため固着しにくいです。

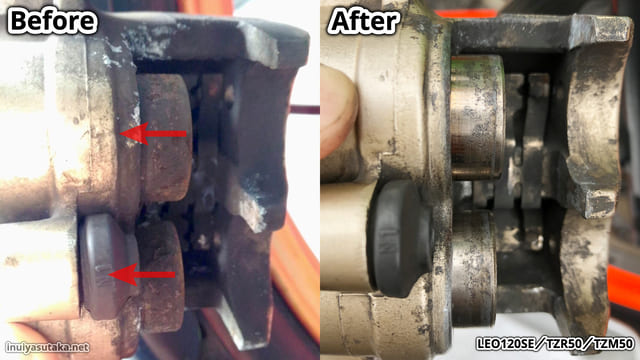

ビフォーはブレーキパッドを外した状態。キャリパーピストンがサビだらけ。

本来ならブレーキレバーを離すと、キャリパーピストンが赤い矢印の方向に動きます。

ところがご覧のようにピストンがサビたり、中のシールが劣化すると、ピストンが戻らなくなって、ブレーキを引きずったり、ピストンが固着したりします。

アフターは、ブラシで研磨したあとのピストン。(くわしくは後ほど)

完全にキャリパーピストンが固着して、まったく動かない場合はどうすればいい?

キャリパー内にブレーキフルードが残っているなら、写真のようにパッドを取り外した状態で、ブレーキレバーを操作し、ピストンを押し出します。

押し出すと、マスターシリンダー内のフルードが減るため、少なければ足します。後述していますが、操作し続けると、押し出されたピストンがキャリパーから外れます。

社外キャリパーとの比較

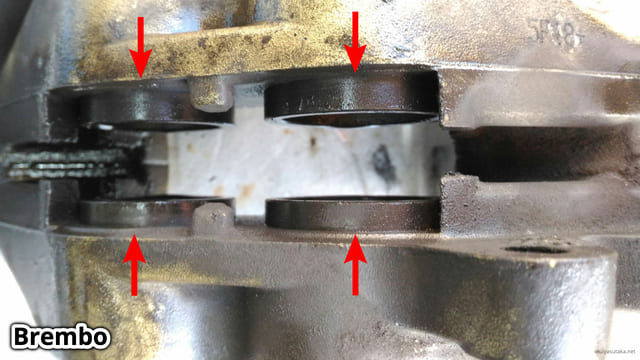

ブレンボ4ポットキャリパーと比較してみましょう。

筆者のCB150Tで使用していたブレンボ製4ポットキャリパー。写真は上から見た状態です。

同型のキャリパー

ブレンボ製のキャリパーピストンはアルミ製。アルマイト処理されているため、さびたり、固着することはありませんでした。(5年間使用。パッド交換、フルード交換以外ほぼノーメンテ)

手でピストンを押すと、スッと入ってくほど、動きはスムーズなまま。

ブレンボにかぎらず、これが本来のキャリパーピストンの動きです。

ブレーキキャリパー分解

FRANDO製レース用6POTキャリパー。基本的な構造は、純正キャリパーと大きく変わりません。

基本的に純正キャリパーや、低価格なブレンボキャリパーは鋳造製。鍛造製は剛性に優れる、といわれている。

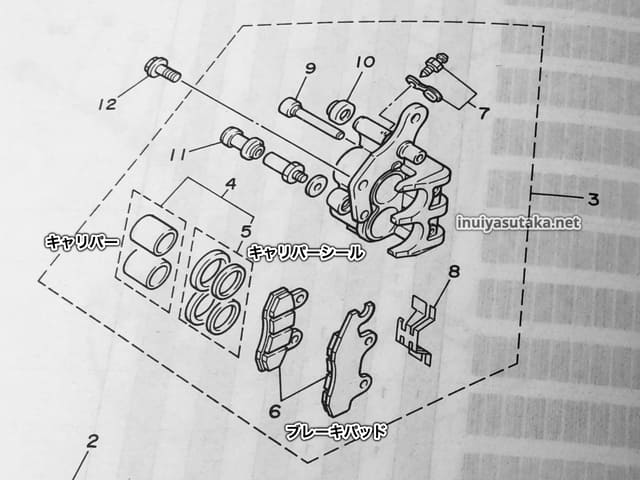

キャリパーのくぼみにシールが入っていて、シールの中にピストンがハマっています。その状態で、ピストンがブレーキパッドを押し出しているわけです。

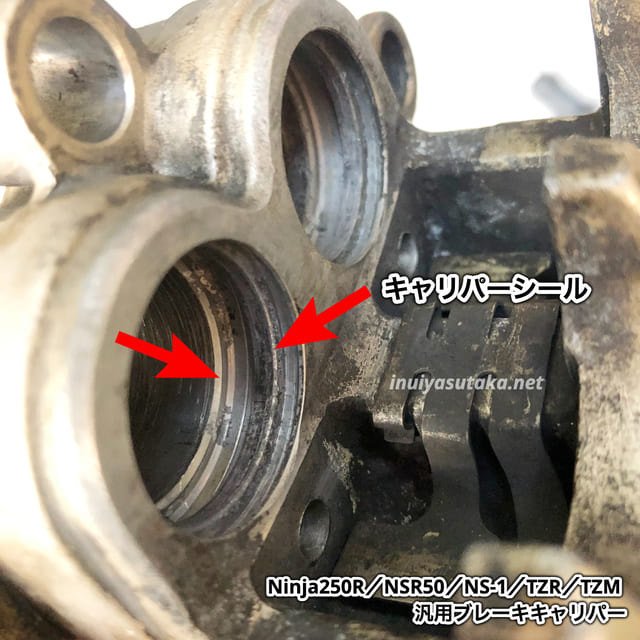

今回の汎用ブレーキキャリパー。後日、シール交換のため、ピストンを取り外して、オーバーホールしました。

錆などでシールを傷つけたり、キャリパーピストンに凹ができる(錆を落とすために磨きすぎる)と、ブレーキフルードが漏れてきます。

この原理は、フロントフォークと同じです。

(レーシングキャリパーのシールは経年劣化で破れています)

余談ですが、レース用キャリパーは超軽量。6つピストンがあるにも関わらず、LEOの2POTキャリパーよりずっと軽かったです。

キャリパーシール交換

ここからは中級編

後日、キャリパーが押し戻せなくなったため急遽、シール交換をおこないました。

赤い矢印の箇所(溝)にシールが入ってます。20年以上、経過したシールはすっかり膨張。

シールの溝には、結晶になったブレーキフルードがこびり付いていました。まずは結晶をきれいに取り除きます。

結晶が残っていると、溝にシールを入れた際、収まらなくて飛び出してしまいます。

キャリパーピストンは、可能なかぎり錆を落とします。その後、新しいシールを入れます。

次に、ピストンの表面に新しいブレーキフルード(または後述のシリコングリス or ラバーグリス)を塗布して、キャリパーに取り付けます。

ブレーキパッドを元どおりに取り付けた後、ブレーキホースのエア抜きをおこないます。

シール交換したら、どうなるか?

まるで別物になりました。

シール交換を含め、オーバーホール&パッド交換したフロントブレーキは、とにかく良く利く。

10段階で例えると

ほぼ、固着している時:1

その場しのぎのメンテナンス後:3

オーバーホール後:10

これぐらいの差があると実感しています。

あとでリアで使おうと思って購入したSBSのパッド。価格の割にしっかり利きます。

SBS(デンマーク。輸入販売店はキタコ)は、レースでも定評のあるメーカーです。

ピストンがまったく動かない場合はどうすれば?

かなり重傷なので、ショップに依頼したほうが無難です。エアーコンプレッサーでピストンを押し出すなど、なんらかの方法で対応してくれると思います。

キャリパーの状態によりますが、失敗するリスクをおかして、わざわざ自分で道具をそろえるより賢明だと思います。

シールとピストンキャリパーの互換性

冒頭でお伝えしたとおり汎用キャリパーのため、キャリパーが共通なら部品も共通だと推定できます。

LEO120 SEはタイカワサキ製のため、部品番号は不明。カワサキの純正部品に車種の掲載がないため、ヤマハの純正パーツを使用しました。

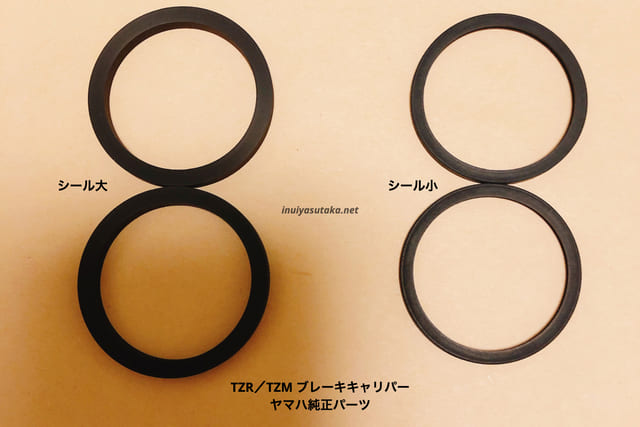

1つのピストンに対し、2種類のシール(5番)がある。ヤマハ車の場合、TZR/TZR50R/TZMのフロントは部品共通。

メーカーによる注文単位のちがい

ご覧のとおり、ヤマハはシール4つセット、ピストンも2つセット販売になっています。

カワサキ(Ninja250Rなど)は1つずつ注文できるようですが、割高です。現実的には、シール1つとか、ピストンを1つだけ交換するということは考えられないですね。

キャリパー1個分

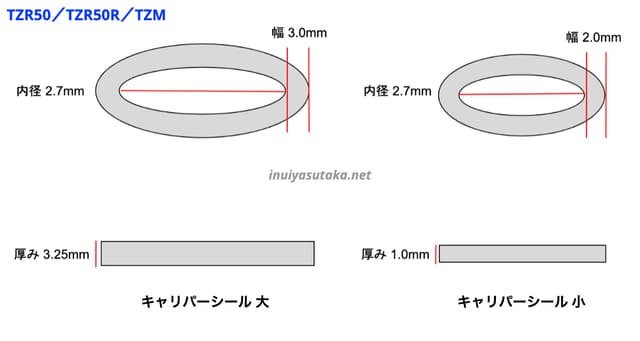

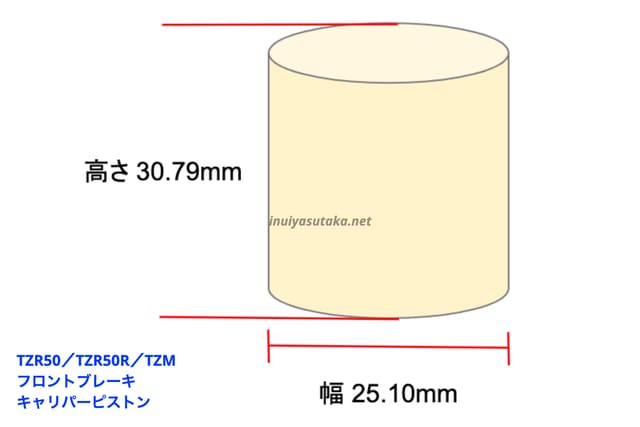

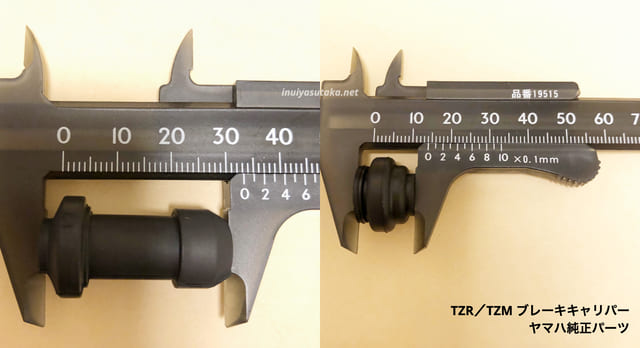

キャリパーシールとピストンの寸法

筆者が計測したおおよその寸法をシェアします。

NS-1やNSR50、エイプ100などホンダ車、Ninja250R/Z250で使用を検討される方は参考にしてください。

ヤマハ純正 キャリパーシールの寸法

LEO120SEのキャリパーピストンの寸法

ピストンのサイズは2つとも同じ。

ヤマハ純正 パーツ

上記のゴムパーツの他、ブレーキホースと、キャリパーをつなぐワッシャー(2個)も、ヤマハ純正パーツがLEO120SEに使用できました。

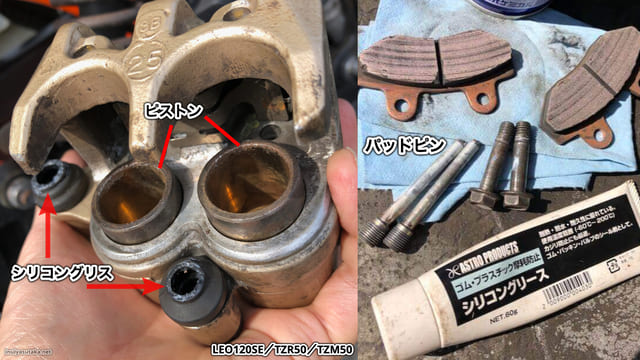

キャリパーのメンテナンス

今回はワイヤーブラシを使ってピストンのサビを取り除きました。

ついでにスライドピン(パッドピン)のサビ取りと、グリスアップも。

ブレーキパッドの裏側、パッドピンや、キャリパーを止めるボルトにシリコングリスを塗布。

あと、固着させたくない箇所にシリコングリスを使用します。

※ラバーグリスでも可

ブレーキフルードに混ざると変質する可能性がある

おなじシリコングリスでも、製品によって使用して良い箇所・ダメな箇所があります。またブレーキパッドとディスクが当たる面に、シリコングリスが付かないよう注意しましょう。

一度サビが発生すると、またサビやすくなります。

LEOもキャリパーの片側が固着して、ブレーキの利きが甘くなることがあります。

このような場合、できればピストンやシールを新品に交換した方がいいです。

せめてもの対応として、サビを取り除いたキャリパーピストンをパーツクリーナーできれいに清掃し、ブレーキフルードを少量、塗ってからピストンの揉み出し作業をおこないました。

(ピストンを押し戻したり、360℃回転させる)

手で押してスッと入るほど柔らかくはなりませんでしたが、当初に比べれば、ピストンの動きがスムーズになりました。

ここまでの話を簡単にまとめると、ブレーキの利きはフルードやキャリパーピストン、ブレーキホースやパッド、ディスク。

キャリパーの戻りは、キャリパー内部の状態や、シールの状態によって決まります。

キャリパーピストンを磨く3つのポイント

錆の程度によりますがLEOの場合、錆だらけだったので、ブラシとコンパウンドを駆使しました。

錆が無い場合や、ごく軽い錆なら歯ブラシなど、ナイロンブラシを使います。

1,ピストンを押し出し、しんちゅうブラシで錆を取り除く(錆の凸を取り除くイメージ)

2,ピカール(研磨剤)など、やや粗めの研磨剤をボンスターに付けて軽く磨く

3,#9800ぐらいの細かいコンパウンドとスポンジで磨く

何度もいいますが、磨きすぎないこと。

コンパウンドが付いたまま、ピストンをキャリパーの中に押し込まないよう注意してください。(ブレーキ液の中にコンパウンドが混入すると、変質する恐れがあります)

ピストンプライヤーを使って、ピストンを回し、くまなく磨きます。

ブレーキフルードの選び方と交換時期

「ブレーキオイル」と呼ばれることもあるが、ブレーキフルード(ブレーキ液)が正確な名称。

オイルは石油から精製されますが、ブレーキフルードはアルコールを主成分としています。

(ちなみに「フルード」は流動体という意味です)

マスターシリンダーの底に穴が空いている。空気が入るとエア抜きで手間がかかるので、フルードを注ぎ足して交換するか、完全に抜き取らないようにしよう。

フルードは、DOT4規格ならどのメーカーでもかまいません。

今回はワコーズを使用。

筆者はワコーズ、純正やブレンボ、ニューテックなど様々なブレーキフルードをテストしましたが、公道を走行する限り、とくに差は感じられませんでした。

メーカーを気にするより、新しいブレーキフルードを使用する事の方が重要です。

というのもフルードは湿気に弱いからです。

ブレーキフルードを購入して開封すると、置いておくだけで湿気を吸収し、少しずつ劣化します。フルードが湿気を含むと、バクテリアが増えたりしてフルードが劣化し、シールを傷めることになります。

ですので、開封後は密栓して、できるだけ早く使い切ったほうがいいです。

またブレーキフルードの温度が高くなると、劣化しやすくなります。逆にブレーキの放熱性が高ければフルードは劣化しにくくなります。

今回使用したブレーキフルード

ブレーキフルード取扱いの注意点

DOT5を使用する場合、DOT4と混ざるとゼリー状になってしまうので、きれいに落としてから交換すること。

ブレーキフルードが塗装面などに付着した場合、すぐ(3秒以内に)に拭き取りましょう。あっという間に、塗装がはがれてしまいます。

水道水で洗い流すか、水拭きするのがいいです。

あらかじめ水に濡らしたウエスなどを準備してから、作業することを強くお勧めします。

ブレーキフルード劣化のサイン

ブレーキフルードは無色透明で、湿気や熱によって劣化すると、だんだん色が付いてきます。

茶色とか、黒とか、色が濃くなると要交換時期です。

なかにはフルードに色が付いてるものがあります。

ブレンボ社のフルードは、新しい時はうす茶色。劣化するにつれて、だんだん淡い色(透明にちかい)になります。

なので、その事を知らない人に「フルード交換したほうがいいんじゃない?」と何度か言われました。

・・・実際は交換したばかりなんですけどね。

真新しいブレンボ製ブレーキフルード。光の加減で色が違って見えますが、同日に撮影したものです。

好みですから、着色してあるフルードを選ぶもよし、無色透明のフルードを選ぶのもよし。グリーンもあるようですが、元の色を自分で覚えておかないと、劣化したかどうか判断しづらくなります。

誰が見てもわかりやすいのは無色透明です。

ブレーキフルード交換時期

遅くとも、バイクメーカーが推奨するメンテナンスサイクルを守りましょう。

おそらく「2年に1回交換」と定められていると思いますが、できれば1年に1回は交換したほうがいいと思います。

筆者は、ふだん早めに交換しています。

フルードが劣化するとブレーキタッチが変わってくるので、気になったら即、交換。

走行距離が長い場合は1ヶ月や2ヶ月ぐらいの交換サイクルです。ここまでやらなくてもいいと思いますが、どんなにサボったとしても、2年に1回は交換しましょう。

万が一の時、ブレーキが効かないと一巻の終わりです。

ブレーキのエア抜き

ブレーキフルードを交換した際、かならずエア抜きしてください。

ブレーキレバー(またはブレーキペダル)がスカスカだと、マスターシリンダー/ブレーキホース/キャリパーのどこかに空気が入っています。

中途半端にエア抜きするとブレーキが利かなくなることもありますので、確実にエアを抜きましょう。

(一般的なエア抜き方法は、YouTubeで探せば見つかると思いますので割愛します)

エア抜きのコツ

一般的ではないエア抜きの方法をお伝えします。

あるライダーが、某バイク用品店でリアブレーキ キャリパーを交換。

ところがエア抜きが不完全で、走り出すとブレーキが利かなかったそうです。

(やり直してもらったけど2回連続でダメだった)

そこでバイクショップへ依頼があったそうですが、なかなか原因がつかめず、作業が難航していました。

ちょうどその場に出くわした筆者は、取り外したキャリパーを360度、グルグル回転させました。

「一体、なにをやってるんだ??」

横にいたお客さんは怪訝(けげん)な表情をされていました。

ところがキャリパーを取り付けてエア抜きすると、次から次へとエアが抜けるようになりました。

無事、作業完了です。

キャリパーを交換したり、完全にブレーキフルードを抜くと、空気のかたまりがキャリパー内部に引っかかることがあります。

すると、一般的なエア抜き方法では抜けないんですね。

どの当たりにエア(空気のかたまり)があるのか?

想像しながらエア抜きする。ちょっとした工夫で着実にエアを抜くことができます。

今回おこなった手順

1,キャリパーを取り外す

2,キャリパーを動かしてエアを移動させる

(ブレーキホース部分を上向きにして、エアがそこに向かうようにする)

3,エア抜きする

マスターシリンダーを組むときのポイント

1,新しいブレーキフルードを入れる

マスターシリンダーの中か、外側に目盛りがあるのでそれを参考にします。(入れすぎ注意)

2,合わせ面をきれいにしておく

ゴム製のガスケットを入れる前に、マスターシリンダーのふちや、フタ(合わさる部分)を綺麗にしておきます。

結晶になっているフルードなどが付着していると、フタをしてもすき間ができて、湿気が入りやすくなるからです。

3,シリコングリスを塗布する

純正のマスターシリンダーは、ネジが固着しやすいです。ネジ山にシリコングリスを塗布しておくと、固着しにくくなります。(頭の+ではなく、ネジが締まる部分)

ブレーキメンテナンス工具とケミカル

作業で使用する工具と、ケミカルパーツの一例です。

固着したネジ対策用

錆びたネジ、固着したボルトに浸透させて、取り外しやすくします。

ピストンプライヤー

キャリパーのピストンを押し戻したり、回転させる工具です。

今回使用したブレーキフルード

1リットルだと、なかなか減らないので、バイク1台なら0.5リットルの製品を選ぶのも手です。

シリコングリス

一般的にプラスチック、ゴム製品への攻撃性が少ないのがシリコングリスの特徴。

今回使用したアストロプロダクツの製品とちがい、ワコーズSSGはブレーキキャリパーピストン、シール、パッドピンなど各部位に使用可能です。

ラバーグリス

ラバーグリスはキャリパーピストンや、シールに使用することができます。

(ブレーキフルードと同系統の潤滑油でつくられているため変質しない)

マスタシリンダーゴムカップ、ホイルシリンダーゴムカップ、ピストンシールなど油圧シリンダ内部の防錆、潤滑を目的として塗布します。

株式会社パパコーポレーション

その他、クラッチマスターシリンダーゴムカップ、ステアリングシャフト、ドアヒンジ等のゴムと接触する部分の潤滑と油漏れ防止の目的でリチウムグリースよりもより幅広い範囲でご使用いただけます。

ブレーキ(パーツ)クリーナー

ブレーキクリーナーには速乾性と、乾きにくいタイプがあります。

このBC-8は後者の中乾性です。

汚れがひどい場合、速乾性のブレーキクリーナーを使うと落ちにくいので、大量に使わざるを得なくなり、不経済です。

そのため筆者の場合、汚れが激しい場合はBC-8を少し使って、ブラシでこすり、それから速乾性のブレーキクリーナーを使います。そのほうが汚れも落ちやすいですし、経済的です。

(速乾性のブレーキクリーナーに関しては安いものを使ってます)

1本にまとめたい場合

洗浄力が高く、ゴム・プラスチック製品への影響が少ないBC-9がお勧め。バイクショップでも使用されています。

一般的にブレーキ(パーツ)クリーナーは、樹脂製パーツ(プラスチックやゴムなど)にダメージを与えるものがあります。樹脂製パーツに使用するのを控えるか、使用する場合、よく説明書きを確認して、選んでください。

キャリパーピストン磨き

錆の度合いによって、使用するものを揃えましょう。

錆がない場合、歯ブラシなどナイロン製ブラシを使ったほうが、キャリパーピストンへのダメージが少なくてすみます。

ブラシ

今回のキャリパーはかなり錆がひどかったので、硬めのステンレスブラシで磨きました。

軽い錆なら、柔らかいしんちゅう製がいいと思います。

ボンスター

サビがそれほど酷くない場合や、仕上げに活躍するボンスター。余ったボンスターでキッチンを掃除すると、奥様の機嫌も良くなるはず。

ピカール

食器用スポンジに塗布してキャリパーピストンを磨いたり、ボンスターに塗布したり、布に付けて仕上げに使用したり、多用途に使えます。

念入りに、綺麗に仕上げたい場合はSOFT99がおすすめ。

比較テスト

手間暇をかけるのであれば、ピカールではなく、コンパウンドトライアルセットを推奨します。あまり手間をかけたくない場合、ピカールだけでいいでしょう。

コンパウンドトライアルセットは、メーターやスクリーン、カウルなど、塗装部品の傷消し・研磨に重宝します。「ピカールだけでサビ取り VS #9800コンパウンドでサビ取り」両者をテストしたところ、仕上げに9800を使ったほうが、キャリパーピストンがスムーズになり、固着しない期間が長くなりました。

コンパウンドトライアルセットを使って、研磨機なしで磨いたCB1100Rのスクリーンとメーターまわり。

腐蝕が多かったアルマイト処理されたホイル、錆のあるメッキ製チェーンカバーは、コーティング面を痛めない程度に、表面を軽く磨きました。

アルミ製のバックステップは最初は粗めで磨いて、細かいコンパウンドで磨いて仕上げています。

(いずれも手作業のみで工具は不使用)

ブレーキメンテナンスのチェックポイント

まとめです。

ブレーキフルードや、キャリパー以外にも、ブレーキがきちんと動作するために、大事なポイントがあります。

「ブレーキの効きが弱いな」と思ったら、以下をチェックしてみてください。

・ブレーキレバーのタッチ(エアの混入)

・ブレーキパッドの残量

・ブレーキフルードの状態(色や量)

・キャリパーピストン(錆や固着、ブレーキの引きずり、シールの劣化)

・ブレーキディスクローターの減り(厚み)

・ブレーキホースの劣化

・タイヤの溝や製造年月

・タイヤの空気圧

もともと純正ブレーキの効きが弱いのか、整備不良だから効きが弱いのか、きちんと整備すれば的確に判断できるかと思います。

最後に重要な事ですが、ブレーキを整備した後はすぐ走り出さず、車体を押し歩きながら、きちんとブレーキが利くかどうか確認をおこなってください。

「走行中、急にブレーキがロックして転倒した」

「ブレーキパッドが落下した」

という事例もあります。

また固着以外にも、古くなったブレーキフルードが固まって、ブレーキホースの中が詰まっていた、というケースもあります。

※要ブレーキホース交換

もし不安なら、迷わずプロに整備を頼むことをお勧めします。