フロントフォークをオーバーホール、セッティングされる方向けのアドバイスです。

一般公道を対象としていますが、サーキット走行向けの内容を追加しました。比較的、「安全に上達するためのヒント」も解説しています。

(随時、更新)

はじめに

リアサス交換後、まずは100から200kmほど走行してください。

(タイヤの摩耗状態、空気圧チェックを忘れずに)

体が馴染んできますから、もしフロントフォークのオーバーホールをおこなうなら、それからがいいでしょう。

一度に2つ以上変更すると、なにがどういう影響をおよぼしているか、判断しにくくなるからです。それに交換直後と、慣れてからだと、最初と印象が少し変わってくることがあります。

フォークオイルの粘度や、油面はサービスマニュアルのメンテナンス情報が基準となります。

ただ、フォークスプリングがへたっていたり、ライディングスタイルや、走行シーンによっては、必ずしも標準値がベストとは限りません。

あくまで一つの基準と考えたほうがいいでしょう。

もし、一度もフロントフォークオイルを交換した事がなければ、まずは標準値でいいと思います。

それでも柔らかい(硬いという事は、ほぼないと思います)と感じるなら、油面やオイル粘度を変えてみるといいでしょう。

フロントフォークオイルは意外な盲点

一般的に車検のあるバイクでも、何十年もフロントフォークオイルが交換されていないケースはめずらしくありません。整備済み中古車の場合でも、交換されていなかったりします。(別料金)

ライダー自身、オイルが劣化しても、走行不能になるわけではないため、気づかずにそのまま乗っている事が多いです。ダンパーの抜けたリアサスを交換するのと同様、フロントフォークをオーバーホーすると、走行フィーリングが良くなるので、ちがいに驚かれます。

10年以上、交換されていなかったフロントフォークオイル。ひどいものだと、グレーのペンキみたいな色になって、強烈な腐臭がします。

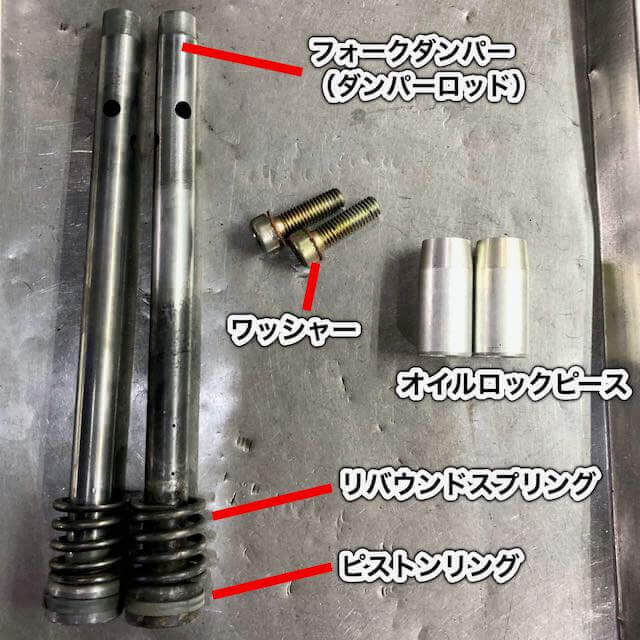

フロントフォークの内部部品

フリーバルブ式フロントフォークの内部パーツ。写真はNS-1です。(洗浄後)

シール、ワッシャー、クリップ、ピストンリングは交換。

スプリングについては、使用限度に達していたら交換を推奨します。

車種や使用環境によると思いますが、CB125Tでは約3万キロでフォークスプリングが使用限度に達していたケースがあります。(フォークスプリングはワンオフ製作可能です)

では次に、フロントフォークオイル粘度や、油面によってバイクの挙動がどのように変化するのか?

について解説します。

オイル粘度による変化

フォークオイル粘度を変えると、ズバリどういう変化が起きるのか?

かんたんに言うと、フロントフォークが伸び縮みする際のスピードが変わります。

たとえば、時速60キロでブレーキをかけた時、粘度が高くなるほど、(抵抗が増えるため)ゆっくり伸び縮みするイメージです。逆に粘度が低いと、抵抗が減るため、伸び縮みするスピードが速くなります。

またフォークオイルが劣化している場合も、粘度低下により急激に伸び縮みするようになります。

フロントフォークオイルにはさまざまな粘度があります。

例:#5、#10、#15・・・

番手が大きくなるほど高粘度(硬いオイル)になります。

A社 #10

B社 #10

「同じ番手だから、どっちも同じ硬さだろう」

と思いますよね。ところが、フォークオイルはちょっとややこしい事になっています。

どういうわけか、製品ラベル上の番手が同じでも、実際の粘度はメーカー各社で異なるのです。エンジンオイルのように規格が統一されていないんですね。

SAE粘度表示があったり、なかったり、正立・倒立用の用途指定があったり、なかったり・・・

私たち消費者側にとって、ひじょーに、わかりづらい状況になっています。

プロのアドバイス

ホンダは、CB125T、VT250SPADA、CBR250RR MC22、NSR250R・・・どれも標準は#10(ウルトラCO SPECIAL3 SAE-10W)です。

教習所みたいな乗り方や、ゆっくり走るならいいかもしれませんが、ペースが上がると、柔らかすぎて腰砕け感が出てくると思います。

峠を走ったり、少しスポーティーな走り方をするなら、正立フォークの場合、#20から#30ぐらいを目安にするといいです。

ちなみに日向社長(ロードレース国際A級)、橋立メカニック(元オフロード国際A級)いわく、「#10だと柔らかい気がするので、最低でも#15がいいのでは」とのことでした。

ただ、これは車種やバイクの状態、走行シーンやライダーの走り方にもよるので、ご自身でちょうどいいポイントを見つけてください。

油面による変化

油面が高い(オイル量が多い)と、フォークが沈んだ際、底付きしにくくなる傾向があります。

逆に油面が低い(オイル量が少ない)と、フォークがめいっぱい沈む傾向になります。

50cc〜125ccなど小排気量クラスは比較的、フォークオイル量が少なく、フロントフォークは柔らかい傾向にあります。(フォークスプリングの硬さも関係しています)

オイル量が少ないぶんフォークオイルの劣化が早く、劣化するとフロントフォークが底付きしやすくなります。

つまり、フロントブレーキをめいっぱいかけた時、フロントフォークがフルボトムしやすくなるわけです。

フルボトムしている時に、路面の凹凸などを通過すると「ガシャン」という衝撃がライダーに伝わってきます。雨天時など、路面状態によっては転倒につながります。

このような場合、油面を高くして、沈み込む量(フルストローク量)を調整します。

これを油面調整といいます。

油面調整と粘度調整の使い分け

さきほどのオイル粘度と合わせて考えると、

「伸び縮みするスピードは変えなくていい。フルストローク時のフィーリング(ストローク量)を変えたい」

このような時は油面調整をおこないます。

また「フルストローク時のストローク量は良いけど、サスペンションが伸び縮みするスピードを変えたい」という場合は、オイル粘度で調整します。

この場合も、やはり標準値から大きく油面を変えすぎないようにしてください。

では実践編ということで、具体例を紹介します。

事例1 油面調整

フロントブレーキを強化したCB125T(CB150T)

【カタログスペック】■空冷4サイクルOHC2バルブ2気筒 124cc 最高出力15PS/11,000rpm 最大トルク1.0kg-m/8,000rpm 変速機5段リターン ■燃料タンク14L ■ブレーキF:ディスク R:ドラム式 ■車両重量139kg ■シート高770mm

ブレンボ製ラジアルポンプ式マスターシリンダー

フロントディスクCB750F用流用(ディスク大径化)、ブレンボ4ポットキャリパー+ワンオフキャリパーサポート

参考までにいうと、100km/hの速度でフルブレーキングしても、30km/hの速度から減速したと錯覚するぐらいよく利く状態。

強力なストッピングパワーゆえ、(純正フォークスプリングが劣化していることもあって)フルブレーキングのたびにフルボトムに近い状態になっていた。

フロントフォークをオーバーホールする際、粘度は変えずに、油面を上げてもらう事でしのいだ。

その後、中華フォーク(純正よりスプリングレートが若干、高め)に交換。

事例2 粘度・油面調整

フォークオイルが劣化していることもあって、フルブレーキングすると、完全にフルボトムしていたLEO120SE。

(ブレーキはノーマル)

リアサスペンションは完全にダンパーが抜けきっている状態。

前後とも、サスペンションがフワフワで安定感のないバイクだった。

イメージでいうと、スローモーションのように、そーっとブレーキをかけなければならない状態。

(それでもフルボトムする)

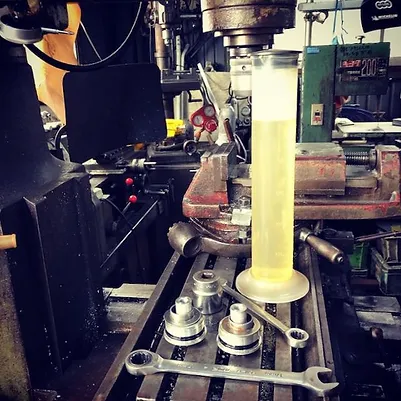

粘度#40.27のオイルを使用し、油面も高めにしてもらった。

「ベリティオイル(Verity)」ブランドを展開する三和化成工業株式会社と、有限会社ガレージ湘南で共同開発したフォークオイル。

実際にフォークを動かして、硬さを確かめながら調整していった。

しっかり加速した状態からのフルブレーキング、という筆者のライディングに合わせてもらっているので、おそらく、ほかの人が同じバイクに試乗すると、ブレーキが利きにくい、乗りにくいと感じると思う。

実際、20km/h以下の低速域だと、もう少し粘度が低いほうが乗りやすい。

しかし、低速域での乗り心地よりも、高速域での扱いやすさを重視したため、こうしたセッティングにしている。

もし、これが大阪市内(高速コーナーは皆無。直線の短いストップ・アンド・ゴーが多い。スピードも出せない)など都市部を走るなら、同じセッティングにはしない。

乗りにくくなるからだ。

ダンパーの抜けたリアサスをごまかすために、アクセルを閉じると同時にフルブレーキングして、一気に向きを変えてアクセルオン、という走り方に対応させるための仕様。いわば苦肉の策。

(アクセルを戻してトラクションが抜けるとリアが跳ねてしまう状態)

速度と路面ギャップの深さによって当然、サスペンションの動きは変わる。

サービスマニュアルが無いバイクだと、経験がものをいうと思う。LEOはロードレース国際A級ライダー、元モトクロス国際A級ライダー立ち会いの下、アドバイスをもらいながら調整していった。

バイクの状態が変わると、セッティングも変わる

LEOはのちにリアサスペンションを交換。

完全な状態とはいえないまでも、リアのばたつきがずいぶん改善されました。

こうなるとライディングスタイルが変わるため、もう少しフォークオイルの粘度を下げたほうが乗りやすくなります。(筆者の場合)

以上のように、

フロントフォークとリアサスペンションだけではなく、タイヤやブレーキ、アクセレーション(エンジンやキャブの変化)もバイクの運動性能に大きく関係してきます。

もちろんバイクだけではなく、ライダー(ライディングスキルや、ライディングスタイル)、走る環境によっても「最適なセッティング」は変わってきます。

事例3 粘度・油面調整

「事例2」で紹介したLEOのフロントフォークをオーバーホール。

前回から16,158km走行しました。

オイル粘度と油面を変えてもらいました。(インプレッションは後日)

フロントフォークセッティング3つのステップ

「セッティング」というとおおげさですが、粘度や油面を調整するにあたって、手順や考え方をシェアします。

※話をシンプルにするため、イニシャル調整、フォーク突き出し量は割愛します。

ステップ1:現在の状態を知る

ふだん走っていて、不満に感じたり、怖いと思うときはどんな時か? 「もし、こうだったら、もっと走りやすいのにな」と思う事はどんなことか?

これらを紙に書き出します。

ステップ2:計測する

次に、フロントフォークの沈み具合をチェックします。フルストロークした時の状態です。

つまり、いつもどおり走っていて、どこまでフロントフォークが沈んでいるか(ストローク量)を知るという事です。

フルストローク時の状態をノギスで計測

インナーチューブにタイラップを取り付け、タイラップの位置でフルストローク位置をチェックしています。

ステップ3:方向性を決める

数字と、自分の感覚の両方を認識したところで、どうするかを決めます。

筆者(LEO)の場合

1,フロントがブレーキング時、ノーズダイブ(底付き)するので、それを解消したい

2,フルブレーキング時、フロントフォークの沈み込むスピードが速すぎる

1が油面、2を解消するのが粘度でしたね。

どの程度、硬くしたり、油面量を増やすかについては、突き詰めるとライダーによって変わってくると思います。そこまで突き詰めなくていい場合、メーカー標準値を基準に、少しだけ変えてみるといいです。

この時、ブレーキや、タイヤとセットで考慮して、セッティングすることが大事です。

たとえば、筆者のCB125Tみたいにブレーキを強化した場合、急激にフロントフォークが沈むようになります。

またフロントブレーキホースをステンレスメッシュホースに交換したVT250SPADAに乗りましたが、やはりフロントの沈み込むスピードが速くなります。

この場合、標準値より粘度を高くしたほうが乗りやすくなると思います。(筆者の感覚ですが)

ちなみにフォークオイル交換後のLEOは、フロントかなり硬め。ブレーキがフルノーマルなので、ホースをステンメッシュに換えると、硬さ的に(#40.27が)ちょうど良くなると予測しています。

中級者向けの話

ある程度、ブレーキングのスキルが備わっている前提での話になるが、自分のペースで走った時、ブレーキでサスペンションのストロークをコントロールできるか? それも指標の一つになる。

サスペンションの硬さが適切なら、ブレーキングの強弱で自在にストローク量をコントロールして、コーナーリングすることができる。逆に硬すぎたり、柔らかすぎると、ライダーの意思とバイクの動きが、ちぐはぐになってしまう。

粘度・油面調整で無理な場合のチューニング方法

粘度調整や、油面調整はある意味、ONかOFFかの二者択一になります。

「フォークが沈み始める最初だけ柔らかくして、もっと深く沈んだところは硬くしたい」

という微調整はできないです。

油面や粘度を変えると、全体(高速・低速の伸び側・縮み側)が一緒に変わります。

そこでサーキット走行や、スポーツ走行をする場合、下記のようなパーツに交換します。

フロントフォークのパーツ

フロントフォーク カートリッジキット

YSSのカートリッジキットはスーパーバイク世界選手権(WSSP/WSSP300)や、ヨーロッパの国内ロードレース選手権などで使用されています。

・フロントフォークカートリッジキット

・ステアリングダンパー

・レーシングリアサスペンション

数々のシリーズチャンピオン獲得と、優勝に貢献している三種の神器です。

2024年 ファクトリーチームや、名門チームがYSSを採用

フォークスプリングのイニシャル調整、圧側減衰力30段階、伸び側減衰力30段階などの調整機能があります。

スーパースポーツ世界選手権(WSSP)では、MVアグスタのファクトリーチーム(ワークスチーム)や、ドゥカティの名門チームが、YSSサスペンション三種の神器を採用しています。

ヤリ・モンテッラ選手が所属する名門チーム バーニー・レーシングチームは、2023年までWSSPでオーリンズを採用していたが、2024年はYSSサスペンションを選んだ。

モンテッラ選手は開幕2連勝し、シュロッター選手は4レース連続で表彰台を獲得しています。

倒立フロントフォークキット

ハーレー用に開発された新製品。フロントフォークを丸ごと交換するタイプの製品です。

日本でも人気のハーレーダビッドソンですが、タイでも人気のようです。

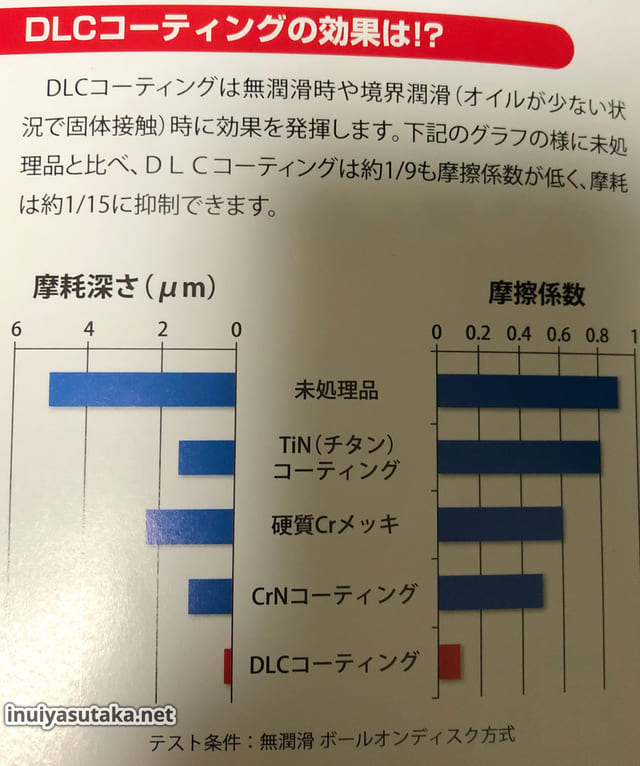

日本(YSS Japan R&D)で開発された製品。インナーチューブにDLCコーティングがおごられるなど、機能性とデザインを追求したモデルです。

前職でMotoGP ’06世界チャンピオン ニッキー・ヘイデン選手や、中野真矢選手をサポートしていたYSSレーシングスペシャリスト 小澤さんが手がけたと聞いています。

主な適合車種

https://www.win-pmc.com/yss/archives/1309

ZRX1100・ZRX1200R・ZRX1200DAEG

XJR1200・XJR1300

CB1300SF・CB1300SB

フロントフォーク アップグレードキット

パーツを交換する場合、最もベーシックなのは(フロントの場合)フォークスプリング交換です。

アップグレードキットは、それより、もうワンランク踏み込んだチューニングパーツですね。

フォークスプリング、PDバルブ(オリフィス)、イニシャル調整、フォークオイルと併せてセットアップすることで、ノーマルとは違うフィーリングが得られる、というわけです。

・イニシャル(プリロード)アジャスター

・フォークスプリング

・PDバルブ

・フォークオイル

125ccなど軽量クラスでサーキット走行・スポーツ走行をする場合、フロントフォークは不満が出やすい箇所です。たとえばGSX-R125、CT125ハンターカブや、モンキー125ですね。

日本だとホンダCT125や、サーキット走行をするGSX-R125(150)に装着する方が多い印象です。

フロントフォークごと交換する

フロントフォークを丸ごと交換する、という方法もあります。

これは日本で開発されたKG308R / KG308Sという製品です。

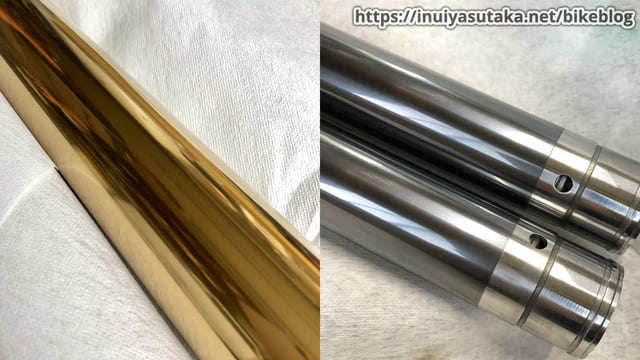

インナーチューブはDLCコーティングされています。

嵌合長を長くする事により倒立フォークに迫る剛性を実現。インナーチューブは耐摩耗性、硬度、フリクションの全てにおいてチタンコートとは比較にならない優れた特性を持つDLC(ダイヤモンド・ライク・コーティング)仕上げ。

YSS JAPAN

※筆者注:DLCはダイヤモンド・ライク・カーボンの略です。正しくは「ダイヤモンド・ライク・カーボン・コーティング仕上げ」になります。

余談ですが、インナーチューブのコーティングには、ほかにチタンコーティングなどがあります。

フロントフォークに簡易的に手を入れる場合、インナーチューブをコーティングする手法もあります。

色のちがいは、硬度のちがいです。コーティングの種類によって摩擦係数(滑らかさ)がちがいます。

以上をまとめると、

1,フロントフォークを丸ごと交換する

2,フロントフォーク内部パーツを交換する(一部、または複数)

3,油面・粘度調整

おおきく分けて、3つのアプローチがあるという事です。

「パーツ交換は敷居が高い」

という場合や、そもそもフォークスプリングが手に入らない場合、油面や粘度を変えるだけでも、変化を感じられますよ、というのが本記事でお伝えしたい話。

一般的にサスペンションに着目するライダー、こだわるライダーは少数派です。

(サスペンションを気にするライダーの多くは、オフロード経験者や、レース経験者がほとんど)

ただ、サスペンションは一部のライダーだけしか分からない(体感できない)特殊なものではなく、公道をふつうに走るライダーであっても変化は十分、感じられます。

むしろ、初心者ほど恩恵を受けやすいといえます。

サスペンションを知れば知るほど、より楽しく安全に走れることは間違いないと思います。

フリクションとオイルシールの関係性

フロントフォークのオイル漏れと密接に関係する、オイルシールについて。

一般的に低フリクションのシールほど、シール寿命が短くなる傾向にあります。

たとえば、SHOWA製のサスペンションは「シールの耐久性」「オイル漏れしないこと」を優先して、設計する傾向があるそうです。

(元SHOWAの小澤氏に直接、うかがいました)

そのため、オーリンズやWPと比較すると、SHOWA製はわずかながら、高フリクションになります。

(といっても、ほとんどのライダーは気づかない程度ですが)

「メリットとデメリットは表裏一体」

逆に低フリクションの場合、オイル漏れが発生しやすかったり、シール寿命が短くなる傾向にあります。

高級サスペンションの代名詞であるオーリンズは、低フリクションが災いしてか、けっこう早く抜けてしまう、という話を耳にします。

もともと、SHOWAはホンダ 市販車の純正部品を供給していたこともあり、オイル漏れ発生に対しては、センシティブだったようです。

(お客さまからクレームが来ないように配慮)

耐久性に優れるオイルシール

フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられています。

ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。

さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。

arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。

ariete公式

VT系用はオイルシールのみ。ダストシールは純正を使用してください。

激安オイルシール

中華製など、純正シールの半分以下の価格で販売されている製品があります。

筆者が実験したところ、中華製は3ヶ月も持たずに抜けました。基本は純正品、どうしても社外品を使用するなら、できるだけ確かな製品を選びましょう。

参考