「ほとんどのレビューは参考にならない!」

自分の空冷バイクがオーバーヒートするのがきっかけで、2013年からオイルについて学んだり、教わったり、テストするようになりました。

口コミやレビューは、「だれが」「いつ」「どんな環境で」「くわしいテスト条件」「その結果(具体的な数値)」・・・肝心なことが、書かれていなかったりします。

また、エンジンオイルの広告宣伝は非科学的だったり、古い情報が多かったりします。

そこで筆者みずからテスト費用ウン十万円、6万km以上のテスト走行を実施。

プロ立ち会いによるテスト車両のエンジン分解はもちろん、旧車やスーパースポーツを含む、70基以上のエンジンオーバーホール現場に立ち会い、エンジンオイルがどれだけ重要かを目の当たりにしてきました。

(研究論文も読みあさりました)

本記事では、筆者自身の経験をふまえて、できるだけいろんな視点からオイルの話をお伝えしたり、実際にエンジンを開けた様子を公開しています。

よくある一般的な(当たり障りのない)オイルの選び方ではなく、

「本当のところ、どうなの?」

多くのライダーが疑問に思うことや、インチキな製品を見破る方法、知っておいたほうがいい話をしています。

(企業にお金をもらって記事を書いてるわけじゃないので、忖度(そんたく)抜きです)

国産の絶版車、旧車、空冷単気筒はもちろん、水冷車、ドカティ、ハーレーダビッドソンなど外車に乗っている方の参考になればと思います。

2ストオイルの話はこちらの記事でご覧いただけます。

エンジンオイルが宗教と言われる理由

エンジンオイルは、私たち一般のライダーにとって、良し悪しの判断基準がわかりにくいです。

なので「エンジンオイルは宗教みたいだ」という意見をよく耳にします。

実際にはエンジンオイルは、「トライボロジー」(tribology)という学問に基づいて、つくられています。

トライボロジーは造語で、「摩擦学」や「潤滑学」と訳されます。

たとえば、エンジンという機械と、オイルはそれぞれ組み合わさって機能します。つまりエンジン単体、オイル単体の理屈で考えてもダメで、両方セットでどんな働きをするのか?

それを探求する学問です。

ただ、ライダーの多くが、トライボロジーの名前すら知らなかったりします。

その結果、有名メディアなど(一見すると)信憑性のありそうな情報を鵜呑みにしたり、SNSにある根拠のない情報を信じたり、なんとなくのイメージ(思い込み)でオイルを判断しています。

ところが(真っ当な)エンジンオイルをつくっているメーカー側からすると、ちゃんとした理論、基礎的な学問の上でオイルを研究したり、開発しているわけです。

ですので、製品の良し悪しも科学的な根拠に基づいて、検証しています。

メーカーさんは決して、感覚的にオイルをつくっているわけではないんですね。

だから消費者である私たちライダーは「よくわからない」で終わらせるのではなく、素人なりにポイントを抑えた上で、判断する知識を身につければいいと思います。

そのための知識を、本記事でお伝えしていきます。

なぜ、エンジンオイルは重要なのか?

基本的なことですが、エンジン寿命を左右するかなり重要なテーマなので解説します。

「もし、エンジンオイルが無かったら?」

エンジンオイルは潤滑することでエンジン内部の摩擦抵抗を減らし、摩擦熱をおさえたり、金属の摩耗を防いでいます。もし、エンジンオイルが無かったら、エンジンがエンジンとして機能せず、焼き付きます。

金属と金属が摩擦すると、高温の熱が発生します。その熱によって、焼き付くわけです。

実例を見てみましょう。

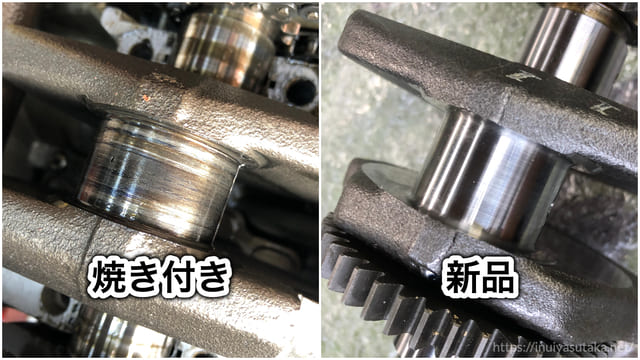

4ストロークエンジンで多いエンジン故障事例が、クランクシャフトの焼き付きです。

エンジンの故障事例と原因

黒っぽく変色し、筋が入っているのがわかるかと思います。クランクシャフトは要交換です。

クランクシャフトは、自転車で例えると、ペダルの軸の部分にあたります。いくら足(ピストン)でペダルをこいでも、ペダルが全く動かなければ、チェーンが回らず、前に進めませんよね。

クランクが焼き付くと、それと同じような状態です。がっつりロックされているので、エンジンはかかりません。

クランクシャフトに接しているコンロッドメタルが変形していました。下記の正常なメタルと比べて見てください。

左側は正常なコンロッド。メタルが焼き付いた右側のコンロッドは内側が傷だらけ。

焼き付いたクランクシャフトの中には、だ円に変形していたクランクシャフトもあります。

「なぜ、クランクが焼き付いたのか?」

さまざまなケースがありますが、

- エンジンオイルを交換していない

- エンジンオイル量が不適切

- オイルポンプの故障(旧車に多い)

よく見られるのは、これらに起因するものです。

オイルポンプによってオイルがエンジンの中を循環しています。

人間の血液が、心臓によって全身を循環しているのと同じですね。旧車の場合、オイルポンプが故障して、潤滑不良でエンジンが焼き付くことがあります。

ただ、それよりもはるかに多いのは、エンジンオイル管理を怠った事による焼き付きです。

オイルが劣化すると、本来の性能が発揮できなくなります。

筆者が見ているかぎり、オーバーホールで持ち込まれた(4スト)エンジン100基のうち、焼き付きは8基。

いずれもクランクシャフト焼き付きでした。

焼き付きに至らなくても、クランクシャフト・コンロッドにダメージが見受けられるケースがほとんどです。

オイルは、潤滑することで摩擦抵抗を減らし、摩擦熱をおさえたり、金属の摩耗を防いでいます。金属と金属の間の油膜が、クッションになっているわけですね。

適切なオイルを使わなかったり、劣化したオイルを使い続けると、潤滑不良となり、徐々にエンジンにダメージが蓄積し、焼き付きに至ります。

4ストエンジンが焼きつく4つの原因

「エンジンが焼きつく原因は何なのか?」

「どうすれば、焼き付きを防ぐことができるのか?」

ホンダ技研さんが実験したそうです。ホンダさんの研究論文では、以下のとおり判明しています。

1,金属表面の仕上げ(面粗度)

面粗度が小さいほど耐焼き付き性が向上。面粗度が粗いと焼き付きやすい。

2,メタルクリアランス

クリアランスが小さいと、焼き付きやすい。クリアランスが小さいと、オイル通路がせまくなって油量が低下、冷却不足により焼き付きが発生する。

いっぽう、メタルクリアランスが大きすぎると、クランクが振れてトラブルが発生する。最適なクリアランスで組むことが大事。

3,エンジン回転数

一般的に回転を上げると焼き付きやすい。

4,エンジンオイル

一般的に油温が高いほど・低粘度ほど、焼き付きやすい。

【初心者向け】WPC処理のメリット・デメリットと耐久性 ~ピストンコーティングの種類と効果~

「1,面粗度(めんそど)」や「2,クリアランス」は、エンジンを分解して、新たに組まないかぎり、私たちライダー側ではどうすることもできないです。

ただし、「3,バイクの扱い方」や、「4,エンジンオイル」はライダー側でコントロール可能です。

【実証】走行距離とエンジンオイルの関係

エンジンのプロ立ち会いの下、検証してみました。

同じ車種で、走行距離4.7万kmと、1.9万kmのエンジンを比較しました。

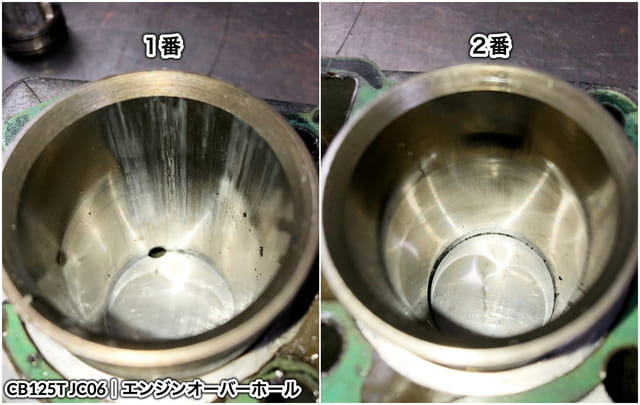

オイルが入っていない状態で走行し、走行距離19,000kmでエンジン不動になったCB125Tのピストン。

1番ピストンは、焼き付いていると言っていいほどの損傷。2番ピストンも走行距離のわりに傷が多い。

筆者のCB125T用142cc中華製ピストン。走行距離は47,968km。多少の傷はあるものの、使用可能な状態。

さきほどの不動になったCB125Tの純正シリンダー。2番にも傷は見られるが、とくに1番シリンダーの損傷が激しく、縦傷が入っている。

このほか、ロッカーアームやカムシャフトもおおきく損傷していた。

筆者のCB125T用142cc中華製シリンダー。ピストン同様、走行距離は47,968km。

シリンダーに目立った傷はなく、まだまだ使える状態。

(ちなみに純正カムシャフトは、走行距離85,494kmでも使用可能な状態だった)

さらに加えて言うと、エンジンオイルが目に見えて減ったり、マフラーから白煙(燃焼したオイル)が出ることもありませんでした。

・走行距離が19,000kmと短くても、エンジンオイル管理を怠れば壊れる

・走行距離が47,968km(シリンダー、ピストン以外は85,494km)でも、オイル交換・油温管理を徹底すればエンジンは長持ちする

エンジンオイルの重要性がわかると思います。

空冷エンジンに鉱物油は逆効果?

筆者の考え方、前提条件を共有しておきたいので、あえてタブー?に触れておきます。

よく「空冷エンジンには鉱物油がいい。化学合成油はダメ」と言われています。

ところが具体的な根拠や、情報のネタ元を尋ねると、

「SNSで聞いた」

「先輩が言ってた」

「インターネットに書いてあった」

あいまいな答えが返ってきます。

「空冷エンジンには鉱物油がいい。化学合成油はダメ」という考え方は、オイルメーカーの方いわく、大昔の考え方だそうです。

なぜ、平成時代の考え方が、令和になった現在も、まるで真実のように語られているのか?

筆者が調べたところ、

20年以上も前(2000年ごろ)のまちがった情報がインターネット(2ちゃんねる掲示板)によって拡散されてしまい、令和になった現在も、それを鵜呑みにしている人が多いことが判明しました。

1,あるバイク雑誌を読んだ一般の読者が、記事の解説をまちがって解釈。

2,その内容をインターネットの掲示板に投稿し、広まった。

伝言ゲームの要領と同じです。

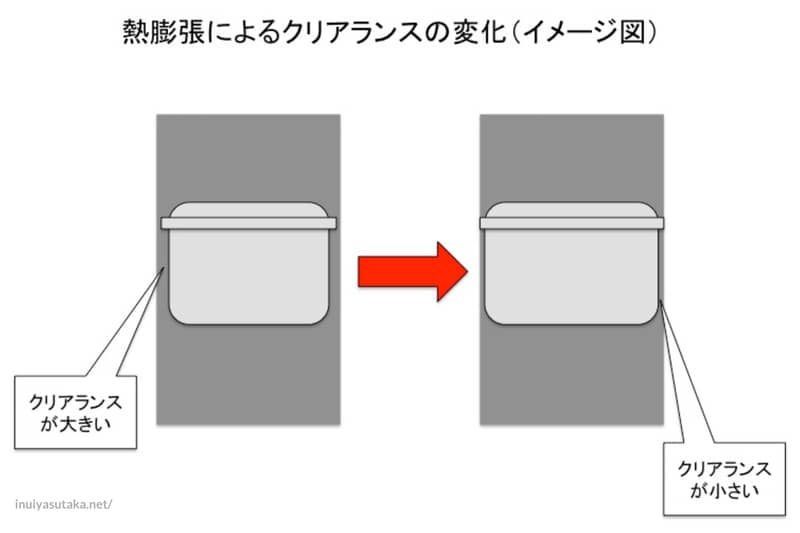

×「空冷エンジンはクリアランスが大きい」

○「水冷エンジンと比較した場合、空冷エンジンのほうがクリアランスが大きい」

あくまで両者を比較した場合の話。空冷エンジンが特別、クリアランスが大きいわけではない。

ちょっとした言葉のちがい、解釈のちがいで全然、意味がちがってきます。

「なぜなのか?」

「どういう原理や理論で、そういう結論に至ったのか?」

きちんとした背景や、前提条件をおさえておかないと、情報に振り回されます。

都市伝説「空冷エンジンには鉱物油がいい」

「空冷エンジンに化学合成油を使用すると、エンジンオイルが漏れたり、にじんだりする。だから鉱物油がいい」

そう信じ込んでいる人がいるようです。

筆者自身、ライダーですからエンジンオイルが漏れたり、にじんだりすると嫌なのは理解できます。

ただ、オイルメーカーや、エンジンのプロに意見をうかがうと、全くちがった考え方になってきます。オイルがにじむから鉱物油がいい、という理屈だと

「そもそも、エンジンオイルの目的ってなに?」

「にじまないオイルが良いオイル? にじまなければエンジンが壊れてもいいの?」

という話になってくるんですね。

というのは鉱物油の優位性って、コストが安い以外にほぼ、無いからです。

エンジン保護、つまり「できるだけ長くバイクを持たせたい」と考えた場合、必然的に化学合成油になります。

「オイルメーカーが空冷用エンジンオイルとして、鉱物油を売ってますよ」

反論があるかもしれないので言いますが、では、どうして鉱物油を売ってると思います?

答えは「売れるから」です。

「空冷用エンジンオイル」というコンセプトの高粘度 鉱物油オイルは売れ筋商品です。売れるから販売する。

(慈善事業ではなく、あくまでビジネスですからね)

じゃあ、性能的にどうなのかというと・・・大手潤滑油メーカーさんの立場からすると、声を大にして言えないそうですが、「どう考えても化学合成油でしょ」というのが本音だそうです。

つまり何が言いたいかというと、それだけエンジンオイルがにじむ事が悪であり、オイルが悪いと信じ切っている人、オイル漏れを敵視しているライダーが多いという事です。

ところが事実をよく見ていくと、実際はちがうわけです。

たしかに古い年式の空冷エンジンに化学合成油を使用すると、分子が細かく浸透性が高いため、オイルが滴り落ちたり、オイルがにじんだりすることがあります。

だから「化学合成油が悪い」ではなく、オイルが漏れるのはエンジンが熱で歪(ひず)んでいたり、ガスケットが減っていることが根本的な原因です。

つまり、本来はエンジンを修理すべきで、オイルに責任転嫁したり、鉱物油でごまかすのは、本質ではないですね。

なぜ、8.5万km走ってもオイルが漏れないのか?

ちなみに筆者は、空冷エンジンに化学合成油を入れ続けて、6.5万kmテスト走行しました。

オイルが原因による「オイル漏れ」「オイルにじみ」は皆無。それどころか、メーター走行距離8.5万kmでもオイルの減りや、マフラーからの白煙はありませんでした。

「空冷エンジンはクリアランスが大きい。だから100%化学合成油を使うとオイルが漏れる」

本当にこの理屈が正しければ、100%化学合成油を使ったすべての空冷エンジンで、オイル漏れが発生するはずですよね。

エンジンオーバーホール実績1,080基以上の専門店「有限会社ガレージ湘南」でも、現行車・旧車を問わず、空冷エンジンに100%化学合成油を使用されています。

「愛車にできるだけ長く乗り続けたい」「好調な状態を維持したい」という目的からすると、化学合成油・鉱物油それぞれのメリット・デメリットを考慮しても、化学合成油の使用をお勧めします。

有限会社ガレージ湘南 コラム:エンジンオイルの常識は非常識

実際の使用例(筆者の知るかぎり)

CB750F/CB750/CB900F/CB1100R/CB1100/CBX400F/CBR400F/FTR223/CBR1000RR/CBR250RR MC22/VT250 SPADA/CB125T/CB1300SF/CBR650F/XR250

Z1/Z2/GPz1100F/GPz750F/GPZ900R/ゼファー750/ゼファー550/ゼファー400/Z750FX/Z550FX/Z550GP/Z1000MKⅡ/ZZ-R1100/ZX-10R/ZX-10/ZXR1200/ZXR1100/ZXR400

GSX-R1000/GSX1300R隼/GSX1100Sカタナ/GSX400Sカタナ/GSX400F/GSX400E/XJ750E/XJ400/XJR400R/WR250/FZR750

ベリティ オイル(三和化成工業)の信頼度とインプレッション

上記のほか、ハーレーやドゥカティ、BMWなど

エンジンを長く持たせることを優先する場合、筆者もこの考え方に賛成です。

誤解のないように言っておきますが、鉱物油にもメリットはあります。

主にコスト面です。

世界的に見ると、発展途上国とか、日本よりも所得基準が低い国もあります。100%化学合成油だけだと、定期的にオイル交換できなくなってしまうかもしれません。

「オイルが高いから交換サイクルを守らない」

それでエンジンの故障が頻繁に発生したら、本末転倒ですからね。

コスト優先の人や、「どうしても鉱物油がいい!」という人はそれでいいと思います。

エンジンオイル6つの基本性能

おおまかに「こういう指標があるんだな」ぐらいに理解しておけばOKです。

1,潤滑

流体潤滑作用・弾性潤滑作用・境界潤滑作用によって、金属同士の摩擦を軽減して、エンジン内部を潤滑する。

たとえば、油が手に付いた状態で物を持つと、ツルツル滑りますね。これが潤滑です。

金属の表面は拡大すると、平面ではなくデコボコになっています。(くわしくは後ほど)

2,冷却

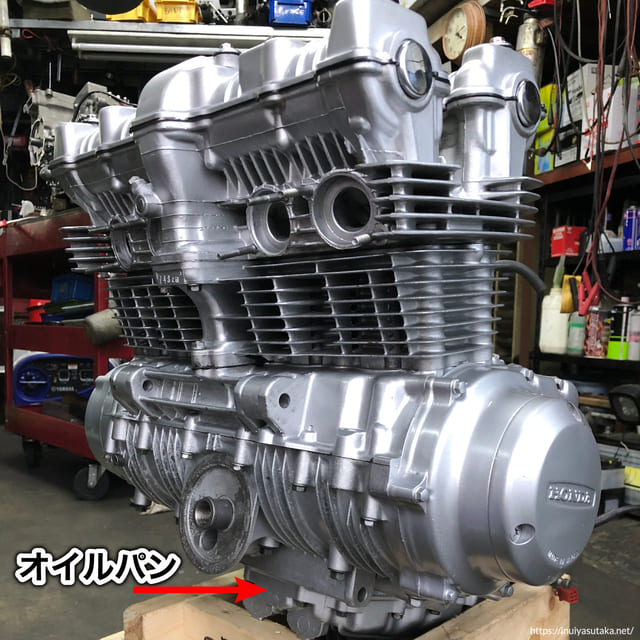

エンジンオイルがエンジン内部を循環する際、発生した熱を奪って、エンジンを冷却しています。

オイルは、オイルクーラーや、オイルパン(オイルが溜まるところ)などで冷却されます。オイルパンで冷却されたオイルは、オイルポンプで吸い上げられ、エンジン各部に送られます。

3,気密

シリンダーとピストンリングの間には、適度なクリアランス(すき間)があります。

エンジンオイルの油膜がクリアランスに入り込むことで、気密性を高めています。

ピストンリングは、シリンダー壁に向かって張力(テンション)がかかっています。

ピストンリングや、シリンダーの摩耗が進むと、気密性が保てなくなります。すると、エンジンのパワーロスや、燃焼ガス漏れにつながります。

(くわしくは後ほど)

4,清浄分散(せいじょうぶんさん)

燃料の燃焼過程でカーボンや、スラッジなどの汚れが発生します。

汚れがエンジンにたまると、故障の原因になったり、エンジン寿命を短くする引き金になります。それらを防ぐため、エンジン内で発生した汚れをオイルに取り込んだり、オイルの酸化を中和したりします。

ちなみに、エンジンオイルが使用とともに汚れていくのは、エンジン内の汚れをオイルに取り込んでいるため。

オイルが黒っぽくなるのは、燃焼で発生したカーボンを取り込むからです。

なので「オイルの色が黒くなるほど劣化している」というのは誤解です。「オイルが汚れている」→「オイル性能も低下している」とはかぎらないんですね。

5,応力分散

一部分に強い力がかかる際、エンジンオイルがクッションの役割をして、ショックを吸収し、力を分散します。

例:トランスミッション

関連用語:極圧(きょくあつ)

摩擦面の焼き付きを防止する性能。

6,防錆(ぼうせい)

オイルが金属表面に付着して、錆(さび)の発生を防ぎます。

以上、

6つの性能ができるだけ持続するオイルが良いオイルという事になります。

逆に考えると、エンジンオイルが本来の性能を発揮できなくなる時は、これら6つの性能が損なわれた時です。

金属同士の摩擦を減らし、少しでも金属部品が減っていくのを抑えることが、結果的にエンジンを長持ちさせることにつながるわけです。

このように考えると、けっこうエンジンオイルは重要な役割を占めることが、わかると思います。

7つめの要素

実際には「価格」が加わります。いくら6つの性能が高くても、あまりに高額すぎたり、供給が不安定で買えなければ、意味ないですからね。

例:1リットル/100万円

製品品質が安定していること、安定供給されていることも大事(経営状態)です。

一般的に利益を減らして、価格をおさえれば消費者には歓迎されます。ただ、経営が長続きしないので、安定供給できなかったり、品質が安定しなくなります。

良すぎると、製品や会社そのものがなくなることは、どの業界にもあることです。

エンジンオイル表示のウソ

ちょっとエンジンオイル業界の闇というか、私たちライダーが知っておいた方がいい話をシェアします。

おそらく、この話を知らないと、まちがった情報に振り回されることになると思います。

エンジンオイルの表示方法は(今のところ)日本では、統一された定義もなければ、法的な規制もない状態。

実際、こんな事例があります。

完全にアウトな事例

エンジンオイルを販売している超有名ネットショップで、合成油(鉱物油 or 部分合成油)を「100%化学合成油」と商品説明に記載しているのを発見しました。

レビューを見ると、購入したお客さんも100%化学合成油と信じています。

おそらく、販売事業者がオイルを理解しないまま売っていて、間違いに気づいてないのでしょうね。

2スト・4ストの両方で複数、こうしたケースがありました。

故意に大げさに表示したり、ウソを表示するのはもちろんNGですが、うっかりミスでも法的にアウトです。

優良誤認とは

景品表示法第5条第1号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの

(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの

であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。

具体的には、商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。

消費者庁 優良誤認とは

芸能人や、インフルエンサーなどのステルスマーケティングが、たまにメディアで取り沙汰されますが、販売事業者(バイク用品店)がまちがってることもある、という話です。

ステルスマーケティング(英語: stealth marketing)とは、消費者に広告であると明記せずに隠した販促・宣伝行為。

非営利の好評価の口コミを装うなどすることで、消費者を欺いてバンドワゴン効果・ウィンザー効果を狙っている。 「ステマ」の略語で知られる。 やらせやサクラなどもこの一例に分類される。

事業者自らが第三者のフリをする「なりすまし型」と、宣伝対価の利益供与が秘匿されている「利益提供秘匿型」の2種がある。

Wikipediaより

これ以外にも、有名オイルメーカーが、グレーな表示をしていることがあります。

(のちほど、くわしく解説します)

なんちゃって化学合成油

激安オイルの中には、グループⅢ「高度水素化分解基油(鉱物油)」にもかかわらず、「100%化学合成油」と称して、販売している製品があります。

会社名、商品名は伏せますが、

「法律的にはグレーだけど、お客さんの立場から見たら、良心的じゃないよね」というケースです。

はっきり言うと、悪質だと思います。

本物の100%化学合成油は、決して安く作れないので、その事を知ってる人じゃないと多分、知らずに買ってしまうでしょうね。

現在はオイルメーカーの良心だけが頼り、みたいな状況です。

ということでエンジンオイルに関する基本的な知識は、持っておいたほうがいいと思います。

エンジンオイルの種類と表示の見方

「エンジンオイルはどうやって、つくられているか?」を知ると、理解しやすくなります。

結論からいうと、

エンジンオイル=ベースオイル+添加剤です。

ベースオイル80%〜90%に対して、添加剤10%〜20%を加えたものがエンジンオイルです。

(配分に幅があるのは、エンジンオイルによって異なるため)

先に添加剤について、簡単に解説します。

オイル添加剤の種類

- 摩擦調整剤

- 極圧剤

- 粘度指数向上剤

- 清浄分散剤

- 酸化防止剤

- 消泡剤

- 防錆剤

- 着色剤

以上が主要なエンジンオイル添加剤です。

ここでいう「エンジンオイル添加剤」は、バイク用品店などで販売されている後入れの添加剤ではありません。

エンジンオイルをつくる際、ベースオイルに添加するものをいいます。

添加剤にも鉱物油ベース、化学合成油ベースがあり、グレードも様々です。相性の良いもの、悪いものがあります。

また「○○剤」と書いていますが、実際には1つの添加剤で複数の効果がある添加剤もあります。

ですので、「8種類の添加剤をベースオイルに混ぜれば、だれでもエンジンオイルがつくれる」というほど、簡単ではありません。

「エンジンオイルにどのような機能を持たせるか?」

「添加剤をいかに効果的にブレンドするか?」

オイルメーカー各社の腕の見せどころです。

またベースオイル同様、クオリティの高い添加剤は価格も高価です。当然、エンジンオイル(製品)の販売価格も高くなります。(安いオイルはそれなりです)

オイルが値上がりし続ける理由

世界のエンジンオイル添加剤事情

オイルメーカーの方いわく、ロシアのウクライナ侵略により、良質な添加剤が入手しづらくなっているそうです。

良いものは中国が買い占めているとか。

2025年も「オイルなど、各種潤滑油が値上がりする」という予測もあります。(材料費、輸送費の高騰)

ベースオイルとは?

市販されているエンジンオイルに記載されているのは大きく3種類です。

- 鉱物油

- 合成油

- 100%化学合成油

エンジンオイルの容器や、バイク用品店で目にした事があると思います。

ただ、これは販売上の表記で、けっこうアバウトだったりします。というのも表示に法律上の規制や、明確な定義が存在しないからです。

アメリカ石油協会では、ベースオイルを5つのグループで明確に定義しています。

APIによるベースオイルの定義

グループⅠ

基油:鉱物油(ミネラル)

粘度指数:80〜120

飽和分:90%未満

硫黄分:0.03%以上

精製方法:溶剤精製

市場でもっとも安価なベースオイル。

グループⅡ

基油:鉱物油(ミネラル)

粘度指数:80〜120

飽和分:90%以上

硫黄分:0.03%以下

精製方法:水素化分解処理

グループⅠより複雑なプロセスである水素化分解処理によってつくられる。グループⅠの基油と比較して、より優れた抗酸化特性を備えている。

グループⅢ

高度水素化分解基油(鉱物油)

粘度指数:120以上

飽和分:90%以上

硫黄分:0.03%以下

精製方法:水素化分解処理

グループⅡの基油よりもさらに精製されている。VHVI(Very High Viscosity Index)と呼ばれることもある。

グループⅣ

化学合成油

PAO(ポリ・アルファ・オレフィン)

原油の蒸留と精製によってつくられるⅠ〜Ⅲのグループと異なり、化学プラントによってつくられる化学物質。製造には高度な処理をおこなう設備が必要で、グループⅢの基油よりはるかにコストが高くなる。

グループⅤ

上記グループⅠからⅣに属さないもの

例:各種合成エステル、植物油、ナフテン系基油、リン酸エステル、シリコーン油、ポリブデンほか

化学合成油

ポイントを簡単にまとめると、

・グループ1から3まで 鉱物油

・グループ4 化学合成油

・グループ5 それ以外

同じ鉱物油でも、精製方法によってグレードが異なるという事に注目です。

ここまでだと話は簡単なのですが、「エンジンオイルのウソ」でお伝えしたように、実際に販売されている表示は、私たち消費者にとってわかりにくくなっています。

代表例がグループⅢ「高度水素化分解基油(鉱物油)」です。

厳密には原油から精製するため鉱物油なのですが、マーケティング(販売戦略)上、グループⅢの基油を使ったエンジンオイルを「化学合成油」、「合成油」と称して販売するメーカーが存在します。

もし、オイルに詳しくなければグループⅣや、Ⅴと同じ化学合成油だと思っちゃいますよね。

それでいて、価格は化学合成油100%よりも安いので、ぱっと見よさそうに思えてしまう。

個人的には「優良誤認」じゃないの?と思ってしまいます。

実際、アメリカでは表示をめぐって訴訟になりました。

カストロールが、グループⅢのオイルを「化学合成油」として販売したため、モービルが「不当表示だ!」と訴えを起こして、裁判で争われたのです。

結果として、モービルが敗訴。法律上「グループⅢを化学合成油と称して販売してOK」という事になりました。

つまりグレーな表示が公認されてしまったわけです。。。

結果、グループⅢ 高度水素化分解基油(鉱物油)が、「化学合成油」「合成油」などと表示して販売され、私たち消費者にとって、まぎらわしい状況になっています。

製品ラベルや広告の見分け方

実際に、製品のラベル表示や、メーカーの広告表示を見る際のポイントをお伝えします。

100%化学合成油

「フルシンセティック」または「合成油」と呼ぶこともあります。

一般に「100%化学合成油」として販売されているオイルは、API分類グループⅣ、Ⅴになります。

例:PAO(ポリ・アルファ・オレフィン)、各種合成エステル、植物油、ナフテン系基油、リン酸エステル、シリコーン油、ポリブデンほか

鉱物油

APIでは3種類あります。(グループⅠ、Ⅱ、Ⅲ)

グループⅢ(高度水素化分解基油)が、鉱物油なのに「合成油」(または全合成油、化学合成油、フルシンセティック)と表示して販売されています。

部分合成油

主に化学合成油と鉱物油(グループⅠ、Ⅱ、Ⅲ)を混ぜ合わせた製品です。

「半化学合成油」、「半合成油」、「全合成油」、「合成油」、「セミシンセティック」などと表示されていることがあります。

性能的には「100%化学合成油と鉱物油の中間」といわれています。

見分けるポイント

1,ほかの「100%化学合成油」と表示されているオイルと比較して、極端に価格が安い。

2,化学合成油、全合成油、合成油、フルシンセティックなどの表示はあるのに「100%」と書かれていない製品は

- グループⅢに該当する鉱物油(高度水素化分解基油)

- グループⅢと、ⅠかⅡの鉱物油を混ぜ合わせたオイル

- 鉱物油(グループⅠ、Ⅱ、Ⅲ)と化学合成油(グループⅣ、Ⅴ)を混ぜ合わせたオイル

どれかである可能性が高いです。

バイク別 2ストオイルの選び方とおすすめ 実走比較レポート付き

繰り返しになりますが、現状はオイルメーカー、販売店の良心だけが頼り、みたいな状況です。

私たち消費者側が知識をつけて、賢くなるしかありません。

オイル粘度表示の読み方とえらび方

これまでお伝えした以外にも、JASO規格や、API規格など、エンジンオイルの品質を示す指標があります。

ただ、こうした規格を取得するためにはコストがかかります。

そのため、あえて上記の規格を取得していないエンジンオイルも多々、あります。「じゃあ、粗悪な製品なのか?」というと、規格を取得した製品に勝るとも劣らなかったりします。

むしろ、大事なのはオイル粘度です。

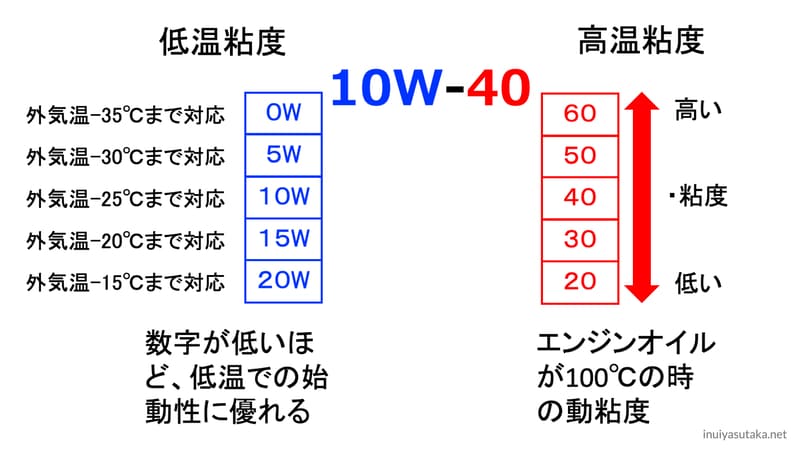

SAE粘度は、米国自動車技術者協会が定めた粘度規格。

Wは「Winter」の略で、対応する外気温を示す数字です。数字が低いほど低温での始動性に優れます。

日本だと、冬の北海道や、富士山でマイナス30℃〜マイナス40℃が観測されたという記録があります。ただ、通常、バイクで走るぶんには、低温粘度を気にする必要性はないと思います。

次に高温時の粘度。

10W-40の「40」は、エンジンオイルが100℃の時の動粘度です。数字が高くなるほど、粘度が高くなり、油膜切れしにくくなります。

反面、抵抗が増えるため、エンジンのレスポンスがにぶくなったり、燃費が悪くなります。

オイル粘度のポイント

オイル粘度は、バイクメーカーによって設定されていて、使用環境に応じて幅がある。新車や、新車に近いコンディションなら、車種ごとに指定されている高温粘度で選ぶのが原則となる。

具体例はのちほど。

変化するエンジンオイルの常識 油膜と粘度

1970年代、ベースオイルが鉱物油全盛だった時代は

「粘度の高いオイルのほうが油膜が強い。高い油温でも潤滑性能が維持できる」

というのが一般的な考え方でした。

・粘度が高い=油膜が厚い=抵抗が増える=レスポンスは鈍くなる、燃費は落ちる

・粘度が低い=油膜が薄い=抵抗が減る=レスポンスが良くなる、燃費は向上する

時代の流れとして、エンジンは空冷から水冷になり、性能が上がるにつれて、油温が上昇していきました。

(自動車だとターボ化、高出力化がすすんでいった)

油温が一定以上まで上がると、エンジンオイルに含まれる粘度指数向上剤(ポリマー)が劣化して、オイル自体が劣化。

高温時のオイル粘度が低下

油膜の強度が低下

シフトフィーリングが劣化する

という問題がありました。

とくにレースの場合、少しでもフリクションロス(エンジンパワーの損失)を減らすため、できるだけオイル粘度を低くしたいわけですが、そうすると潤滑不良や、油膜切れの心配があったわけです。

そこでノンポリマーの鉱物油や、植物油を試すなど試行錯誤が繰り返されたのち、航空機エンジンで使用されている化学合成油へと、時代はシフトしていきました。

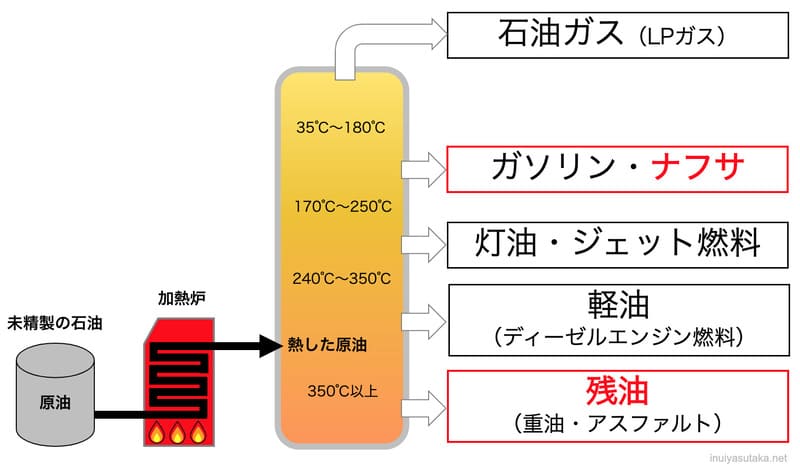

残油の不純物を取り除いて精製したものが鉱物油。上部の赤枠がガソリンや、石油製品の基礎原料になる。

石油精製にあたっては上に行くほど、より高度な設備が必要になるそうです。(生産コストがかかる)

時代は変わり、ベースオイルに化学合成油が使われるようになって、粘度を上げることなく油膜が保持できるようになっていきました。

環境に配慮した低燃費化、エンジン性能の進歩、オイルの進歩など、いろんな要因があると思います。

「化学合成油」にもさまざまあります。さきほど紹介したとおりPAOや、エステルがあったり、同じエステルでも複数の種類があったりします。だから本当は「エステル系」とか「化学合成油」でひとくくりにできないんですね。

600℃に耐えるエンジンオイル

一般的に「エンジンオイルの油温は120℃ぐらいが上限」とされています。

ところがオイルメーカーのエンジニアいわく、現在は技術の進歩によって200℃どころか、600℃に耐えるオイル(100%化学合成油)をつくることも可能だそうです。

ただ、現実的な話、600℃になるとエンジンのほうが先に音を上げてしまいます。

エンジンを含めて考えると、120℃ぐらいが現実的なようです。

オイル粘度を上げると油温が上がる

同じエンジンで異なる粘度のオイルを比較した場合、

粘度を高くすると、摩擦抵抗が増える事によって熱が出るため、油温が上昇する

ことがわかっています。

つまり、オーバーヒートを避けるためにオイル粘度を上げて、逆に油温が上昇するわけです。本末転倒ですね。

現代の鈴鹿8時間耐久ロードレースオイル

耐久レースは、エンジン保護性能を重視するため油膜を厚くします。

反面、抵抗が増えるためエンジンのレスポンスは落ちます。(といっても公道ではほぼ、わからないレベル)

スプリントレース(比較的、短い距離で競うレース)の場合、レスポンスを重視するので、耐久レースほど厚い油膜を必要としない。

用途がちがえば、重視するポイントも異なる。

ちなみに鈴鹿8耐で使用される(100%化学合成油の)オイル粘度は10W-40。公道と変わらない粘度です。

しかも、製品によってはストリート用として使用できる耐久性(オイル寿命)があります。

粘度と油膜の関係性

同一製品で10W-40と、5W-30を比較した場合、「相対的に10W-40のほうが粘度が高い」といえます。

SAEオイル粘度で解説したとおり、10W-40と、5W-30を比較する場合、40と30の部分を比較します。(10W、5Wではありません。念のため)

一般的に低粘度オイルほどエンジン停止後、シリンダー(壁面)に付着したオイルが下に落ちやすくなります。

そりゃそうですよね、柔らかいわけですから。

月に1回だけとか、あまりバイクに乗らない人の場合、低粘度オイルを使用していると、エンジン始動(コールドスタート)の際、エンジンを痛めることも起こりうるわけです。

ただ、これはあくまで一般論。

実際はエンジンオイルごとに油膜の強度は異なります。

「10W-40だから、どのオイルも油膜の強度は同じ」ではないという事です。

同じ粘度でもエンジンフィーリングが異なる

同じ10W-40の化学合成油でも、オイルによってエンジンフィーリングや、シフトタッチが異なります。使用されている添加剤の種類やグレード、配分などが異なるからでしょう。

筆者はたまたま2ストのギアオイルで、複数の4スト用エンジンオイル(10W-40)をテストし、シフトタッチの明らかな違いを体感しました。

一番、シフトフィーリングがよかった非売品オイルを現在も使用しています。

オイル粘度えらびの基本と失敗例

オイル粘度は、バイクメーカーの推奨粘度が基本です。

比較的、最近のバイクは推奨粘度が#30(高温粘度)で、#50あたりの高粘度オイルは、真夏にかぎって使用するなどある意味、特殊な使い方になります。

(冬場に#50を使用すると、クラッチが切れなくなったり、暖機運転の時間が長くなります)

よくある失敗事例としては、極端に硬すぎたり、柔らかすぎる粘度のオイル使用があげられます。

旧車・過走行バイクのエンジンオイル粘度

ここからは例外。

さきほどお伝えしたように本来、バイクメーカー推奨のオイル粘度が基本です。

ただ、メーカー指定粘度は、あくまで「新車」(もしくは新車から1年以内)の話。走行距離を重ねると、エンジン内部のパーツがすり減ってきます。

たとえば新車の時と比較して、シリンダーとピストンのクリアランス(すき間)が広くなるわけです。

エンジンオイルには、油膜ですき間を埋める「気密性」という役割があります。

(前出:オイル6つの基本性能のうちの3)

すると、「新車の時は10W-40でよかったけど、走行距離が伸びてしまい、#40だと密閉できなくなった」ということが発生するんですね。

使用環境、車種や排気量にもよりますが、30,000km〜50,000km以上走行しているバイクだと

「オイル粘度を下げる? 粘度を上げる? 」

そうですね。一般的にはオイル粘度を高くします。

たとえば、前出のエンジンオーバーホールの専門店 ガレージ湘南では

・1970年〜1980年代の空冷Z系・GPzエンジン、空冷CBシリーズ、XJ、GS、GSX

・ゼファーやZRXなど1990年-2000年のバイク

・リッタースーパースポーツ

などのバイクに、ベリティの100%化学合成油 BIKE FS HR VER3(10W-40)を使用しています。

ある時、同社のお客さんが(過走行車の)Z系空冷エンジンに低粘度オイルを使い、「エンジンの音が大きくなった」と言ってきたことがありました。

わざわざ気密性を下げるようなことをしているわけですから、音が大きくなるのは当然ですね。

あらためて理由説明して、指定粘度オイルを入れてもらったところ、音がしなくなったというエピソードがあります。

低粘度でシール性能が高いオイルもある

ここからは一般論ではなく、最新テクノロジーの話。

じつは、オイル粘度を変えなくても気密性(シール性)を高くして、オイルを漏れにくくしたり、油膜強度を上げたり、オーバーヒートを抑制することができます。

左は一般的なエンジンオイル。右側はニューテック社のエンジンオイル。

オイル粘度は、オイル選びの重要な指標ではあるものの、粘度(数字)だけでエンジンオイルを判断できるほど単純ではない、という事です。

テスト車両のエンジンを分解して検証

ニューテックオイルを使い続けて、29,298km走行した筆者CB125T改のエンジンを分解しました。

シリンダー、ピストン、ピストンリング、ピストンピン、ピストンクリップはすべて中華製(キットで約6,000円)。

エンジンのオーバーホールを1,080基以上、手がけてきたメカニックから「走行距離のわりに綺麗な状態」との評価をもらいました。

記事の最初で紹介したとおり、その後ピストンリングすら交換しないまま、47,968kmを突破。

最後まで白煙を吹くことなく走行できました。(オイルの減りもなし)

さらにトータル走行距離85,494kmのエンジンパーツを計測。

カムシャフトなど多くのパーツが再利用可能な状態でした。

NUTEC(ニューテック)とは?

ニューテックはLONDON ENGLANDに本社を持つ潤滑油メーカー。

フランスのオイルメーカーelf(エルフ)のレース部門ゼネラルマネージャーと、数人のエンジニアが独立して創設。

日本で販売されているオイルは、日本で生産されているようです。(製品パッケージに記載があります)

4輪ではF-1や、フォーミュラニッポン、GT。

バイクでは

・WSBK(スーパーバイク世界選手権)

・WGP(2ストローク時代のロードレース世界選手権)

・鈴鹿8耐、ル・マン24時間など、世界耐久ロードレース選手権(EWC)

・全日本ロードレース選手権(JSB1000/ST1000/ST600ほか)

など、数多くの供給実績があります。

・2006年 FIM世界耐久ロードレース選手権シリーズ(EWC)鈴鹿8耐 優勝 TSRホンダ

・2011-2012年 FIM世界耐久ロードレース選手権シリーズ(EWC)鈴鹿8耐 優勝 TSRホンダ

・2017-2018年 FIM世界耐久ロードレース選手権シリーズ(EWC)シリーズチャンピオン TSRホンダ

(オッシャースレーベン8時間耐久 優勝/ル・マン24時間耐久 優勝)

そのほか、将来のGPライダーを育てるオランダのMolenaar NSF100カップをサポートしています。

じつは最近、知ったのですが、MotoGPテレビ中継の解説者をされている上田 昇さんお勧めのオイルメーカーでもあるようです。

一般的な潤滑油メーカーとニューテック社のちがい

NUTEC Japanの代表 鳩谷(はとや)氏が、トヨタワークスの元レーシングエンジニアで、エンジンチューナーであること。

カローラや、ツーリングカーなど市販車から、世界スポーツカー選手権、世界ラリー選手権シリーズ(WRC)、アメリカIMSAシリーズなどを手がけた、生粋のエンジン屋さん。

「エンジンオイルは、エンジンオイルの一部である」

という考えのもと、エンジンパフォーマンスをアップするオイルをコンセプトに開発されています。

(以下、鳩谷氏の経歴の一部)

市販車エンジンのチューニングから始め、競技用のエンジンではトヨタ1600GTの<9R>のチューニングに携わったのが最初だった。

年間に100基以上のペースでチューニングし、カム、ピストン、ポートの形状に至るまで独自のアイデアを盛り込み性能を向上させ、経験を積んだ。

1970年代にモータースポーツで世界的に名機となった2T-Gの競技用コードネーム100Eの開発に参加。

そのトヨタ自工とヤマハ発動機の共同開発グループに加わった鳩谷のアイデアがカムやピストン、その他の部品にも採用された。この頃にはエンジンのみならず、車両の開発にも携わることとなる。やがて鳩谷のもとに出向辞令が出た。

それは、トヨタが世界選手権ラリーシリーズに挑戦した初代セリカ1600GTの開発メンバーとしてトヨタ自工技術部へというものだった。

用意されていたのは<技術員>のポジション。汚れるのも厭わず、若きメカニックの時代と同じように自ら手を下すこともあったが、競技車両開発を統轄する<エンジニア>としてのキャリアがこの時スタートした。

その頃、機械的に性能向上させるだけでなく、それを補い、なおかつそれ自体の性能を最大限に引き出すことが出来るオイルの存在、性能が鳩谷には気になり始めていた。

ニューテック公式

「オイルメーカーは自前の研究設備や自動車メーカーとの協同作業で、エンジンにマッチした製品を開発しているが、必ずしもオイルメーカー側がエンジンに精通しているわけではないのが現状」

ニューテックオイル開発にあたっては、鳩谷氏の豊富なノウハウがフィードバックされています。

じつは、他メーカーの元レーシングエンジニアも、鳩谷氏とまったく同じことを言ってました。

「エンジン屋はオイルを知らない。オイルメーカーはエンジンを知らない」

理論と実地の両方を知らないと、本当の意味で良いオイルはつくれない、と言う事だと思います。

ニューテックオイルは他のオイルと何が違うのか?

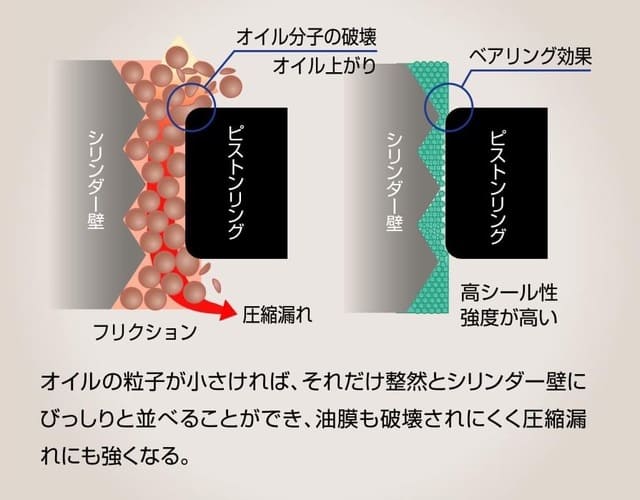

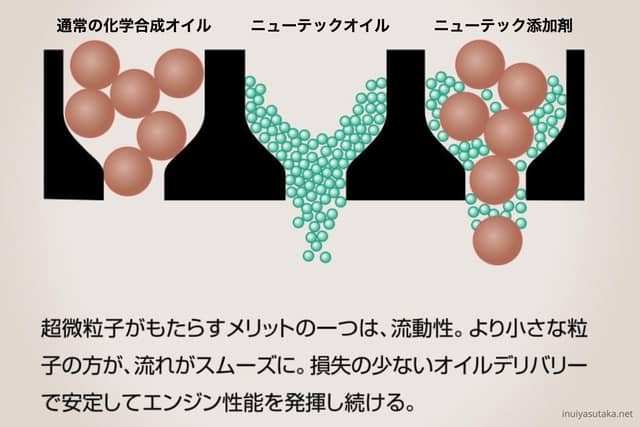

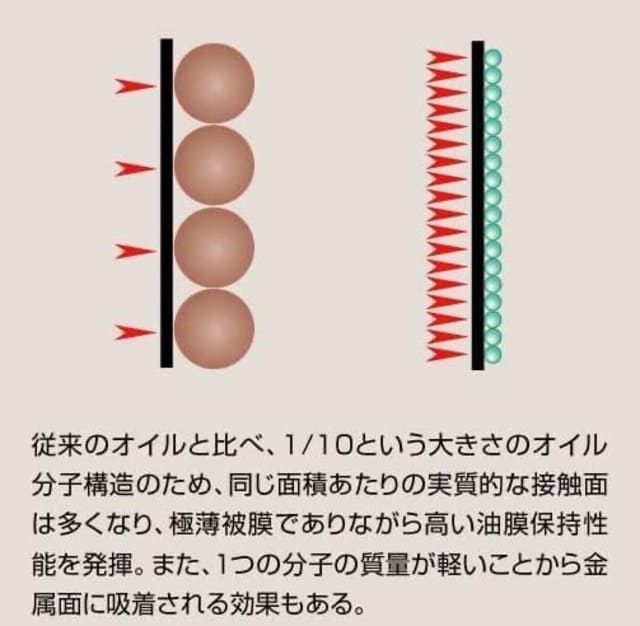

オイル分子が一般的な化学合成油の1/10以下と、とても小さいのが特徴。

一般的な化学合成油の分子(茶色)が大粒であるのに対し、ニューテックオイルの分子はひじょうに細かいです。

メリットとしては、せん断破壊しにくく、熱や攪拌(かくはん)にも強い分子構造。フリクションロスの軽減、油膜切れの抑制、油膜保持による密閉性(圧縮)の向上につながっています。

ほかにもあると思いますが、具体的な中身については各社、企業秘密なので明らかにされていません。

ニューテックオイルがお勧めな理由

筆者が4万キロ以上、走行テストした上でいうと、油温が下がりやすいこと。

オイル寿命が長く、なによりエンジンが長持ちすることです。

ほかには、オイル粘度を自分で調整できることですね。ニューテック社には、複数のエンジンオイルがラインナップされていますが、ことなる銘柄同士をブレンドしても、問題なく使用できます。

メーカーの方いわく「ベースオイルが共通のため、ブレンドしても大丈夫」とのことです。

ただ「より性能を引き出すためには同じ銘柄のオイルをブレンドする方が望ましい」というお話でした。

例:

☆☆☆ インターセプター ZZシリーズ同士のブレンド

☆☆ インターセプター ZZシリーズとEster Racing(NC-50/NC-51)のブレンド

メーカーのテストでは、以下の結果となっています。

証拠:ニューテックオイルの耐久性

2リッター ディーゼル ターボエンジン

約15,000km走行したオイル(NC-51)の粘度指数を計測

ニューテックオイルのデメリット

強いて言うなら、バイク用品店(量販店)に置いてないので入手しづらいこと。

というのは

「理解不足によって、持てる性能を最大限に引き出さないと無駄になってしまう。結果、ユーザーが快適にクルマやバイクを走らせることが出来ない=ユーザーにとって不利益になる」

という鳩谷氏のこだわりから、ニューテック製品を取り扱う販売会社の営業担当者には講習、トレーニングをおこなっているそうです。

つまり「ウチのオイルを販売してくれるならどんなショップでもいい」という考え方ではないんですね。

ニューテックオイルのメリット

まとめると、

・柔らかいオイルのわりに油膜が強力

・オイル分子が通常のエンジンオイルの10分の1と細かいため、高い油膜保持性能、高シール性によりオイルが燃焼しにくい

・高性能オイルの中で価格が手ごろなのに違いが体感できる

・冬など低い油温でも比較的、レスポンスがいい

・真夏で100℃を超えてもオーバーヒートしない(空冷エンジン)

・バイクメーカー指定サイクル3,000km毎に交換しているが、距離が伸びても大きな劣化を感じない

・オイル寿命が長い。走行距離を重ねても、油温が高くても、ギアのシフトフィーリングが良い

・比較的、走行時の油温が下がりやすい(真夏の高速で100℃以下)

いろいろ挙げましたが、

基本的にゴムシール、樹脂に対する膨張性などの心配がなく使える点、オイル粘度をこまかく調整できる点が、旧車ユーザーにとってうれしいオイルだと思います。

車種・粘度別 お勧めエンジンオイル

本記事では「オーバーヒート対策」をメインに取り上げていますが、あくまで「春夏秋冬を通して、エンジンを長持ちさせる」ことをメインテーマとしてます。

そのため、ここで紹介しているオイルは当然、冬場での使用にも適しています。

わかる範囲で、オイルメーカー推奨車種と推奨オイル・粘度を記載しておきます。

注意事項とポイント

1,オイルメーカー推奨はあくまで一例です。「ほかは絶対にダメ」という意味ではありません。

2,ブレンド比率は、公道メインで走行する場合の基本的な粘度です。基本はバイクメーカー推奨粘度で、夏場などに油温が上昇しやすい車種や、過走行車でオイル消費量が多い場合は粘度を上げます。

(油温上昇で粘度を上げた場合、冬場は粘度を下げます)

3,エンジンオイルの適正油温は80℃から100℃(MAXで120℃)が目安です。オーバーするなら粘度を上げるか、上位グレードのオイルを試すといいです。

4,オイル交換は、基本的にバイクメーカー指定サイクルと同じです。ただし、初めてニューテックオイルを使用する場合、オイルが汚れやすくなることがあります。

できれば初回は1,000kmから1,500kmぐらいで交換して、以降は通常のサイクルで交換するといいです。

インターセプター ZZシリーズ

インターセプターZZシリーズは、ニューテックエンジンオイルの中で、入門的な価格帯のオイル。

にも関わらず、高性能かつ高耐久性。

純正オイルから変えると比較的、ちがいが実感しやすいと思います。

ストリートやライトチューニング用に開発されたエンジンオイルで、強靭な極薄の油膜がエンジン性能の高効率化を実現します。ワイドレンジをカバーする粘度を新たに設定し、手軽に幅広くニューテックテクノロジーを感じていただける製品に仕上げました。

ニューテック公式

化学合成油ベース ZZ-01/ZZ-02

エステルが含まれた化学合成油(95%エステル系+5%ミネラル)。ゴム・シール類の防潤性(膨張をふせぐ)に優れたオイルです。

筆者のCB125T改では、夏以外のふだん使いとしてZZ-01/ZZ-02を使用していました。

ちなみにZZ-01は、クラシックミニ(ローバーミニ)の推奨オイルです。

ZZ-01,02はエステル系の化学合成油をベースオイルに使用して性能を確保し極力、ポリマーや添加剤を使用せず、厳選した高性能鉱物油をブレンドして高性能且つリーゾナブルな価格を実現したオイルです。

ニューテック公式

ZZ-01 5W-35 化学合成(エステル系)

メーカー推奨車種:SRX600、セロー250、CBR125R、旧型・新型レブル250

ZZ-02 10W-45 化学合成(エステル系)

メーカー推奨車種:スポーツスター1200s、CB1100R・CBX400F・CB400SF・CB400SF VTEC SPEC2・CB1300SF、VTR1000SP-2、XLR125R、FJ1200、XJR1200、GSX1100S、GSX1400、グース250(ブレンド比率 ZZ-01 60%+ZZ-02 40%)

鉱物油ベース ZZ-03/ZZ-04

耐熱性や耐劣化性に優れた鉱物油をベースに、エステル成分を配合したオイル。

とくに1980年中盤以前の旧車で、純正バルブステムシールが化学合成油に適合していない(または適合が不明な)場合に推奨しているオイルです。

もちろん水冷バイクにも使えます。

ちなみにZZ-03は、純正指定オイル粘度10W-40のヨーロッパ車や、クラシックミニ(ローバーミニ)の推奨オイルです。

ZZ-03 10W-40

水素化精製ミネラル(API分類上はグループⅢ 鉱物油)

ZZ-03は厳選した添加剤やフリクションモディファイアーを採用した高性能鉱物油です。

ニューテック公式

一般向けの4輪&2輪共用オイルで、2輪用にギアの極圧性にも対応出来るように設定しています。

メーカー推奨車種:CB1300SF、CB1100R、CBX400F、KZ1000、Z1000R、GPz1100(空冷)、FJ1200、GSX1100S

ZZ-04 5W-30

水素化精製ミネラル(API分類上はグループⅢ 鉱物油)

Ester Racing NC-50/NC-51

一般走行から高負荷走行、競技用までレース・ストリートを問わず、守備範囲の広いオイル。

(NA・ターボ車を問わず4輪にも使用可能)

ニューテックオイルの中で、もっともベーシックなグレード。価格と性能のバランスがいいと思います。

旧車はもちろん、現行モデルのほか、ノーマル、チューニングエンジンに使用可能。油温135℃という高油温でも油膜切れが発生せず、全日本ロードレース選手権などで使用されています。

ZZシリーズとの大きな違いは、エステル成分の含有量。

インターセプターよりも、NC−50/51の方がエステルが多く含まれています。

(このオイルもニューテックオイル同士ならブレンドしてOK)

筆者のCB125T改では、真夏や、高速道路を使った長距離ツーリング時にNC−50/NC−51を使用していました。

効果・特徴

・エステルを主成分にした全合成処方のエンジン油

・摩擦係数はテフロンと同等の性能を有し、耐熱性はより高い性能を確保

・超微細な分子結合で生成されたオイルが極薄で強靭な油膜を形成。シリンダーピストンリング、メタル、タペット等の摩擦摺動面を保護し、フリクションの低減及びシール性の向上に著しい効果を発揮

・シール性向上により、オイル上がり、オイル下がりを極少に留め、燃焼室内のスラッジ発生やブローバイガスの発生を抑制して圧縮圧力が上昇し、燃焼効率及び燃費効率の向上が図れる

・超微細化された成分は非常に安定しており耐熱、耐圧性に優れシリンダー内の燃焼温度、圧力にも充分耐え、極薄の油膜はフリクションを低下させエンジンの発熱を抑えると共に熱伝導性を高めエンジン油温の上昇を抑制

・空冷エンジンやディ-ゼルエンジンにも有効で出力向上と排気ガスのクリーン化を実現

・超微細化成分はオイル汚れが少ないためオイルエレメントやオイルシールのロングライフ化が図れる

・スペースシャトルや軍需用の潤滑剤成分を使用しているため、高温安定性.酸化安定性.極圧性.油膜保持性等の耐久性能に優れている

NC50シリーズとZZシリーズとの違い

実際に走っていると、レスポンスの違いはあまり分からないです。

逆に言えば、それだけZZシリーズが高性能なのかもしれません。

オイル寿命は、NC50/NC51のほうが優れています。NC50シリーズを使用中、意図的に油温120℃を超えさせた事がありますが、体感できるレベルでは性能低下は見られませんでした。

コスパは極めて高いオイルだと思います。

Ester Racing NC-50/NC-51 オイル寿命

「証拠:ニューテックオイルの耐久性」でお伝えしたとおり、オイル寿命が長いことが証明されています。

NC-50 10W-50 化学合成(エステル系)

上位グレードNC-41と同様、低温粘度は10Wです。

実際は5Wに近い粘度になっていて、高温粘度は40に近い粘度だそうです。つまり燃費やエンジン性能ふくめ、#40相当の性能を発揮するので、指定粘度10W-40の車種にも使用できるとのこと。

メーカー推奨車種:Buell XB12Ss、スポーツスター1200s、XR1200、ハイパーモタード1100S、TL1000S(冬場)、ZRX1100(夏場)、GPZ900R、VTR1000SP-2、RVF750(夏場の街乗りなど油温が上がる場合)、SR400

ゼファーシリーズ(カワサキ指定粘度10W-40)にはNC-50がお勧めです。

NC-51 0W-30 化学合成(エステル系)

メーカー推奨車種:エイプ100、CBX1000(冬場)

上記以外の推奨車種と粘度

高温粘度#40相当(NC-50 50%+NC-51 50%)

カワサキ

ZRX1100、Ninja400

スズキ

GSX1300R隼、水冷GSX-R750、GSX-R600、GSX1100S、TL1000S(夏場)

ホンダ

CBR600F、CB1100XX、CB1000SF、CBR250RR MC22、CBR400RR NC23、ホーネット250(CB250F MC31)、VT250SPADA、RVF750、XLR125R

ヤマハ

SXR400、YZF-R1、YZF-R6

バルブステムシールが化学合成オイル対応の場合

KZ1000、Z1000R、GPz1100などの旧車に推奨(NC-50 50%+NC-51 50%)

車種ごとの粘度とブレンド比率

CB750 RC42:

NC-50 20%+NC-51 80%(冬場)

NC-50 40%+NC-51 60%(夏場)

CB400SF NC31/CB400SF Revo:NC-50 30%+NC-51 70%

CB400SF VTEC SPEC2:NC-50 60%+NC-51 40%

CB400SS:NC-50 60%+NC-51 40%

CBR1000RR:

NC-50 50%+NC-51 50%(国内仕様)

NC-50 70%+NC-51 30%(国内仕様フルパワー化)、NC-50 30%+NC-51 70%(冬場)

CBR600RR:

NC-51 75%+NC-50 25%

NC-50 50%+NC-51 50%(夏場)

CBR400R NC47:NC-50 40%+NC-51 60%

CBR250R MC19:NC-50 30%+NC-51 70%

CBX1000:NC-50 30%+NC-51 70%

CB125T JC06:NC-50 40%+NC-51 60%からNC-50 50%+NC-51 50%

セロー225:NC50 30%+NC51 70%からNC-50 50%+NC-51 50%

GSX-R1000:

NC-50 30%+NC-51 70%(冬場)

NC-50 50%+NC-51 50%(夏場)

GSX250カタナ:

NC-50 50%+NC-51 50%(夏場)

NC-50 20%+NC-51 80%(冬場)

グース250:NC-51 70%+NC-50 30%

モンスター1100EVO:

NC-50 70%+NC-51 30%(夏場)

NC-50 30%+NC-51 70%(冬場)

モンスターS4:NC-50 50%+NC-51 50%からNC-50 40%+NC-51 60%

コツが分かればブレンドはむずかしくない

バイクメーカー指定粘度が#40の場合、基本は「NC-50(10W-50)50%から60%+NC-51(0W-30)40から50%」の範囲で粘度を調整します。

つまり、どのバイクにも基本の粘度があって、油温が上がる・走行距離が多いエンジンなど、必要があれば基本粘度からプラス、#5から#10ぐらい上げるなどして、微調整するイメージです。

バイクメーカー指定粘度(下限)より低くしたり、極端に粘度を上げすぎないことがポイント。

逆に「粘度を変えたほうがいいのか?」というと、過走行車など、よほど特別な理由がないかぎり、一般公道ではあまり気にしなくていいと思います。

(エンジンチューニングなど、改造車を除く)

筆者は以下のようにしています。

粘度とオイル銘柄のアドバイス

オイル銘柄と粘度を一度に変えると、なにがどう影響して変化したのか、わかりづらくなります。

おすすめのアプローチ

ステップ1:粘度はそのままで、オイル銘柄を換える

オイル粘度はバイクメーカー推奨(例:10W-40)のままにして、オイル銘柄だけを換えます。

(もし迷ったらEster Racing NC-50/NC-51がお勧め)

ステップ2:油温をモニタリングしながら走る

油温計がついていない場合、いつもどおりの環境で走って検証します。

ステップ3:それでも改善されない場合

ワンランク上の銘柄を試すか、粘度を上げます。ただ、現実には、まったく改善しないようなら、おそらくオイルではなく、バイク自体のトラブルが原因だと思われます。

(オイル以外に起因する機械的トラブル)

世界最高のエンジンオイル

テクニカルスポーツレーシング率いる「F.C.C. TSR Honda France」は、2017-2018年 FIM 世界耐久ロードレース選手権シリーズで、年間チャンピオンに輝きました。

(通算優勝回数:鈴鹿8耐4回、ルマン24時間1回、オッシャースレーベン8耐2回)

鈴鹿8耐など、耐久レースで実際に使用されているオイルがNC-40/NC-41(100%化学合成油)です。

「市販オイルと、レースで使用されているオイルは別物」

というのがオイル業界の通例。しかしニューテックは市販オイルをそのまま、レースで使用しています。

それだけ基本性能が高い、という事です。

世界一になったオイルが誰でも購入できるわけですから、良心的だと思います。(レース用スペシャルオイルって、通常は入手できませんからね)

もちろんストリートでの使用も可能です。

ニューテック社ではNC-40/NC-41が、ドカティの推奨オイル銘柄になっています。

同社では空冷・水冷でオイルの種類を分けていないそうですが、油温が高くて困っている場合や、空冷ドカティはNC-41を試してみるのもありだと思います。

NC-40シリーズの特徴

湿式はもちろん、乾式クラッチにも適合。耐熱性・耐久性に優れ、エンジンの摺動部位や燃焼等、良いコンディションを維持するのが特徴。

高性能エンジンオイル(ベースオイル改質剤)NC-80が配合されています。

NC-40/NC-41 オイル寿命

ニューテックによると、ストリート、サーキット走行メインの場合、走行距離3000km〜5000kmほど。

エンジンオイルNC-40/NC-41について

レース用として開発しました!

通常レース用エンジンオイルは寿命が短いが、NUTEC OILはロングライフ化を図りチューニング車両一般車両用としても使用出来るよう開発しました。

ロングライフテストを実施(チューニング車両 12台)全車1万km走行オイルの耐久性はクリアーしています。オイル交換時期は5000Kmを目安として下さい。

NCシリーズオイルは、外気温25度程度であればエンジン始動後EXパイプより水分が出てきます。これはエンジンの燃焼状態が良好なことをあらわしています。

本来のオイル性能が発揮されるのは下記を目安にして下さい。

実車走行 100Km程度

ベンチテスト 2,500~3000rpm/1時間 5%負荷程度ベンチテスト・シャシダイナモテストの結果、車種・仕様によって出力に変化のないことがあります。これはオイルの効果によって圧縮圧力・吸入空気量等に変化があり要求A/Fが変化することがあります。

ニューテック公式

NC-40 5W-30 100%化学合成(エステル系)

メーカー推奨車種:NC700X、エイプ100、CB400SS

NC-41 10W-50 100%化学合成(エステル系)

NC-50と同様、低温粘度は10Wですが、5Wに近い粘度になっていて、高温粘度は40に近い粘度だそうです。

つまり燃費やエンジン性能ふくめ、#40相当の性能を発揮するので、指定粘度10W-40の車種にも使用できるとのこと。

メーカー推奨車種:ハイパーモタード1100S、油冷GSX-R750、XR1200、SR400

上記以外の推奨車種と粘度

NC-40 50%+NC-41 50%:ムルティストラーダ、モンスターS2R、ZX-10R、CB1000SF、YZF-R1

NC-40 60%+NC-41 40%:CBR400R NC47

NC-40 70%+NC-41 30%:CBR600RR

オイルブレンド比率 一覧

ニューテックオイル用です。

高粘度を#40にする場合の目安

ZZ-01(5W-35)40から50%:ZZ-02(10W-45)50%から60%

NC-50(10W-50) 50%から60%:NC-51(0W-30)40%から50%

NC-40(5W-30) 40から50%:NC-41(10W-50)50%から60%

ドゥカティ 車種別 推奨オイルまとめ

・ハイパーモタード1100S

高温粘度#50相当

NC-50 10W-50 または NC-41 10W-50

・ムルティストラーダ/モンスターS2R

高温粘度#40相当

NC-50(50%)+NC-51(50%) または NC-40(50%)+NC-41(50%)

・モンスター1100EVO

夏場 NC-50(70%)+NC-51(30%)

冬場 NC-50(30%)+NC-51(70%)

・モンスターS4

NC-50(50%)+NC-51(50%)からNC-50(40%)+NC-51(60%)

ご存じかもしれませんが、ドゥカティ社 推奨オイルとして、シェルアドバンスの4T ウルトラがあります。

テイスト・オブ・ツクバ(以下 TOT)に空冷リッター4気筒で参戦している方の話では、熱だれしにくく、好感触なようです。

ただ、TOTはスプリントレース(10周ほどの短距離レース)なのと、筆者が4T ウルトラを試したことがないため、オイルの耐久性については、わかりません。

オイルの耐久性や、熱的な話をすると、鈴鹿8耐がもっとも過酷であり、次いでル・マン24時間耐久レースだと聞いています。

価格はNC-40/NC41とそう変わらないので、旧車の空冷ドカであれば、筆者ならNC-40/NC41を選びます。NC-40/NC41は鈴鹿8耐と、ル・マン24時間の両方で優勝実績がありますからね。

ちなみに、市販250ccバイクのレース JP250だと、ラジエーターがノーマルのため、夏の筑波サーキットではオーバーヒートする車両もあるそうです。

しかしそのような過酷なレースでも、ニューテックオイルを使ったライダーは表彰台を獲得していました。(2023年 JP250 インタークラス 筑波)

空冷ハーレーにお勧め

ニューテック社が、XR1200などビッグボアエンジン、旧車に推奨しているこだわりのエンジンオイルです。

特徴

エンジンの設計に合わせたオイル特性

旧型車両や欧州車にありがちな、ピストンクリアランス過大によるオイル上がりやベアリング(メタル)クリアランス過大にによる油圧低下などを抑制します。差の出る温度特性

温度特性を高め、高油温時のオイル粘度低下を抑制します。サーキット走行や高負荷走行に適した性能を有しています。

高粘度ゆえの重さを軽減

低フリクション特性によって低回転から高回転域まで安定した性能を発揮します。

コンディションを良好に保つ

高い潤滑性能を発揮してドライスタートに強く、エンジン摺動部の金属摩擦を抑制し、オイル漏れや滲みを抑制する性能を併せ持ったエンジンオイルです。

ミネラル油(鉱物油)特有の優れた潤滑性能、オイル消費抑制性能、シールなどゴム類への攻撃性を抑制する耐膨潤性能に加え、化学合成油(PAO)の持つ耐熱性能、耐酸化性能などの耐劣化性能、さらにエステル油の持つ潤滑性能(ドライスタート保護を含む)などをバランス良く設計しています。

ニューテック公式

弊社製品のNC-81plus oil seallingの特性も併せ持っており、低フリクション・高性能を確保します。化学合成油だけでは及ばない鉱物油の優れた性能を、最新の技術でさらに伸ばす「ミネラル・シンセティック」という新しいコンセプトのエンジンオイルです。

エンジンオイル選び まとめ

1、目的や用途、なにを重要視するかによって、良いオイルの基準は変わる

どこでどういう走り方をするか、マシンとの相性、予算など。

2、適切な粘度のオイルを選ぶ

原則はバイクメーカー指定粘度以上。極端に粘度を高くしたり、低い粘度のオイルを使わない。

3、空冷エンジンにこそ化学合成油を使う

「空冷エンジンはクリアランスが広いから鉱物油がいい」は都市伝説。

4、バイク対応オイルを選ぶ

バイクにも使えるオイルがありますが、一部の4輪用オイルはクラッチがすべる事があります。

5、メーカー指定のオイル交換サイクルを守る

6、継続的に自分が購入できるオイルを選ぶ

新しい銘柄のオイルに変えた場合、エンジン内に古いオイルが残っています。継続的に良質なエンジンオイルを使用することで、エンジンの延命につながります。

7、日頃からオイル量や、オイルの状態を確認する

ものすごく重要!

こうした基本は守ったほうがいいですね。

オイルメーカーは、目的に応じたオイル(製品)を開発します。

エンジンを改造していたり、特別な走り方をしないのであれば、予算の許す限り、用途に合ったオイルを選べば、大きな失敗はないと思います。

安いオイル VS 高性能オイル コスパがいいのは?

「安いオイルでも頻繁に交換すればいい」

よくある意見です。

結論からいうと、バイクメーカー指定オイルが高いからと言って、低価格なオイルを使うのは、やめたほうがいいです。

粗悪なオイルを使い続けると、エンジンへのダメージが通常より大きくなるからです。

今日明日、エンジンが壊れることはないかもしれませんが、ダメージは蓄積します。

実際の例:

50,000〜60,000kmはオーバーホールなしで持つエンジンが、30,000km以下で壊れる

とあるスクーターショップのオーナーがおっしゃっていました。

目先のことだけを考えた場合、安いオイルを頻繁に交換したほうがコスパが良いように思いがちです。ところがエンジン寿命を考慮すると、逆効果。

コスパが良いどころか、かえって高い代償を払うことになります。

価格が高い=良いオイルとはかぎりませんが、少なくとも、安いオイルは金額なりの性能だと思っておいたほうが良いでしょう。

例:清浄性能が低くエンジン内部が汚れやすい、耐摩耗性や、焼きつき防止性能が劣る、酸化しやすいなど、安いだけのデメリットがあります。

さまざまなエンジンを見た上で、筆者はそう実感しています。

日頃から定期的にオイル交換したり、せめて月に1回はオイル量や、汚れ具合をチェックすることも大事です。

エンジン寿命を延命したり、焼き付きを防ぐトライボロジー(摩擦潤滑学)については、表面処理の記事で解説しています。

エンジンオイルの重要性がよくわります。

オイル交換の便利グッズ

あると便利な廃油パック

廃油処理の注意点

本記事の読者さんの中にはいないと思いますが、もし、廃油を下水や、自宅の排水溝に流すと、不法投棄になります。(5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金)

廃油はお住まいの地域で定められた方法で処分するようにしてください。

樹脂製のメスシリンダー

フタが付いているので便利です。オイルフィルターの交換も忘れずに。

Q.エンジンオイルと添加剤の相性はありますか?

一般にエステル系と、塩素系またはフッ素樹脂(テフロン)系は混ぜない方がいいそうです。

エステル系エンジンオイル+塩素系またはフッ素樹脂(テフロン)系オイル添加剤

エステル系オイル添加剤+塩素系またはフッ素樹脂(テフロン)系エンジンオイル

場合によってはオイルがゼリー状に固まってしまい、エンジンが焼き付くことがあります。

クランクシャフトが焼き付いたZX-10R(中古車を購入して、一週間ほどで焼き付き)

おそらく、前オーナーが、オイル添加剤を使用したのでしょう。

オイルパンのエンジンオイルが、ゼリー状になっていて、オイルを吸い上げるフィルターも、完全に目詰まりした状態(写真 右側)。

エンジンオイルが循環しないわけですから、クランクが焼き付くのは当然です。

(あとから入れるタイプの)オイル添加剤を使用する人は、注意したほうがいいです。

ほかには、エンジンがDLC(ダイヤモンド・ライク・カーボン)コーティングされている場合、エステル系エンジンオイルの使用が推奨されています。

Q.エンジンの汚れを防ぐには? レギュラーガソリン VS ハイオク

学者さんが2ストエンジンでテストしたところ、

レギュラーガソリンとハイオクでは、エンジンの汚れに大きな差はなく、使用するエンジンオイルが、エンジン内のカーボン蓄積の決定要因になるようです。

(「2ストローク機関の燃焼室デポジット堆積及ばす潤滑油清浄分散剤の影響」)

ハイオクガソリンや、ガソリン添加剤についてはこちらの記事で検証済みです。

Q.レース用エンジンオイルは寿命が短い?

「レースでは、レースの間だけオイルが持てばいい。だからレース用オイルは、ストリート用オイルより寿命が短い」

と連想する人もいるようです。

現代ではスプリント・耐久レースを問わず、レース終了後もほとんど性能の低下が見られないオイルはめずらしくありません。良質なオイルであれば、まったく気にする必要性はないと思います。

追記:「証拠:ニューテックオイルの耐久性」にメーカーのテスト結果を掲載しました。

Q.バイク用品店で販売するオイルはどうやって決めている?

仕入れする(店頭に並ぶ)オイルの銘柄は、各店舗の担当者の好みだったり、本社の判断で決められています。

Q.鈴鹿8耐 VS ル・マン24時間耐久 エンジンに厳しいのはどっち?

オイルメーカーの方いわく、よりエンジン(オイル)に厳しいコンディションは、鈴鹿8耐だそうです。

理由は、真夏の灼熱地獄でおこなわれる鈴鹿8耐に対して、ル・マンは気温が低いから。

(高くても30℃ぐらい)

Q.レースで添加剤は使用してる?

ニューテック社の場合、レース後にデータ収集するため、(後から入れるタイプの)オイル添加剤を使わないようチームに要請しているようです。

ちなみに同社はNC-82というオイル添加剤を販売していますが、すでに自社製エンジンオイルに含まれているため、改めて使用するメリットは少ないようです。

パラフィン系基油とナフテン系基油のちがいは?

おなじ鉱物油でも「パラフィン系基油」と「ナフテン系基油」に区別されます。

広告宣伝上ではよく「パラフィン系は高級品で良質。ナフテン系は安価」と言われています。ところが・・

・芳香族系炭化水素(CA)

・ナフテン系炭化水素(CN)

・パラフィン系炭化水素(CP)

実際にはパラフィン系基油、ナフテン系基油のいずれにも、それぞれ上記3つの成分が入っていて、便宜上、成分の割合によって区別されているだけです。(参考)

Q.オイル交換時、抜けきれないオイルと混ざっても大丈夫?

原則として大丈夫です。

ただし、記事中でお伝えしたとおり、エンジンオイルは基礎となるベースオイルと、さまざまな添加剤によって構成されている化学製品です。

メーカーがエンジンオイルを設計する上で、他社のオイルとブレンドして使用する事を想定していません。

むやみに混ぜてしまうと、変質したり、性能低下を招く可能性があります。

とは言っても、入っているオイルを完全に抜くのは手間がかかります。抜けきれないオイルと混ざる程度なら、許容範囲だと思います。

もし、どうしても気になるなら、交換時のオイルを余分に購入してフラッシングするか、専用のフラッシングオイルを使うのも手です。

くわしい方法は以下の記事で解説しています。

Q.少しでも油温を下げてエンジン寿命を延ばすには?

基本的に乗り方(走り方)の工夫と、良質なエンジンオイルの使用で十分だと思います。

プラスαするなら、オイル添加剤の使用を検討するのも場合によっては良いと思います。

摩擦によって、どれだけエンジンパワーが失われているか、エンジン焼き付きのメカニズムや防止策は、科学的データをもとに以下の記事で解説しています。

バイクメーカーがどんな研究をしているか、結果と事例を知る事ができます。

本記事や、ほかの記事で紹介している方法やオイルを使用し、筆者自身が実践したテスト結果をレポートしています。