CB125T用 中華製142ccボアアップキットを組んで47,968km走行した、走行と耐久性のインプレッションです。

最初にブログ(アメブロ)に記事を公開したのが2015年11月14日。

当時、ネット上に「ボアアップキットを組んだ」という情報はありませんでした。おそらく、情報公開したのは筆者が最初だと思います。

記事の直後から「CB125T ボアアップ」のキーワード検索でブログに訪れる人が増えて突然、街で知らない人に声をかけられたこともありました。

(かなり驚きました)

それからだんだんネット上で、CB125Tをボアアップしたという人を見かけるようになりました。

独自にエンジン(バイク)を長持ちさせる方法を研究し、数々のテストを実施。

70基以上のエンジンのオーバーホールに立ち会い、1970年代から2000年代の旧車の分解されたエンジン、故障事例を実際に目にしつつ、車種ごとの構造的に弱い部分や、傾向をプロから教えて頂きました。

それらの結果を踏まえて、レポートしています。

ボアアップしたバイク

HONDA CB125T最終型(2001年式) 空冷4サイクル OHC2気筒

※オイルフィルターが存在しないバイク

中古で購入。

使用した142ccボアアップキット

某オークションで手に入れました。

シリンダー、ピストン、ピストンリング、クリップ、ピストンピン、ステムシール、ガスケットなどが一式揃って5,000円〜6,000円ぐらい(純正品はシリンダー単体で35,000円ほど)

※価格は購入時

交換部品と組み付け方法

そのほか交換部品(純正新品)

バルブEX、バルブインレット、リテーナバルブスプリング、コッター、ガイドカムチェーン、Oリング、スプリングアウタ、スプリングインナー、パッキンヘッドカバー、ガスケットシリンダーヘッド、キャブレター、CDIほか

ボアアップ後:イグニッションコイル・プラグキャップ、ACジェネレーター交換、ガソリンコック(ジョイント取り外し式)

組み付け方法

エンジンオーバーホール専門店で、プロのメカニックにより取り付け。

バルブ鏡面仕上げや、すり合わせなど特別な加工は一切、おこなわずに組んでもらった。

テスト方法と条件

慣らし運転:100km

オイル交換:初回オイル交換105km(37,631km)、2回目1,726km(39,357km)、3回目1,033km(40,390km)以降、3,000kmごとに交換

※カッコ内はメーター走行距離

エンジンオイル:ニューテックNC-50/51、ZZ-01/02をメインにベリティBIKE FS HR VER3

オイル粘度:5W-30または10W-40〜45(純正指定は10W-40)

走行環境:ボアアップ後に軽二輪登録。高速道路を使用しての長距離ツーリング(8000rpm以上での連続走行)、市街地走行、峠など

備考:フロントスプロケットを純正15丁から16丁に変更

2013年6月 メーター走行距離 19,500km(購入時)

2015年11月13日 メーター走行距離37,526km 142ccボアアップ(腰上OH)

2017年11月12日 メーター走行距離66,724km クランクシールからオイル漏れのため、エンジンフルOH(シール類の交換とカーボン除去のみ)

2021年7月21日 メーター走行距離85,494km エンジンを分解して検証

ピストンの状態

取り外した純正ピストンと、ボアアップピストンの状態を比較してみました。

取り外した直後の純正ピストン。

ガソリン添加剤、カーボンクリーンを使用したものの、ご覧のとおりピストンクラウンにカーボンが溜まっています。

もともと東京都内を走っていたバイクらしく、マフラー内部のカーボンもかなり溜まっていました。

上記の純正ピストンを洗浄して、撮影しました。汚れはひどいものの、状態はそれほど悪くありません。

142ccボアアップピストン、装着して約3万km走行したものです。(メーター走行距離66,724km)

(ガソリン添加剤の効果をテストするため、継続的にガソリン添加剤を使用)

大ざっぱにカーボンを除去したあと、ガスケット類のみ交換して再利用。ピストンリングなどは交換していません。

(ガソリン添加剤の使用を辞めて、エンジンオイル交換のみ実施)

今回、取り外した47,968km使用した中華製ピストン。(メーター走行距離85,494km)

上記のピストンを軽く洗浄して撮影。エンジンのプロに言わせると「リング交換すれば十分、再利用可能」とのこと。

中華製ボアアップキット用のピストンリング(単体)は販売されていないと思うので、どうせならピストンとシリンダーを丸ごと交換したほうが賢明でしょうね。

資料用として、CB125T(逆輸入車)メーター走行距離19,000kmの焼きついた純正ピストン。

焼き付いた原因はオイル切れです。

(ほかにもカムシャフトの異常摩耗、バルブの損傷などが見られました)

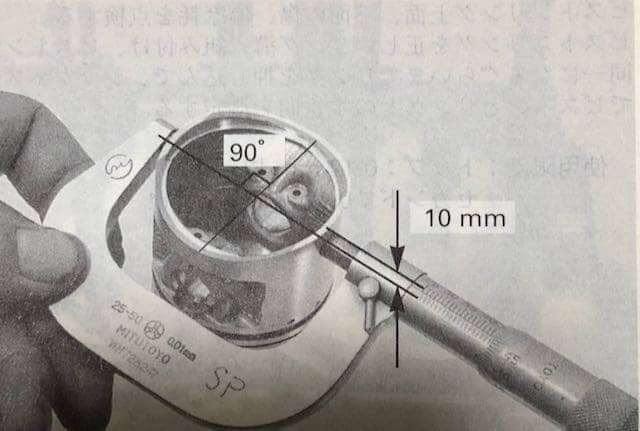

さて話を戻して、47,968km走行した142cc中華製ピストンをマイクロメーターで計測してみました。

純正ピストンの使用限界:43.87mm以下交換

使用限度:0.1mm以上交換

142ccピストン

新品:46.99mm〜47.00mm

47,968km走行後:46.98mm

おなじ中華製新品ピストンと比較して、使用した中華製ピストンはおよそ0.01mmしか減っていませんでした。

オイル管理を徹底しているとはいえ、優秀な結果です。

状態が悪いピストンピンは、あからさまに段付き摩耗していて、触るとはっきりわかります。

中華製ピストンピンも見た目は摩耗していますが、そこまでひどい段付きはありませんでした。

シリンダーの状態

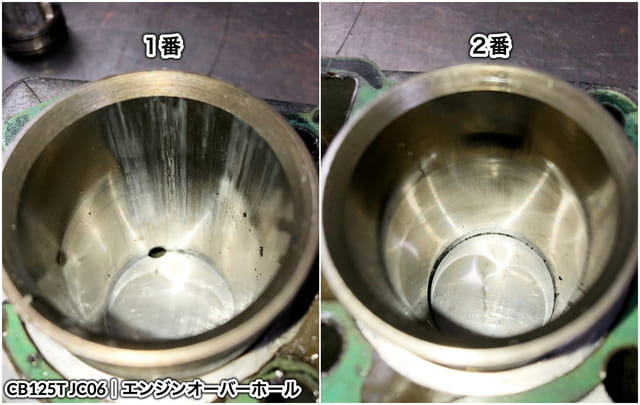

ボアアップキット装着後、約3万km走行した中華製シリンダー。

エンジンのプロから「走行距離のわりに綺麗な状態」との評価をいただきました。

47,968km使用した中華製シリンダー。残念ながら適合するシリンダーゲージがないため計測はできず。

目視で判断する限りでは、ピストン同様、まだまだ使用できる状態。3万kmに到達したシリンダーとほとんど、状態が変化していない事がわかると思います。

ちなみに47,968kmのうち、15,820kmは「エンジンにダメージを与える」と一般的に言われているパワーフィルターを装着して、走行しました。

前出のエンジンが焼き付いたCB125T(逆輸入車)のシリンダー。ピストンを見ればわかるように、1番シリンダーの損傷が激しく、縦にガリ傷が入っています。

64,000lm以上走行したCB750のシリンダー。カムシャフトなどを含め比較的、良好な状態でした。

ボアアップキットの耐久性

1万円未満という販売価格を考慮すると、かなり優秀だと思います。

それも「価格が安い割に長持ちする」と言うより、純正品と同等以上の耐久性が確保されている印象です。

もしかしたら、CB125T用が特別なのかもしれません。同じ中国製エンジンパーツを組んだ、ほかの車種と比較しても、ここまで高耐久性なのは珍しいようです。

筆者は以下のポイントを満たして、テストしました。

長持ちさせる4つのポイント

1,正しいやり方で組む

修理に持ち込まれるエンジンの中には、素人が自分で組んだり、なんちゃってプロが組んで、壊れてしまったというケースがめずらしくありません。

説明書やマニュアルを読めば誰でも組める、というほどエンジンは簡単ではないです。

適切に組まれていることが前提です。

(なかには自分で誤った方法で組んで壊して、部品のせいにする人もいるようです)

2,調和

のちほど紹介しますが、エンジンは全体の調和がとれていないと、弱い部分が壊れたり、壊れやすくなります。

一部分だけが良くなったり、優れていてもダメで、バランスが取れている必要があります。

調和

[名](スル)全体がほどよくつりあって、矛盾や衝突などがなく、まとまっていること。また、そのつりあい。「―を保つ」「周囲と―のとれた建造物」「精神と肉体が―する」

goo辞書

本記事ではエンジン(とくにシリンダーとピストン周り)にズームインしていますが、キャブレターが正常に機能していることも大事です。

キャブレターが正常に機能するためにはセッティングの前に、フューエルライン(ガソリンコックなど)や、ワイヤーがちゃんと機能している必要があります。

ほかにも、旧車トラブルでありがちな電気系統も機能している必要があります。

ざっと挙げても、これらの調和が取れていないと、完調なエンジンにはならないという事です。

もちろんタイヤ、ブレーキ、サスペンション、保安部品も安全に走るためには必要不可欠です。

3,プロが推奨する方法を守る

暖機運転の方法、エンジンオイル(油温)管理をプロに教わってほぼ、そのとおりに実行しました。

当初、中華製シリンダーが長持ちするとは想像していなかったので、装着後40,000kmまでは90%以上の精度でルールを徹底して、その後はわざとエンジンに厳しい扱い方をしてみました。

冬など、気温が低い時期に、エンジンが冷えた状態でエンジンを高回転まで回してみたりですね。

4,オイル管理

エンジンを改造すると、ノーマルと比較して、格段にオイル管理が重要になります。

良質なエンジンオイルを使用し、油温管理、オイル管理をしっかりやることが大事です。

たとえば現行125ccクラスだと、グロムをボアアップする人が多いですが、よくクランクが焼きついて、エンジンが壊れます。

部品の強度不足もあると思いますが、グロムのエンジンオイル容量は、わずか0.9リットル。

なおさらオイル管理が重要になってきます。

インプレッション

走行性能 124ccと142ccのちがい

124ccと142ccでは数字上、あまり大きな違いが無いように思えるかもしれません。

ところがこの「ちょっとした差」が、いざ乗ってみると、大きな違いになります。

とくにパワーやトルクのすくない小排気量車ですから、体感的にはトルク感のちがいが顕著です。低速、低回転域で乗りやすくなりますし、回しても力強さを感じられるようになりました。

125ccよりトルクがあって乗りやすく、高速道路が走れるため、行動範囲が一気に広がる。

250ccクラスより車体が軽くて、エンジンを回して楽しめる。・・・比較的、安全な速度領域で。

私にとっては、理想的なエンジンでした。(日本をあちこち旅しました)

ボアアップした2015年当時は、ジクサー150やCBR150R、YZF-R15など、2022年現在とちがって150ccクラスは、日本ではほとんど注目されていない存在。

「もし、150ccクラスの魅力に気づいたら乗る人が増えるだろうな」

と思ったものですが、数年を経て予想どおり、ジクサー150やGSX-R150を筆頭に、日本でも注目される排気量になってきました。

扱いきれるパワーや、軽い車体を好むライダーにとっては、楽しめる排気量ですから、当然といえば当然でしょう。

強制的にスピードが出ない排気量なので、飛ばさずにスポーティーな走行が楽しめるクラスだと思います。

(なかでも高回転型ツインエンジンを思う存分、回して走れるのはCB125Tだけだと思う)

むかしは「当たりエンジン」などと言いましたが、当たりのエンジンでも扱い方が悪ければ劣化します。

「きちんとエンジンを組んで、丁寧に扱えば意外と長持ちする」

それが142ccボアアップキットの印象です。

ボアアップやエンジン改造の注意点

一般的にボアアップでエンジンパワーを上げると、弱い箇所に負荷がかかるため、そこから壊れることがあります。

ヨシムラがCB750Fでレースをやっていた時代、4発ともピストンがヘッドに当たって、エンジンが壊れることがあったそうです。

よく調べてみると、伸びていた純正コンロッドが原因。

つまりピストンの重量が増える(純正より重くなる)ことによって、コンロッドが耐えきれなくなったわけです。

このような事があったため、ヨシムラではCB750F用のボアアップキットを販売しなかったと聞いています。

(こうしたことを知ってか、知らずか、他社は販売していたようですが・・・)

純正で鋳造(ちゅうぞう)ピストンが使われていて、鍛造(たんぞう)ピストンに交換して重量が増えた場合、CB750Fのような事例が起こる可能性があるようです。

たとえば、CB223S(FTR223)とかをボアアップして、ワイセコピストンを組んだりした場合ですね。

CB125Tの場合、排気量UPはごくわずかですし、中華製ピストンも純正と同じく鋳造。

ボアアップによる直接的なトラブルはオーバーヒートを含め、ありませんでした。

排気量を大きくすると、場合によってはコンロッドだけではなく、クランクシャフトや、オイルポンプなどの交換が必要になることがあります。

一般的にノーマルエンジンの出力に合わせて各部品は設計されているので、パワーが上がれば上がるほど、エンジンの耐久性は落ちますし、強度の弱い部分が壊れるというリスクが高くなります。

100人VS1000人の物置

機械などを設計する際、「限界度設計」という考え方があります。

かんたんにいうと、「どのぐらいのキャパまでならOK」という限界値です。

たとえば、100人乗っても壊れない物置をつくるのと、1000人乗っても壊れない物置をつくるのでは、設定する限界値が違います。

限界値を100人にしている物置に、1000人乗れば壊れるのは当然です。1000人乗っても大丈夫な物置に、100人乗っても全然、余裕があります。

「それだったら、1000人に耐えられるものをつくればいいじゃないか」

と思うかもしれませんね。

ただし、限界値を高くすると、そのぶん頑丈につくらないといけなくなります。たとえば、柱を太くしたり、壁を厚くしたりですね。

そうすると、重くなったり、コスト(費用)がかかるという問題が発生します。

とくにバイクの場合、走って動くわけですから、重くなるのは大きなマイナスです。

つまり「強度」「重さ(軽さ)」「コスト」など相反するものを、どうにかバランスをとりながら設計しているということです。(たいへんな作業だと思います)

で、話を一気にすすめると

まだコンピューターなどが、現代のようになかった時代は「どこまでがOKで、どこまでが限界なのか?」まだわからなくて、手探りしていた時代でした。

だから比較的、安全マージンをとって設計せざるを得なかったんですね。

ところが、いろんなテストや、技術の進歩、コンピューターの進歩によって、だんだん限界というものがわかってきた。そうすると、必要なぶんだけ安全マージンをとればいい。

言い換えると、「念のため」という不安から限界値を高く設定せずにすむようになりました。

その結果、

生産コストが安くなった反面、ちょっとでも限界値を超えると、壊れてしまう。という事が起きるようになりました。

メリットとデメリットは表裏一体ですからね。

そういった意味で、むかしのバイクと現在のバイクを比較した場合、むかしのバイクのほうが若干、許容範囲に余裕があるケースもあります。

車種は忘れましたが、排気量がアップする前提で部品が設計されていたりですね。

ただ、新しいバイクでも古いバイクでも、あらかじめ設定された限界値を超えると、壊れるのは同じです。

ボアアップしたグロムのエンジン

毎年、1台か2台はエンジン修理の依頼があります。

ノーマルクランクのまま、ボアアップしたり、ハイカムを組むと高確率で壊れるようです。

また、聞いた話ですが、オフロードバイクのCRF250をモタード化して、オンロードタイヤを履くと、負荷が大きくなってクランクシャフトが壊れる、という事もあるようです。

デメリットを理解した上で選択する

さて、ここまでちゃんと読んでくださった方は、「エンジンを改造するって、簡単じゃないな」ということがお分かりいただけたかと思います。

逆にいうと、簡単に考えている人ほど、よくエンジンを壊します。

そもそも論になりますが、ボアアップや、エンジンチューニングはもともと、レースが前提で、公道で長く走ることを前提としていませんからね。

やればやったで、ノーマルエンジン以上に、扱い方やライディングに気をつける必要が出てくることもあります。

ボアアップや改造をする際は、デメリットを理解した上で検討したほうがいいと思います。

それが筆者自身が検証したり、修理に持ち込まれるバイクを見てきた上での結論です。

失敗事例 エンジンオーバーホール

ボアアップというより、エンジンオーバーホールでの失敗事例を紹介します。

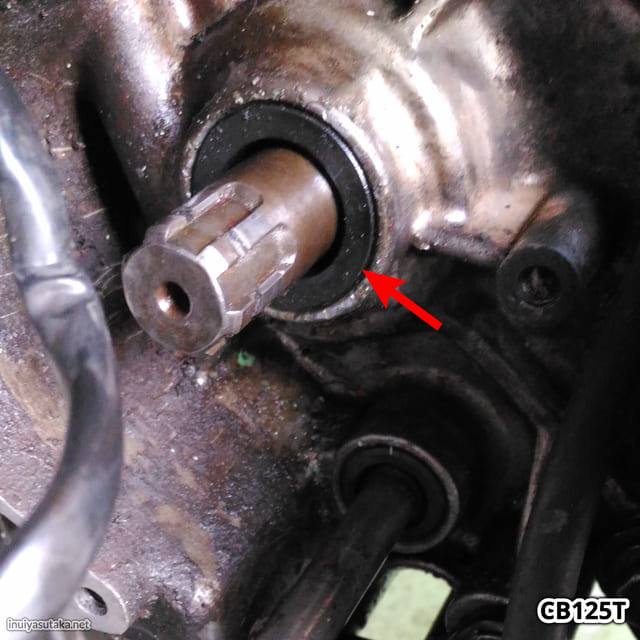

CB125Tをボアアップしてから29198km走行後(メーター走行距離66,724km)、クランクシールからオイル漏れが発生しました。

原因は不明ですが、年式や走行距離を考えると起きても不思議ではありません。

とくに筆者の場合、軽二輪登録して高速道路を走ったりしますから、サーキット走行と変わらないぐらい高回転で連続走行していることになります。

つまり、メーカー(ホンダ)さんの想定外の使い方をしているわけです。

ちなみに腰上(シリンダーから上のみ)オーバーホールしたエンジンが数年後、腰下(エンジンフルOH)しているケースは、何台か目撃したことがあります。

しかし、筆者がボアアップした当時はまだエンジンについて、くわしく知る前。

まさかボアアップ(腰上OH)から2年後に、またエンジンをOHする展開になるとは、想像してなかったです。

日常的にエンジンをオーバーホールしているプロに言わせると「エンジンOH=腰上腰下を含めたフルOHが基本」なのだそう。理由は腰上だけをOHすると、腰下にまつわるトラブルが発生しやすいから。これは4ストだけではなく、2ストも同じ。

私自身の経験や、ほかのバイクの事例を踏まえた上でいうと、どうせオーバーホール(ボアアップ)するなら、クランクケースも分解することをお勧めします。

とくに旧車の場合、乗り続けているといつオイル漏れが発生しても不思議ではないですからね。

【番外編】CB125T エンジンチューニング

テスト結果にもとづいた筆者の基本的な考えは本記事や、ほかの記事でお伝えしたとおりです。

さらに3年間の研究結果を踏まえた上で

「もし、筆者が新たにCB125Tボアアップエンジンをチューニングするなら」

という視点で、妄想します。

新車が存在しないため、使用済みエンジンを用いて、基本的に部品は再利用。

公道を走る前提で話をすすめます。

コンセプト「耐久性を確保しながら、吊しで組むよりも楽しめるエンジン」

シリンダーヘッド

シリンダーヘッドは純正をつかうことになります。

カーボン(すす)を除去して、バルブガイドにガタのないことを確認。バルブやバルブシート、コンロッド、カムシャフトなど各部の状態を確認します。

基本メニュー:ヘッド面研、バルブ鏡面研磨、バルブシート修正&バルブすり合わせ

低フリクション化メニュー:カムシャフト、ロッカーアーム、バルブスプリング、バルブステムにWPC処理

中華製ボアアップキット ピストン

ピストン、ピストンリング、ピストンピン、クリップのうち・・・

低フリクション化メニュー:ピストンリング(トップリング)・ピストンピン、ピストンにハイパーモリショット

ピストンピンのみDLCコーティングしても、いいかもしれません。

中華製ボアアップキット シリンダー

WPC処理 or ハイパーモリショット

以上、メリットとデメリットを踏まえた表面処理をおこないます。もちろん、クリアランスを調整しながら適切にエンジンを組むことや、適切なキャブセッティングは必須。

表面処理して組んだエンジンをいくつも見ていますが、かなり楽しいエンジンになると思います。