プロが教えるエンジンを長持ちさせる方法シリーズ【2】バイクの暖機運転 必要性と具体的なアプローチを紹介

バイクのエンジンオーバーホールを1,080基以上手がけている有限会社ガレージ湘南の日向社長に、4ストの暖機運転について伺いました。

ガレージ湘南は年間、数十基ものエンジン修理をおこなっているエンジンオーバーホールの専門店。

つまり、どうすればエンジンが長持ちするか、どうすればエンジンの寿命が縮むかを熟知しているプロです。

そんな日向社長に伺った内容を、筆者自身が4年間、47,968km実践しました。

2ストの暖機運転についてはこちらの記事を参照してください。

なぜ、暖機運転が必要なのか?

暖機運転をおこたると、最悪の場合エンジンが焼き付きます。

とくに「インジェクション車は暖機運転しなくていい」と考えている人は要注意です。

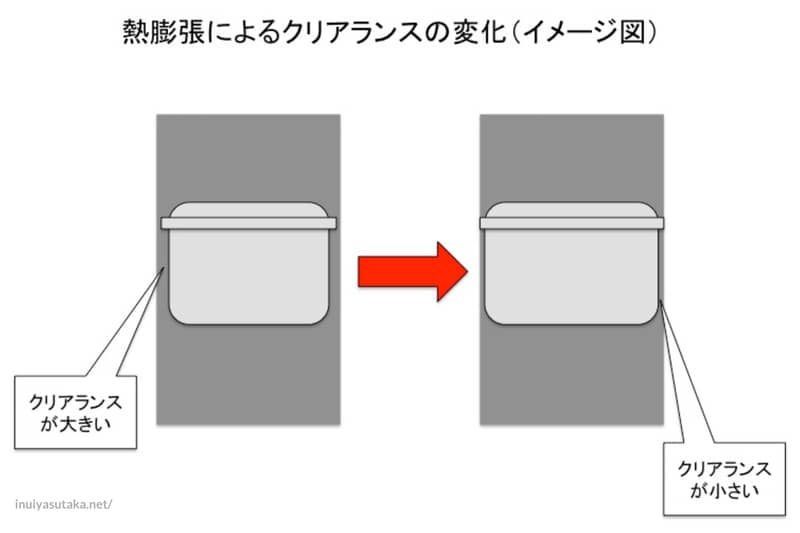

エンジンが冷えているときは、エンジンオイルも冷えてまだ硬い状態。イメージで例えると、適正油温のオイルが水のようにサラサラなら、冷えている時はドロドロした感じ。

水はなんの抵抗もなくかき混ぜられますが、粘度の高い油だと、抵抗がありますね。

冷えた状態のエンジンオイルがまさにこの状態。

オイルポンプによってエンジン内部にオイルが循環していますが、硬いオイルが抵抗になります。

なので4ストバイクは、エンジンが冷えた状態で始動して(冷間始動またはコールドスタートといいます)、一気に高回転まで回して走った時に、潤滑不良で焼きつきやすいそうです。

油温が上昇することで、オイルがやわらかくなって抵抗が減り、エンジン各部に行き届きやすくなります。

オイルの固さを実感できる方法があります。オイル交換の際、ためしにストローを使って、新しいオイルを吸い込んでみてください。水とちがい、なかなか吸い込めないことが体感できます。

暖機運転でよくある間違い

エンジンをかけて

「すぐ走行できるから暖機運転は必要ない」

「エンジンが暖まらないと走行できないから暖機運転が必要」

という考え方です。

本来、暖機運転で大事なのは、走り出せるかどうかではありません。エンジンが完全に暖まった状態で、適切なクリアランスにすることです。

そのために

エンジンオイルの油温を適正な温度にする

というわけです。

たとえインジェクション車でも、冬場にコールドスタート直後で、いきなり高回転までエンジンを回せば、焼き付いたり、エンジンにダメージを与えてしまいます。

(実際、冬場になると、この手のエンジン焼き付きによる修理依頼が増えるそうです)

暖機運転による誤解は、伝える側に原因があると個人的には実感しています。

一般的な暖機運転の解釈

キャブレターを採用しているバイク(または車)はエンジン始動後、エンジンが冷えた状態だとエンストしてしまうため、アクセルを開けるなどしてエンジンを暖める

この一部分だけを切り取って「暖機運転」と伝えた結果、

インジェクションは始動後、すぐ走行可能だから暖機運転不要

誤解している人が多いのだと思います。

言葉の意味や定義をきちんと伝えることは重要ですね。

余談になりますが、始動性だけを切り取って話すと、筆者のCB150T(CB125T 2001年製 4スト空冷二気筒)はキャブ車ですが、真冬でもコールドスタート直後に、走り出せてしまいます。

(「走り出せる」までの暖機時間は5秒以下)

キャブセッティングが濃いからです。

しかし、走り出せるからといって、すぐ高回転までエンジンを回すと、間違いなくエンジン寿命が縮むか、エンジンが壊れてしまいます。

走り出した後、エンジンがしっかり暖まるまで、暖機走行(暖機運転)が必要です。

暖機

weblio辞書

機械を動かし始めた時に、一定の時間だけ負荷の低い運転をすること。暖機運転ともいう。

同じCB125Tでも、年式の古いものはエンジンが暖まるまでに(アイドリングが安定して走行可能な状態なるまで)、時間がかかることがオーナーの間で知られています。

暖機運転が必要な2つの理由

「エンジンオイルが潤滑しやすい状態にする」「エンジンのクリアランスを最適化する」そのために油温が大事。油温を上げる手段が、暖機運転(または暖気走行)という位置づけ。

暖機運転は何分すればいい? 目安は?

多くの方が、暖機運転の時間を知りたいようです。

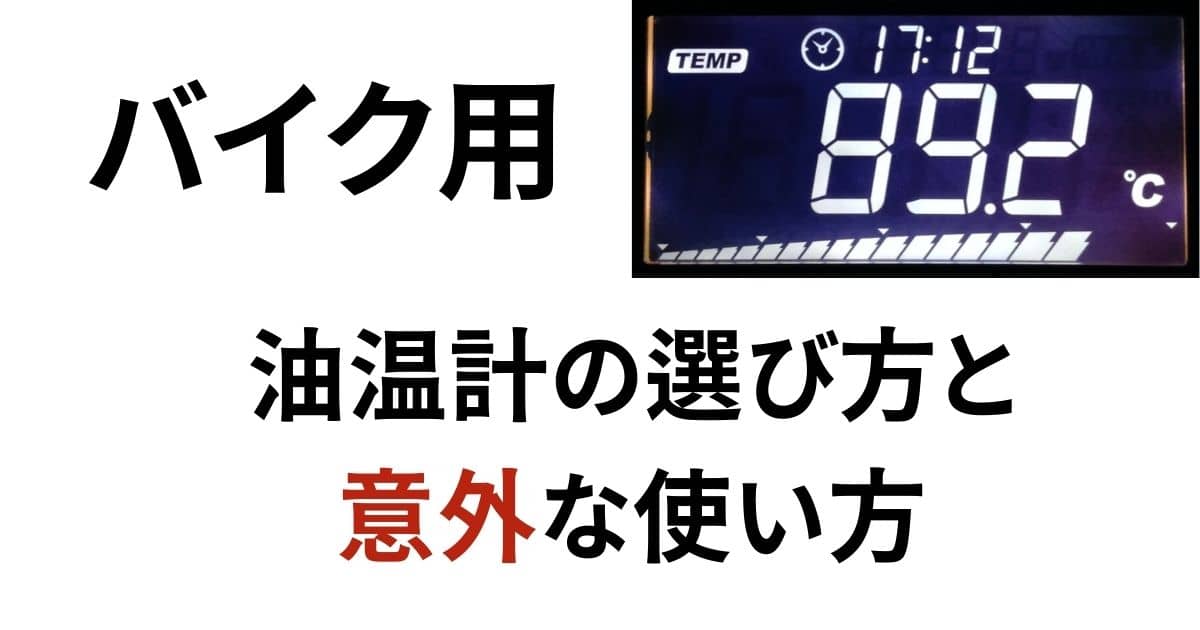

大事なのは時間ではなく、油温。車種によりますが、適正油温はおおむね80℃から100℃です。

つまりエンジンをかけて、油温が80℃ぐらいになるまでは、エンジンを高回転まで回さず、油温に応じて徐々に回す、という事です。

油温の上昇は、カップラーメンみたいに「3分経ったからOK」、といった画一的なものではありません。

車種や、気温など状況に応じて変わります。

具体的な例を挙げましょう。

CB400SF(キャブ最終型) VS CB125T 油温上昇テスト

https://inuiyasutaka.net/bikeblog/jc06_211027/

冬場、エンジンが完全に冷えた状態でテストを実施。同時にエンジンをスタートさせ、それぞれ油温計で、油温の上がりぐあいをモニタリング。

エンジンスタート後、数十秒で40℃まで上昇するCB400SFに対して、CB125Tは、10℃から20℃まで、なかなか到達しない。

また同じく冬場にCB125Tで、適正油温までの到達時間をテスト。エンジンを始動して暖気後、20℃で走行。油温に合わせて、徐々にエンジンの回転を上げていくと、およそ30分間の走行で75〜80℃に到達。

(外気温が低い場合や、雨天時はそれ以上かかることも)

通年、油温をモニタリングした結論として、CB125Tはオーバーヒートよりも、オーバークールに注意すべきだと思う。

なかなか適正油温まで上がらない=「オイルが冷えて硬い状態の時間が長い」ということ。ついエンジンを高回転まで回したくなっても、(エンジンを長持ちさせることを考えると)グッと我慢しなくてはならない時間も長くなる。

ちなみに水冷の場合、適正水温は70℃から80℃前後です。

次に、どのようなプロセスを経て適正油温にするか?についてお伝えします。

暖機運転のやり方 キャブ車

メーカーの説明書がある場合、それを参考にしてください。

1,必要に応じてチョークを引き、エンジンを始動する

右上にあるレバーがチョークです。めいっぱいまで引いた状態で使用します。

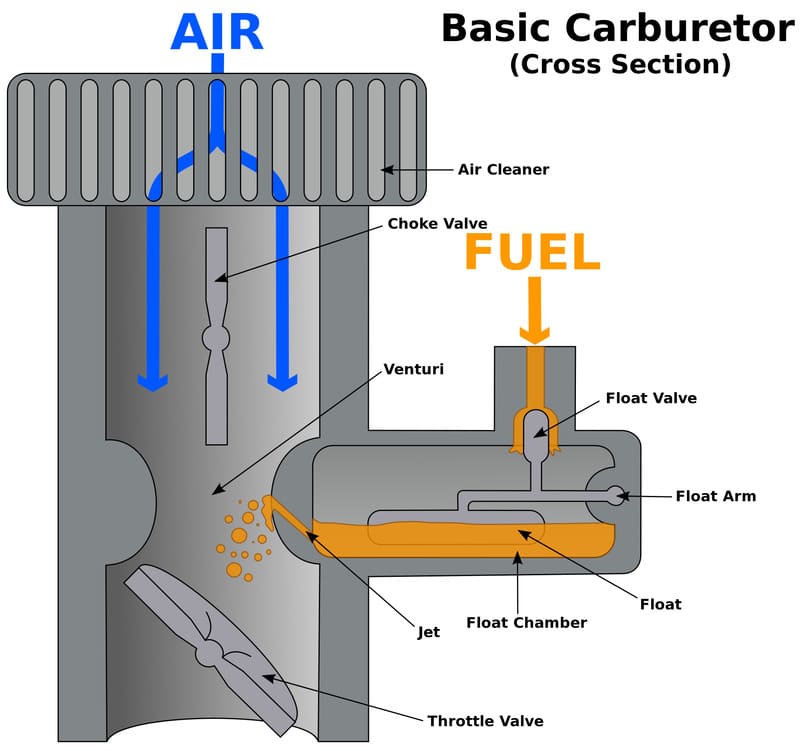

チョークとは

チョーク(Choke)は「塞ぐ」という意味があります。

キャブレターは、負圧によって混合気(空気とガソリン)をエンジンに送り込みます。

チョークを使用すると、バルブが閉じて、空気の量を減らし、混合気が濃くなります。

なぜ、チョークを使用するのか?

ガソリンと空気のバランスのことを「空燃比(くうねんひ)」といいます。

基本、キャブレターセッティングで、空燃比はいい具合に調整されています。ただ、空気は気温や気候、標高によって、密度が変化します。

一定ではないんですね。

空気密度と温度の関係

温度が高い=体積が大きくなる(膨張する)=密度が小さくなる=空燃比が濃くなる

温度が低い=体積が小さくなる(膨張する)=密度が大きくなる=空燃比が薄くなる

つまり、秋や冬など気温が低いと、チョークなしでエンジンがかかりにくいのは、薄くなるからです。

チョークを使用することによって、チョークバルブ(弁)で混合気の空気の量を減らし、強制的に濃くしているわけですね。

チョーク使用時の注意点

チョークを使うときは、アクセルを全閉にするのが基本です。

チョーク使用時にアクセルを開けると、(混合気のガソリンに対する)空気量が増えてしまい、チョークの意味がなくなってしまいます。

エンジン始動後も、基本的にチョークを使用している間はアクセルを開けないようにします。

今回紹介したのは、空気の量を強制的に減らすタイプのキャブレターです。

反対に、ガソリンの量を増やして、空燃費を濃くするタイプのキャブレターもあります。このタイプは、チョーク使用時にアクセルを開けると、(混合気のガソリンに対する)ガソリン量が増えて、濃すぎる状態になります。

チョークに対するよくある誤解

手動でチョークを引くバイクは、冷間時「チョークを引いて始動する」ようにつくられています。

(スクーターなど、オートチョークのバイクもあります)

夏場など、気温が高い場合や、エンジンが暖まってる場合を除いて、チョークを引かないとエンジンがかからないのは正常です。

「俺のバイク、チョーク引かなくてもエンジンがかかるんだぜ」

「チョーク引かないと、エンジンがかからないんです」

あたかも、チョークを使ってエンジンを始動することが悪いとか、使わずに始動できると調子がいい、みたいな捉えをされている方がいらっしゃいますが、誤解です。

古いバイク、走行距離を重ねた車両などは、ノーマルであっても新車時と比較して、キャブセッティングが濃くなる傾向があります。

たとえば筆者のCB125Tは、2001年(排ガス規制対応)モデルのため、極端に薄いセッティングになっていました。

8000回転で、エンジンが頭うちするぐらいです。

夏場に納車されましたが、真夏でもチョークを引かないとエンジンがかからない状態でした。

その後、キャブセッティングをやり直すと、正常になりました。さらに走行距離が伸びていくと、だんだん濃くなってきて、最終的に真冬でも、チョークなしで一発始動して、走り出せる状態になっていました。

(CB125Tは冬場、暖機しないと走り出せないことで有名)

つまり、濃すぎる状態になっていたのです。

このように仕様にもよりますが、エンジンの始動性はバイクの状態によって、おおきく左右されます。

2,ゆっくりチョークを戻す

エンジンが始動したら20秒〜30秒ほど待って、ゆっくりチョークを戻します。

「ゆっくり」操作することがポイントです。この時、(回転が落ちてエンストしそうになるなど)バイクの状態によっては、少しずつアクセルを開けてエンジン回転数を上げます。

目安として20秒から30秒としていますが、実際はバイクや、気温によって変わります。

ポイントは、エンジンがかかっても急にチョークを戻さないこと、長々とチョークを引きっぱなしにしないことです。

「エンジンの調子が悪い」と思ったら、原因はチョークの戻し忘れだったという話を、1年に1回は耳にします。

チョークにまつわるトラブル事例

旧車の場合、チョークワイヤーの動作不良で、チョークが引けていない、あるいはチョークを戻しているのに、引いた状態のままになっている(完全に戻りきっていない)というトラブルがあります。

チョークが戻りきらない状態で走行すると、キャブセッティングが濃い症状が出ます。

3,アクセルを開ける

チョークが完全に戻ったのを確認して、ゆっくりアクセル(スロットル)を開けていきます。

まずは上限を〜3,000rpmぐらいまでにして、むやみに空ぶかししないようにします。

アクセルを完全に閉じた状態でエンストしないようなら、ゆっくり走り出します。繰り返しになりますが、急にエンジンを高回転まで回さず、徐々に回転を上げながら走行します。

近隣への騒音対策や、忙しくて時間がない場合、エンジンを始動して、短時間ならアイドリング状態のまま放置する方法もありです。(アイドリング時はチョークを戻します)

ただし、バイクを盗難されないよう、注意してください。

たまに5分〜10分以上、アイドリング状態で放置する人がいますが、ダラダラとエンジンをかけっぱなしにしていると、油圧不足でエンジン(カムシャフト)にダメージを与える要因になります。

状況にもよりますが、北海道や東北など寒冷地をのぞいて、長くて5分から3分ぐらいが限度。

できれば走り出してから、暖機走行したほうがいいです。

信じられない話ですが、世の中には30分以上、アイドリング状態で放置する人(いままでの最長記録は1時間)もいます。ご本人は良かれと思ってやっているのだとおもいますが、逆効果です。

暖機運転のやり方 インジェクション車

始動してすぐ発進できるかと思いますが、徐々にエンジンの回転数を上げるようにして走るのは、キャブ車と同じです。

油温計(または水温計)があればそれを参考にして、なければエンジンが暖まるにつれて少しずつ、回転を上げて走るようにしてください。

長時間、アイドリング状態で放置しないほうがいいのも、キャブ車と同じです。

筆者の場合(冷間時の始動)

最後に、筆者自身がおこなっている暖機の手順を紹介しておきます。

CB150T 空冷4サイクル OHC2気筒 142cc

1,チョークを引いて、エンジンを始動する

2,エンジンの状態を見ながら、ゆっくりチョークを戻す

気温が低い時や、エンジンが完全に冷えている時ほど、必然的にチョークを引いている時間が長くなります。戻しても大丈夫そうだなと思ったら、チョークを戻しながら、少しずつアクセルを開けます。

3,油温(または水温)を見ながら、少しずつアクセルの回転を上げる

1400rpm(アイドリング)→2000、3000、4000という具合に、ミリ単位でアクセルを開けるイメージ。

チョークを戻した状態で、アイドリングのまま放置する、という方法はほとんどやらないです。

4,走りながら暖機する

さきほどお伝えしたように、バイクを停車させた状態で、エンジンを暖機しつづけるのは現実的に、むずかしい面もあるかと思います。

(筆者の場合、単純に気が短いという事もあります)

なので私の場合、停車した状態で暖気運転を続けたり、長々とアイドリング状態で放置することはせず、あるていど暖機したら走り出すようにしています。

冬場、コールドスタート(冷間始動)から、だいたい油温が20℃に達するまでアクセルを開けて暖機運転。

油温が20℃ぐらいになったところで、走り出します。

走り出したあとも、適正油温に達するまで、エンジン回転数は3,000〜4,000rpmぐらいに抑えて走行します。

「私のバイクには油温計がついてません!」

という方は、必要に応じて後付けするか、油温計をつけなくてもいいので、本記事に書かれている事を心がけながら始動・走行するようにしてください。

それだけでもエンジン寿命が変わります。

筆者は70基以上のエンジンオーバーホール現場に立ち会っていますが、暖機運転と同じくらい、定期的なエンジンオイル交換や、オイル選びが大事だと実感しています。

CB1100Rのエンジンスタート

参考までに、コールドスタートで暖機している動画を紹介します。

※暖機運転のデモンストレーション動画ではないので、エンジンスタート後、「アクセルの開け方、開け具合」に注目してください。

47,968km暖機運転を続けた結果

ここまでお伝えした内容を、筆者自身が4年間、自分のバイクで実際に試してみました。

(90%以上の精度でオールシーズン取り組みました)

47,968kmテスト走行した結果、おどろくべき検証結果が出ました。詳細は以下の記事に掲載しています。

ご自身の目で確かめてください。