マフラーのカーボン除去や、エンジン分解時のカーボン除去、バイクウェアの黒ずみを落とす時に使える洗剤を紹介します。

ご自分でエンジンをオーバーホールされる方向けに、プロおこなっているエンジン洗浄の方法、使っているツールも合わせてお伝えします。

筆者自身、2ストのバイクに乗っていた時、チャンバー(マフラー)のカーボンを除去しようと試行錯誤しました。

・マジックリン(ガスレンジ用の強力なやつ)

・はなさかG マルチクリーナー

・スプレー式のチャンバークリーナー

・最強といわれる某キャブクリーナー

・ブレーキクリーナー

・スプレータイプのカーボン落とし

・輸入物の洗剤

・業務用の洗剤

これらを使用し、熱湯で希釈したり、何日も漬け込むという事を試しました。

・・・ところが頑固なカーボンには歯が立ちませんでした。(全く取れなくは無いけど、少ししか落ちないという感じ)

最終的に見つけたのが「メタルクリーンα」というエンジン・部品の洗浄剤。

製造元はサンエスエンジニアリング株式会社(創業1971年)という、工業用の洗浄剤を開発・製造しているメーカーです。

実際にエンジンのオーバーホール専門店でも使用している製品です。(くわしくはのちほど)

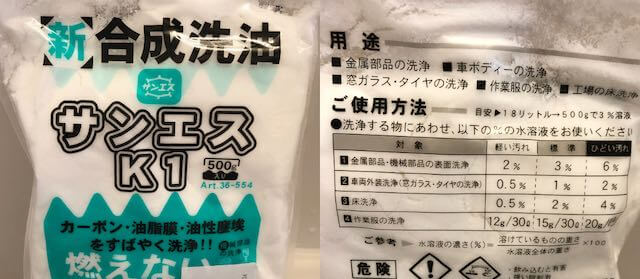

もうひとつ、同社のメタルクリーンシリーズに「新サンエス・K1」という洗浄剤もあります。

対応する材質は?

対応する材質や、使い方などを比較してみました。

問題なく使用できるもの

鉄・鋳物、ステンレス、塗装面、ガラス

使用において注意が必要なもの

軽金属(アルミは使用可能)、メッキ、ゴム、プラスチック

新サンエスK1、メタルクリーンαともに共通です。

軽金属やメッキへの使用については、状態によって変質や、変色などの可能性があるという事です。錆びだらけのメッキ製品に使用したりですね。

ゴムや、プラスチックに関しては、お湯の温度に注意する必要があるということです。

「推奨温度は60℃から80℃。70℃前後の使用が一番、洗浄力を高く保てる」という旨が、公式サイトに掲載されていますが、あまり高温で使用すると、プラスチックやゴムを痛めてしまいます。

そればかりか、推奨温度より高い温度で使用しても、洗浄力が上がるわけではない事も明記されています。

おそらく、「温度が高ければ高いほうがいいだろう」と、鍋を火にかけたりして、熱湯で使用する人がいるのでしょうね。

使い方は?

アルカリ性の粉末洗剤ですので、お湯に溶かして使用します。

お湯の推奨温度は、いずれの製品も60℃から80℃と共通です。

メタルクリーンα

標準使用量600gを20Lの水またはお湯に溶かし3%濃度で使用します。

部品を洗浄液に浸漬やブラッシングで洗浄(洗浄機などでも使用できます)

洗浄液を60℃~80℃に加湿しますといっそう洗浄力がUPします。

一般脱脂洗浄などは用途に合わせ濃度を薄めます。

サンエスエンジニアリング

新サンエスK1

本剤の標準使用量は500gを水またはお湯10~15L(標準5%)に溶かしてご使用ください

揺動洗浄器等をご使用の場合は本剤を5~8%の割合で溶かします

作業着・軍手などの洗浄には100gを30Lに溶かします

洗浄液を60℃~80℃位に加温しますとより高い効果が発揮できます

サンエスエンジニアリング

使い方はほぼ、共通です。では、両者で異なる点を見てみましょう。

新サンエスK1とメタルクリーンαのちがいは?

1,容量

メタルクリーンαが600g、新サンエス・K1が500gと、製品の容量と価格がちがいます。

2,洗浄液の濃度

メタルクリーンαが濃度3%に対し、新サンエス・K1は標準5%とされています。

3,洗浄力、洗浄液の寿命

さきほどお伝えしたように、メタルクリーンαが上位グレード製品のため優れているようです。

塩素系洗剤のデメリット・メリット

パイプユニッシュなど、塩素系洗剤をガソリンタンク等の錆落としに使用する方もいるようです。

が、塗装屋さんいわく

「タンクに穴が空いてしまう」

「錆は落ちるが、錆の進行は止まらない」

とのことです。

本来の用途ではないため、結果として遅かれ早かれ、錆でダメになると言うことですね。

メタルクリーンの4つのメリット

メタルクリーン(シリーズ)を選んだ理由は

・刺激臭が出ないこと(近所迷惑にならない)

・金属を痛めないこと

・触れても肌に大きな影響がないこと

4つの理由からです。

実際にカーボンを溶かすと多少は臭いが出ます。ただ、キャブクリーナーや、チャンバークリーナーのような刺激臭ではありませんので許容範囲かと思います。

洗剤を熱湯に溶かすだけなので使い勝手はいいと思います。

デメリットは、強いて言うなら塩素系より高価なこと、手間がかかることぐらいでしょうか。

エンジンのカーボンを除去する7つのステップ

分解したエンジン部品にこびりついたカーボンを除去するため、灯油やガソリン、超音波洗浄機やウエットブラストなど、いろんな方法を試しました。

その中で、一般家庭でも可能な方法をシェアします。

本来なら企業秘密レベルですが、効果的な使い方まで書いてるブログがなかったので、公開することにしました。

実際におこなっている方法です。

前提として、製品の説明書に記載されている希釈濃度を守るようにしてください。

ステップ1:洗浄したい部品が完全に浸せるバケツか、コンテナボックスなどの容器を用意する

ステップ2:溶液をつくる。(お湯で、よく混ぜて粉を溶かします)

ステップ3:洗浄したい部品を入れて浸す。

ステップ4:電熱ヒーターを入れて、熱湯(70℃以上)のまま保温する。(8時間から12時間ほど放置)

ステップ5:汚れが取れない場合、熱湯に浸けたまま、固めのナイロンブラシなどでこする

ステップ6:しっかりと水道水でゆすぐ

ステップ7:すぐに水気をきって防錆処理する

実際に使っている電熱ヒーターはこれです。使いやすさと、安全面を考慮して選びました。

ホームセンターなどで販売されている、プラスチック製の容器に、熱湯の洗浄液(メタルクリーンα)を入れて、浸けたエンジン(筆者のCB125T シリンダーヘッドとヘッドカバー)

汚れが激しい場合、ブラシでゴシゴシこすると、さらに効果的です。やけどをしないよう、厚手のゴム手袋などを使用するといいでしょう。

長時間、熱湯に部品を付ける場合、温度や素材によっては部品を傷めることがあります。ご自身で注意してください。

錆などによって塗装面が浮いている場合、洗浄液に浸けることによって、塗装が剥がれる(もしくは剥がれやすくなる)ことがあります。

洗浄後は、しっかりと水道水ですすいでください。鉄シリンダーなどの鉄製品は錆が発生するため、すすいだら、すぐに防錆処理してください。

プロに試してもらった結果・・・

汚れが軽微なら高圧洗浄機(水)、カーボンが多めに残っている場合、重曹を使ったサンドブラストが後々、メディアの処理が楽(重曹は水に溶ける)です。

メタルクリーンの効果によって、ブラストをかけた際、カーボンが剥がれやすくなります。

実際、エンジンのカーボン落としに苦慮していたショップに、本記事で紹介した方法でメタルクリーンαを試してもらったところ、驚かれていました。今や、すっかりリピートされています。

超音波洗浄機+灯油もいいですが、火災の危険性や、大きいものに使えないため、この手法に落ち着いています。

(超音波洗浄機+メタルクリーンという使い方もできます。キャブレターなど、細かい部品に適しています)

エンジン洗浄ツール

参考までに道具類を紹介しておきます。

スクレーパー

ガスケットを剥がすために使う道具です。ステンレス製のものを研ぎながら使うといいでしょう。

真鍮ブラシ

ステンレスブラシ

ブラシは、細かいガスケットを取り除いたり、カーボンを取り除いたり、錆を落とすために使用します。

ブラシには硬さがあって、真鍮ブラシはやわらかく、ステンレスブラシは硬め。

ステンレスブラシは硬い素材に使用したり、強固な錆を落とすのに使います。ステンレスブラシは傷が付きやすいので、使用する際は注意してください。

これらを状況に応じて、使い分けて使用します。

バイクウェアや作業着の洗浄

油のついた作業着を洗う場合や、意外なところではバイクウェアを洗浄する場合にも、メタルクリーンは有効です。

(業務用として使用する場合、「つなぎクリーン」という製品がサンエスエンジニアリングから発売されています)

バイクウェアで気になるのが、襟や袖口の黒い汚れ。通常の洗濯洗剤では落ちませんし、クリーニングに出すとその間、困りますよね。

筆者がメタルクリーンを試してみたところ、家庭用洗剤では落ちなかった汚れがすっかり落ちました。

バイクウェアの洗浄方法

1,浴槽に熱めのお湯(60℃前後)を入れて、メタルクリーンを投入(よく溶かす)。

洗剤の量は汚れに応じて調整する

2,ウェアを放り込んで、もみ洗いする

3,そのまま数時間、浸す

4,お湯でよくすすいで、洗濯機で「すすぎ→脱水」して、干す

5,必要に応じて撥水剤をウェアにスプレーする

ウィンドブレーカーのような、ナイロン生地のウェアには有効だと思います。

サンエスK1を使ったバイクウェアの洗浄

商品名は似ていますが、こちらはサンエス化学工業のサンエスK1。

製造元:サンエス化学工業株式会社

総販売元:株式会社ストレート

エンジン洗浄はメタルクリーンαがいいと思いますが、バイクウェアは比較的、軽微な汚れのため、サンエスK1を使いました。

用途と希釈率

2~6%

車両(自動車・建設機械・農業機械)等の金属部品の洗浄

各種工場の機械、部品の洗浄

船舶関連部品の洗浄建設機械・農業機械等の外装洗浄 0.5~2%

コンクリート床等の洗浄 0.5~4%

洗濯洗剤(作業服、軍手等) 15g/30ℓ※注意事項

サンエス化学工業株式会社

弱アルカリ性ですのでアルミ材等への長時間の浸漬は避けて下さい

他の洗浄剤と混ぜないで下さい(性能の低下や発熱などを起こすおそれがあります)

標準よりも濃い目の溶液をつくって、お湯は60℃。

洗剤が残らないよう、よく溶かしてから、バイクウェアを浸けます。

3時間ほど、洗浄液に浸けて、これだけきれいになりました。

あとは洗濯ネットに入れて、洗濯機で脱水→すすぎ→脱水をして、干したら完了。必要に応じて、防水スプレーを使えば、撥水効果が得られます。

独断と偏見によるレビュー

- 600gと量が多めな点、洗浄力、安定性に優れている。

- 位置づけとしてメタルクリーンαの下位製品になるが、通常使用において不足は感じない。

- メタルクリーンαではなく、あえて新サンエスK1を選ぶ理由が見当たらないこと。

- サンエスエンジニアリングの新サンエスK1との違いがよくわからない。

- サンエスエンジニアリングの新サンエスK1との違いがよくわからない。

2015年より、メタルクリーンを使ったマフラーのカーボン除去方法を公開しています。

浸け置きできるエンジン汚れ落としクリーナー

お住まいの環境など、今回紹介した方法がむずかしい場合、以下のクリーナーで洗浄する方法もあります。

特徴:洗浄力が強力で、浸け置きできますが、換気が必要です。

スーパーキャブレタークリーナー

ワイズギア公式

仕様成分:溶解、界面活性剤、アミン、水他

容量:4L

使用方法:缶をよく振ってからご使用ください。

1.鉄製の容器を準備し、移し替えてガソリンと混合(ガソリン70:クリーナー30)してください。

2.キャブレターを取外し分解して、1~2時間つけてください。

※ゴム部分(ニードルバルブ、ガスケット、Oリング、ダイヤフラム)等、樹脂成分(フロート等)へ使用しないでください。

3.落ちにくい部分は混合液をつけたブラシでこすりとってください。

4.キャブレター通路等へ直接注入した場合は1~2時間放置後ブレーキ&オイルクリーナー等で十分に洗い落とし乾燥させてください。

5.組み立てる前に必ずブレーキ&オイルクリーナー等で混合液を落とし、十分に拭き取ってください。

ご注意※作業中充分な換気が必要です。ガス等を吸い込まないよう注意してください。

※ゴム部品、樹脂部品には使用しないで下さい。

特徴:高い洗浄力を持ちながらアルミを痛めないアルカリ性クリーナー。自衛隊にも採用されています。

40℃で保温して浸けおくことで、より高い洗浄効果を発揮するとのことです。(40℃を超えると、有効成分が揮発するため逆効果)

洗浄液は、水で希釈して中和することができるため、個人の場合でも使いやすいと思います。

工業用グリース、固着食用油、排気ガスに含まれる油対策用洗浄液。

MDI株式会社

水系洗浄液ながら、工業用グリスを分解、剥離させる設計であるため、非常に強力なパフォーマンスを発揮します。

・アルカリ性でありながらアルミに対するアルカリ腐食がない。

・素手で触れる安全性(非劇物・非毒物・非PRTR該当品)と強力な洗浄力を両立。

・家庭から工業用途まであらゆる種類の油汚れ落としとして使用可能。

・バクテリアやカビなどの殺菌・除菌効果が高く、ウィルス対策にも!

用途:

◇食品工場のダクト内汚れの洗浄

◇塗装前の油除去

◇アルミ製熱交換器の洗浄

◇厨房・エアコンなどの油汚れ etc.

上記で紹介した洗浄液を使用し、「浸け置き→ブラシでこする」を繰り返せば、たいていの汚れは落とせます。