「YSSのリアサスが気になるけど、耐久性や品質が心配・・・」

という方向けに過酷な耐久テストの結果と、なかなか一般には入手できない話を、証拠を提示しつつ、シェアします。

はじめに

通常より厳しい環境で使用したら?

YSSリアサスペンションを装着してトータル7年間(2018年〜2025年現在)、4本のテスト走行をおこないました。

製品モデルと距離

・CB125T JC06用 ME302:4年間 18,770km走行

・OD220-270P-04-16:3年間 16,518km走行

・OD220-315P-02-16:アドレスV125用 テスト中

かんたんに自己紹介させていただくと、筆者は2017年に有限会社ガレージ湘南とYSSと共同で、CB125T用 YSSリアサスペンションME302の開発に携わり、テストライダーを務めました。

(撮影・販売サイト製作・集客・販売戦略・プロモーション・コンテンツ制作をワンオペで手がけました)

私自身、この時に初めてYSS社のリアサスペンションを使う事になりましたので、耐久性が気になっていました。

YSSという名前は聞いたことがあるけど、くわしく知らない状況。

「タイ王国に本社があるらしい」

そのぐらいしか、知識がありませんでした。

ですので販売前のテストはもちろんのこと、販売を開始した後も、継続的に耐久テストをおこなっていました。

計5車種のリアサスをリリースしました

※2025年2月現在

・CB125T JC06用 ME302(2019年発売)

・VT250スパーダ用 ME302(2019年発売)

・CBR250RR MC22用 ME302(2020年発売)

・TZR50/TZR50R用 MB302(2024年発売)

・NSR250R MC18用 ME302(2024年発売)

→筆者検証の結果、2025年2月8日にMC16を対応モデルに追加し、YSS本社の公認を受ける。

これまで250名以上のお客さまに、YSSリアサスペンションを提供してきました。

購入者の方々からのフィードバックを蓄積し、私自身の4年 7年におよぶテストが終了したため、ようやく検証結果をお伝えできるようになりました。

(リアサス分解写真あり)

大事なこと

本題に入る前に、基本的な考え方を共有しておきます。

よく使われる言葉ですが「リアサスの寿命」って、すごくあいまいな表現です。

なので、まずは「具体的にどういう状態がリアサスの寿命なのか?」を明確に定義します。そうしないと、曲解や、誤解を生みかねないからです。

その上で、具体的な事例・解説をしていきます。

せっかく時間を使って記事を読むなら、肝心なポイントを見落したくないですよね。

そうならないために、熟慮した上で記事を構成しています。

バイク リアサスペンションの寿命って?

YSSの推奨は、フロントフォーク・リアサスペンションともに

(ストリート走行の場合)「10,000kmから20,000km走行、または2年に1度のオーバーホール(あるいは交換)」

YSSサスペンション取扱説明書より

とされています。

上記のメンテナンスサイクルは、オーリンズやWPサスペンションなど、ほかの社外サスペンションや、純正も基本的に同じです。

純正サスペンションだから特別、長持ちするというわけではないですし、「高額なサスペンションだから耐久性も高い」というわけではありません。

実際にはバイクや、ライダーの使用環境によって、かなり差があります。

それを踏まえた上で、「だいたい、これぐらいにはメンテナンスしたほうがいいよね」という目安が、上記のメンテナンスサイクルです。

レースで使用した場合の寿命

一般公道ではなく、ロードレースで使用した場合、

「20時間走行ごと or 1シーズン」

がオーバーホール(または交換)の推奨サイクルになっています。

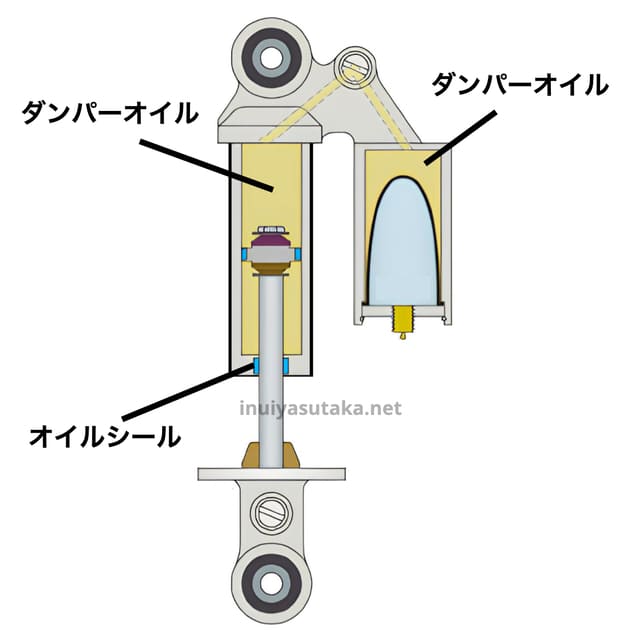

リアサスペンションは、おおまかにスプリングと、ダンパー(減衰装置)の2つで構成されています。

ダンパーオイルの劣化

ダンパー(減衰装置)の中にはサスペンションオイル(ダンパーオイルともいいます)が入っていて、徐々に劣化していきます。

リアサスをメンテナンスしないまま、乗り続けると、こんな状態になります。

走行距離2万km以上、KTM390アドベンチャーのWPリアサスペンション

オーバーホールしないまま、放置して乗り続けると、最終的にオイルが灰色のペンキ(もしくは墨汁)みたいになる。

KTM300XC WPリアサスペンション 100時間使用後

かなり悲惨な状態です。

こうなると、オイルの粘度が失われて、水みたいにシャバシャバな状態になります。

オリフィス(写真左上 ダンパーオイルの流れをコントロールするための部品)が目づまりしている。

オイルシールなど内部部品の劣化

もちろんダンパーオイルの劣化だけでなく、内部のパーツも消耗します。

とくにオイルシールが劣化すると、ダンパーオイルが漏れてきます。

海外のライダーによると、ハイパープロ製のリアサスでオイル漏れが発生。メーカーに問い合わせたところ「20,000 kmごとにシール交換が必要」と回答があったそうです。

いっぽうで、4万km近く走行してもオイルが漏れないメーカーもあります。

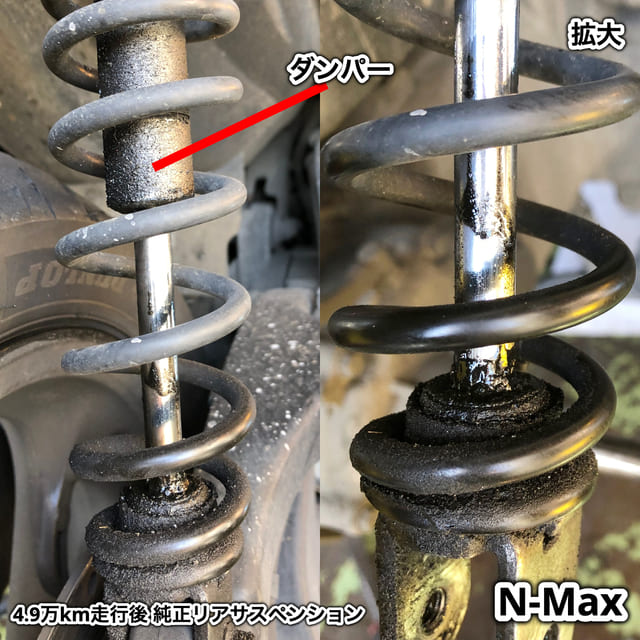

ボルトを締めた際のわずかな震動で、ダンパーオイルが鼻血のように垂れた純正リアサスペンション。

4.9万km走行していれば、無理もありません。

オイルが劣化すると、(エンジンオイルと同じように)粘度が低下して、シャバシャバになります。

ダンパーは路面の凹凸で、跳ね続けようとするスプリングの動きを抑えるのが役目ですが、ご覧のような状態だと、ダンパーが機能しなくなります。

・勢いよく縮む

・勢いよく伸びる

路面の凹凸に追従できない状態。

これがリアサスがへたった(抜けた)状態、リアサスの寿命です。

新品サスペンションを100%とした場合、徐々にサスペンションの性能が低下します。

新品時から徐々にサスペンションの役割である「路面追従性」が機能しなくなり、バイクの運動性能が低下していきます。

運動性能が低下するということは、

コーナー(カーブ)で曲がりにくくなったり、路面の凹凸でバイクが跳ねたり、物理的な変化が出てきます。

安全・スムーズに走れなくなってくるわけですから、心理的にも怖い思いをしたり、不安を感じたり、ストレスを感じたり、疲労感につながります。

減速帯を走行すると、サスペンションの劣化を感じやすいです。凹凸が連続して、車体がまるで、紙相撲のように跳ねるからです。

乗っている時に起きる症状の例

・コーナリング中、車体が跳ねて挙動が不安定になる

・コーナーリングで思うように曲がらず、膨らんでしまう

・路面の凹凸や、減速帯でバイクが跳ねてしまい、安心して走れない

・高速コーナーや高速道路の継ぎ目で車体がヨレる感じがする

・乗車時にシート高が下がりすぎる

・ダンパー調整(リバウンドアジャスター)してもほとんど効果が感じられない

・腰痛になる

中古車の場合、初心者ライダー、ベテランライダーに関係なく、購入時からダンパーが抜けていても

「こんなものかな」

と思って乗っている人が多いです。

見た目(外観)から、リアサスの寿命を判断しやすいのはオイル漏れです。

ただし、先ほど例に挙げたように、目に見える部分が大丈夫そうに見えても、目に見えない部分(内部パーツ)が劣化している場合もあるわけです。

見た目はあくまで判断基準の一つ、と考えたほうがいいでしょう。

オイル漏れしている場合や、ダンパーロッド(スピンドルロッド)に傷や錆がある場合、要メンテナンス時期と判断できます。

メンテナンスサイクルに関わらず、オイル漏れが発生したらオーバーホール or 交換になります。

もし、そのまま乗り続けると、乗り心地が悪くなったり、安全面で危険なほか、内部パーツの劣化が激しくなり、結果的にオーバーホール費用が高額になります。

中古品のリアサスは高い買い物

ここまで読んでくれた方は理解いただけたと思いますが、

外見(見た目)は良さそうでも、分解すると・・・・!? というのは、エンジンだけじゃなく、サスペンションも同じ。純正・社外品を問わず、「状態の良い中古品」は期待できない、という事です。

ちなみに海外のサスペンション メンテナンスショップも、私と同じことを注意喚起していました。

リアサスペンションのオーバーホール

一般的にオイルシールなどの交換や、ダンパーオイル交換をおこないます。

多くの方がご存じないようですが、注意すべき点もいくつかあります。

サスペンションの寿命まとめ

サスペンションは「スプリング」と「ダンパー」で構成されていて、ダンパーが先に寿命を迎えます(要メンテナンスの状態)。

自動車だとスプリングも縮むそうですがオートバイの場合、一般的には「サスの寿命=ダンパーや、オイルシールの寿命」と理解していいでしょう。

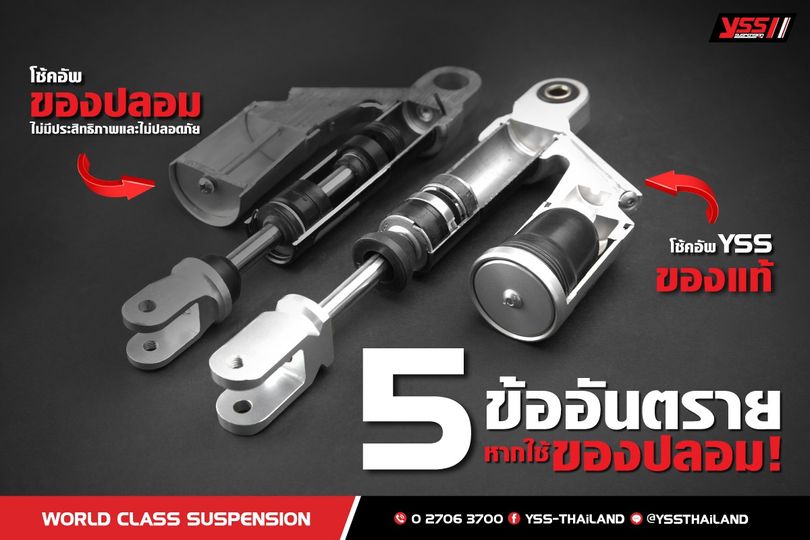

逮捕されないように注意

激安の中華製サスペンションや、有名ブランドの偽物は別体タンクが、ただの「飾り」の製品があります。

なんちゃって別体タンクです。

別体タンクに見える部品をくっつけているだけで、ダンパー内部は構造的につながっていない状態。見た目だけのハッタリ製品です。

(売れれば、何でもいいのでしょうか・・・)

通常、リザーバータンク(別体タンク)と本体は、内部がつながっています

YSS公式の注意喚起

YSS以外の有名メーカーでも、こういったニセ物、粗悪品が出回っています。

「飾りでも、カッコいいから構わない」

という方もいるかもしれませんが、走行中にへし折れても不思議ではありません。

そもそもデタラメな物ですから、安全性はもちろん、製品として、まともな機能は全く期待できないわけです。

実験したサスペンション

ここからが本題。

テストをおこなったのはモデルME302、非分解式のリアサスペンション。イニシャル(プリロード)調整機能のみの、シンプルなエントリーモデル。

CB125T用イニシャル調整機能付きサスペンションとしては世界初です。

アルミボディの中では比較的、リーズナブルなME302シリーズ。

走行距離

1本目(試作品):3,576km

2本目:15,194km

仕様の異なるリアサスを2本テスト。

36,623km走行した純正サスペンションは、当然ながら抜けきっていた。

一度、新品純正に交換しているので劣化具合は、走行してはっきり分かるほど。

テストをおこなったバイク

HONDA CB125T改 2001年式(142cc化して軽二輪登録済み)

エンジン:空冷4サイクルOHC2バルブ2気筒

排気量:124cc

最高出力:15PS/11,000rpm

最大トルク:1.0kg-m/8,000rpm

車両重量:139kg

変速機:5速リターン

型式:CB125T 1

車体番号:JC06-1600001~

https://inuiyasutaka.net/bikeblog/series-spec/

過酷な条件

市街地、バイパス、高速道路、峠道、未舗装路など、公道で考えられるすべてのシチュエーションを、オールシーズン走行。

最低走行時間を2時間以上とし、とくに熱的にサスペンションに厳しい夏場は、あえて長時間の連続走行をおこなった。ダンパーオイルの油温をめいっぱい上昇させ、過酷な状況をつくることで、通常よりハードな負荷を与えるためだ。

多いときは、これを朝から夕方まで一週間、毎日おこなった。

加えて、10kg以上の重りを積んで走行したり、通常の走行なら避ける路面のギャップを、あえて通過するようにしていた。

(わざわざギャップのある箇所をめがけて走った)

サイトでくわしく話しているが、人間にとっても、この上なく過酷なテストだった。

リアサスペンションを分解

テストで使用した2本目(15,194km)のリアサスを、同製品の販売元である有限会社ガレージ湘南 日向社長に分解していただいた。

本来、非分解式のものを検証のために強引に分解している。

そのため金属片がついていたり、部品が一部、壊れているが、ご容赦願いたい。

メッキが施されたダンパー(減衰装置)のロッドはきれいなまま。オイル滲みもなかった。

あとでくわしくお伝えするが、劣悪な環境で放置していたにもかかわらず、少しもメッキにサビが発生していないのは優秀だと思う。

写真左の穴は窒素ガスを注入するところ。写真右は内側から撮影したものだ。

内部の壁面も大きな損傷は見られなかった。

写真はダンパーの中の部品を上からと、横から撮影したもの。

エンジンのシリンダー(筒)内をピストンが上下に往復するのと同じように、ダンパー内部でもピストンが動く。

ただ、エンジンとちがってダンパーのピストンには「オリフィス」と呼ばれる空洞がある(写真左)。空洞のなかをダンパーオイルがとおることで、ゆっくりと動くようになっている。

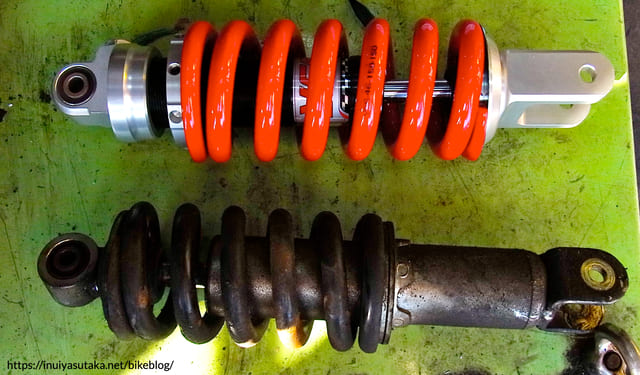

左が1本目に分解したサスペンションで、今回、分解したのは右側。

さきほど紹介したとおり、ストリート走行では10,000kmから20,000kmごと(または2年に1回)のオーバーホールが推奨メンテナンスサイクル。

そういった意味で15,194kmは、距離だけを考えると、まだ余裕がある。

ただし、通常よりも過酷な条件で使用したことを考慮すると、数字以上に負担がかかっている。それらを踏まえて言うと、ダンパーオイルの状態は妥当なところだった。

実際に走っている限りでは、体感レベルでリアサスのへたりを感じる事はなかった。

(高速道路で5速アクセル全開でコーナーリングできるほど)

YSSサスペンションの耐候性

これは意図せず、結果的に「耐候テスト」になってしまった。

1年6ヶ月もの間、屋外にバイクを放置した。

しかも、海まで徒歩10分のところに放置していたため、潮風や雨にさらされるというリアサスにとって劣悪な環境。(まったく磨いてない)

中華製フロントフォークや、各部のサビをご覧いただくと、どれほど厳しい環境かお分かりいただけると思う。

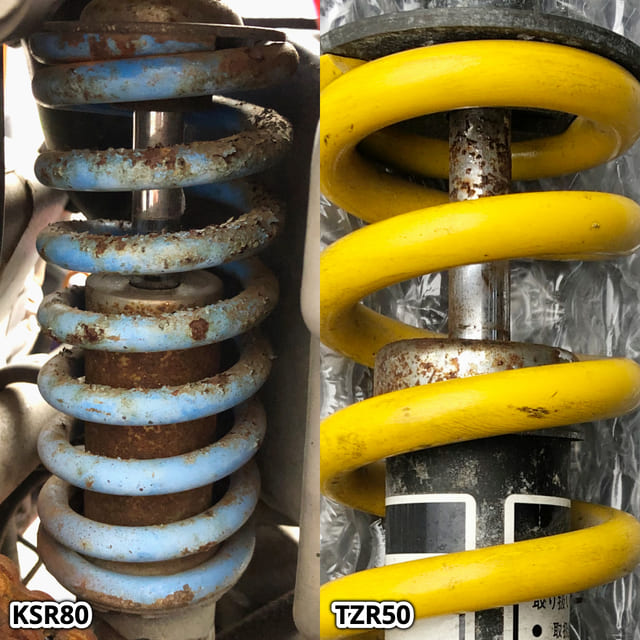

YSSスプリングは高品質なスチール素材「シリコンクロームが」使用され、パウダーコート(粉体塗装)が施されて、高耐久性が確保されている。

潮風や、風雨にさらされているだけあって、さすがにところどころ錆が発生していた。

ちなみに常時、海の近くに駐まっているバイクのリアサスをいくつも観察したが、これと同じような状態か、完全に錆びているものが多かった。

湘南エリアに住む、お客さんのバイク(ショーワ、カヤバ、オーリンズ、YSS、ナイトロンほか)を見ていても、だいたい、少なからず錆びている。

パウダーコートとは?

静電気の力を使って顔料を吹き付ける塗装のこと。バイクのフレームやホイル、身近なところでは自転車や洗濯機、ガードレールや信号機など、建築や工業用途でひろく使用されている。

雨ざらしにされていたであろう湘南のKSR80はサビが酷く、朽ちかけている。

TZR50はヤフオクで落としたものだが、ダンパーロッドにサビが発生している。

保管状況が異なるので単純比較はできないものの、常時、海の近くに駐まっているバイクのリアサスがKSRに近い状態のものが多い事を考慮すると、YSSスプリングの耐久性は純正リアサスと同等以上だと思う。

筆者と同じような劣悪な環境で放置しないかぎり、そう簡単に錆びることはないはずだ。

通常、フロントフォークにも、リアサスのダンパーロッドの表面にも、サスペンションオイルが付着している。

ところが、前出の中華製フロントフォーク(写真)は激しく錆びているのに対して、分解したYSS製ダンパーロッドのメッキは少しも錆びていなかった。

この差はメッキの質によるところが大きいと考えられる。

筆者は純正・YSS以外の社外サスペンションの両方を含めて、(執筆時点で)90台分以上のサスペンションを観察しています。

その前提でいうと、

YSSのメッキ(ハードクロームメッキ)はオーリンズや、純正リアサスのメッキと比較しても、引けをとらないと実感しています。

スプリングの寿命

厳密にはダンパーだけではなく、スプリングも縮むと言われています(自動車で10万km走行した場合)。

ただし、今回取り外したスプリングは、1ミリも縮んでおらず、出荷状態と同じ長さのままでした。

【検証結果2】YSS 低価格なスクーター用リアサス

「マジかよ・・・」

スクーター用のリアサスペンションを使って、検証をおこないました。

製品モデル:OD220-270P-04-16 チッ素ガス入りダブルチューブ式

適合車種:スーパーDio/SR/ZX (AF27/28)

実売価格はおよそ5千円台。YSSのなかでは、かなり低価格帯の製品です。

取り付けた車両は、タイカワサキのLEO120。流用での使用です。

(レオはツインショックなので、Dio用を2本装着しました)

リアサス流用の注意点、問題点については、すでに以下の記事で解説したので、くわしくは話しませんが、

要点は以下のとおり。

1,車重が全然ちがう

Dio 車重 68kg

レオ 車重 97kg

車重が30kg近くも違えば、バネレート(ばねの硬さ)もダンパーの利きも、おおきく異なります。

2,巡航速度の差が2倍以上

Dio 原付 法定速度 30km/h

レオ 原付2種 60km/h

少なくとも、2倍以上も巡航速度が違います。

つまり、もともとレオで使用するには、柔らかすぎるわけです。

走行環境

冒頭で「リアサスの寿命は走行する環境によって異なる」とお伝えしました。

今回の走行テストでは、ダートを含むオフロードのほか、

真夏の峠道での連続走行、比較的、路面状況のわるい舗装路を日常的に走行。

かなり劣悪な環境で使用しています。

(メーカーの想定しうる使用環境を超えてると思います)

スクーター用 激安サスペンションの寿命

「公道で適合車種に取り付けて使用した場合、少なくとも15,000km以上は十分、使える」

これが結論です。

レオの場合、使用距離1.5万kmで気温が高い日は、ダンパーの利きが弱くなるのを実感しました。

使用距離1.1万km時点(3月)では、それほど気にならなかったんですけどね。

気温が高くなると、法定速度でゆっくり走っている時はあまり気になりませんが、ちょっとペースを上げて走行したとき、路面のギャップでフワフワするようになりました。

(さきほどお伝えしたとおり、ダンパーが寿命を迎えています)

繰り返しになりますが、そもそも取り付けた車両の重量が29kgも重たいわけですから、適合車種に取り付けて使用した場合は、それほど気にならないと思います。

なので低く見積もって15,000km以上としました。

実際にはケース・バイ・ケースですが、20,000km前後まで使えると思います。

ちなみに、流用して劣悪な環境で使用しても、使用距離16,518km時点でオイル漏れは一切、ありません。

2025年8月、新たにアドレスV125G用をテスト中です。

事例1:約4万km走行後、性能テストで新品同様だった

海外の事例ですが、アドベンチャーバイク(ヤマハ)で、1年で4万km近く走行したライダーがいます。

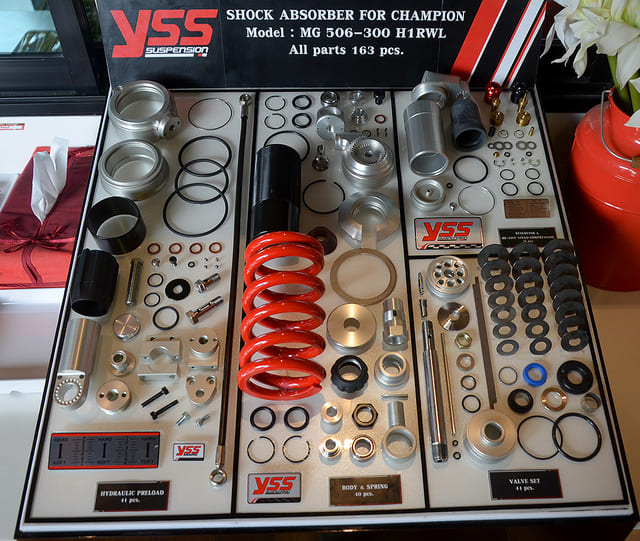

カザフスタンや中国、インドなど、中には道路と呼べない道を走行したYSSサスペンション(MG506)をYSSで性能評価テスト。

ほこりっぽい過酷な環境を走行したにも関わらず、オイルが漏れることなく、新品同様だったそうです。

「ダンパーオイルは透明で、163個の部品を検査した結果、わずかな摩耗も確認できず、再び組み立てて、際装着できる」

かなり興味深い結果です。

ちなみに、ESAサスペンションを装着したBMW 1200GSAや、WPサスペンションを装着したKTM DR650と比較して、乗り心地・マシンの挙動において、YSSサスペンションがそれらを上回っていた、とコメントしていました。

メーカーの対応

同オーナーはハイパープロ(オランダ)のサスペンションを使用していた。

2万km走行して、オイル漏れが発生。

メーカーに問い合わせたところ、「2万kmごとにオイルシールを交換してください」と言われたそうです。

一般的なメーカーの意見としては、「それぐらい距離走ってるなら、まぁ漏れるよね。漏れたら交換したらいいんじゃない?」といった感じ。

この対応が良い悪いの話ではなく、プロの方々に言わせると本来、そういう認識のようです。

たとえば、20万km走行したエンジンからオイル漏れするようになっても、そんなに騒がないですね。それだけ走れば無理もないというか。

YSS メーカー推奨

ストリート走行

10,000kmから20,000kmごと(または2年に1回)のオーバーホール or 交換

事例2:さらに過酷な環境の使用実績

日本であまり知られていない、YSSの海外レース実績を紹介します。

ハーレーダビッドソン バガーレースでタイトル獲得

2022年12月、タイの「チャーン・インターナショナルサーキット」で開催されたハーレーダビッドソンのタイムアタックレース。

バイクの総重量は350kg。

新製品の倒立フロントフォークキットのほか、ステアリングダンパーと、リアサスペンションを装着したマシンは、ツーリングクラスで優勝(総合3位)

YSSは4輪のサスペンションも設計・開発していて、「世界一過酷なモータースポーツ」といわれるダカール・ラリーのマシンにも採用されています。

ダカールラリー 9,000km超を完走

サウジアラビアの砂漠の真ん中で丸 14 日間続くダカールラリー。

YSSレーサーの2名は、合計タイム60時間39分32秒、世界45人中14位で2023年のレースを完走しました。

事例3:世界選手権でファクトリーチームが採用

YSSのメイン市場であるヨーロッパでは、レーシングマシンにYSSサスペンションが採用され、数々のシリーズチャンピオン獲得や、勝利に貢献しています。

オーリンズからYSSへ

バーニーレーシングチーム スーパースポーツ世界選手権(WSSP)ヤリ・モンテッラ選手

スーパーバイク世界選手権(WSBK)で優勝実績を持つ名門チーム バーニー・レーシングチームが、2024年シーズンからスーパースポーツ世界選手権(WSSP)でYSSサスペンションに変更。

(2023年シーズンまでオーリンズを採用していました)

モンテッラ選手はシーズン終盤までチャンピオン争いを展開。

表彰台獲得数14回(優勝7回、2位4回、3位3回)、ポールポジション3回、シーズンランキング3位という好成績を残しました。

MVアグスタ 4レース連続表彰台

おなじくスーパースポーツ世界選手権(WSSP)で、MVアグスタのファクトリーチーム(ワークスチーム)「MV AGUSTA REPARTO CORSE」がYSSサスペンションを採用。

マルセル・シュロッター選手は開幕戦から4戦連続で表彰台を獲得し、シーズンランキング5位になりました。

WSSP300で4年連続タイトル獲得

スーパースポーツ300世界選手権(WSSP300)では、YSSサスペンションのサポートライダーが4年連続タイトル獲得。

ジェフリー・バイス選手(自身2度目のタイトル獲得)

アルヴァロ・ディアス選手 2022年

エイドリアン・フエルタス選手 2021年

ジェフリー・バイス選手 2020年

2024年はわずかに届かず、ロリス・ベネマン選手はシーズンランキング2位。

チームメイト ミルコ・ゲンナイ選手の活躍もあり、MTM KAWASAKI は5度目のチーム優勝を果たしました。

世界各国の選手権でチャンピオンを獲得

日本に全日本ロードレース選手権があるように、世界各国に国内最高峰のロードレース選手権が存在します。

MotoGPや、スーパーバイク世界選手権のライダーを数多く輩出しているスペインや、イタリアのほか、ニュージーランド、フランスにおいて、YSSは複数のカテゴリーでタイトルを獲得しています。

ブロンコス・レーシングチーム ロレンツォ・ザネッティ選手は、WSBK(スーパーバイク世界選手権)DUCATIのテストライダーを務めている。

2023年 CIV イタリアロードレース選手権 SBKクラスでシリーズチャンピオンとなった。

バーニー・レーシングチームのミケーレ・ピッロ選手は、MotoGP DUCATIの開発ライダー。

CIV SBKクラス 2015、2017、2018、2019、2021、2022、2024年シリーズチャンピオン。

ドゥカティ テストライダー2人の評価

2023年 YSS本社の広報資料によると、

「ミケーレ・ピッロ選手、ロレンツォ・ザネッティ選手ともにYSS製サスペンションを高く評価した」

とのコメントがありました。

まぁ、語らずとも2人のレース結果が証明していますが、MotoGP、WSBKそれぞれのテストライダーの評価は興味深い。

事例4:ドイツのクラシック バイクレース

オッシャースレーベン2023。

日本国内メーカー、ドゥカティ、ラベルダ、ビモータ、モトリーニ、トライアンフ、MVアグスタなど、1970年代から2000年ぐらいまでの旧車が参加するイベント。

参加車両を見ると、かなりの割合でYSSサスペンションユーザーがいる事がわかります。

多すぎて全部は紹介しきれないので、一部を紹介します。

以上YouTube オッシャースレーベン2023より引用

事例5:日本でYSSがオーリンズと同数

2025年6月20日、金曜日の午後。

筆者が筑波サーキットに足を運んだときの話。

MFJカップ JP250の車検が始まる直前、ならんで待っているエントリーマシンを1台ずつチェックしました。

数は20から21台。

そのうち5台は、YSSやオーリンズ以外、もしくはメーカー不明でした。

残り15、6台のマシンは、オーリンズとYSSが同数で横並び。念のため3回、数え直しましたが、結果は同じ。

数え間違いではなかったようです。

MFJ公式情報によると、エントリー数は30〜32台(そのうち何台が実際に車検を受けたかは不明)なので、筆者が目撃したのはそのうちの21、2台という事になります。

残り約10台はどのメーカーを使用しているか不明ですが、YSS勢が筆者が思ってた以上に多かったのはまぎれもない事実です。

JP250 第2戦 筑波で優勝した小室旭選手のKTM RC390

RRSは、YSSのプロレーサー向け レーシングリアサスペンション。

前出のスーパースポーツ世界選手権や、世界各国のロードレース選手権でおなじ製品が使用されています。

小室選手以外の筆者が目撃したマシンにも、レーシングサスペンションが装着されていました。

(プロ志向のクラスだけあって、ストリート向けを装着してるマシンは見当たりませんでした。当然ですが)

同じく小室選手のRC390。

YSSのレース用パーツ フロントフォークカートリッジキットが装着されていました。

レースによってレギュレーションが異なりますが、日本を含め、多くの場合、フロントフォーク自体の交換は認められておらず、内部パーツの交換のみ、認められているようです。

レーシングリアサスペンション同様、フロントフォークカートリッジキットも世界選手権や、タイトルを獲得した海外のロードレース選手権で装着されています。

(フロントに関しては今回、時間的にチェックする余裕がありませんでした)

世界各国のレース情報については、以下のブログで紹介しています。

YSSの世界シェア(市場占有率)

インドネシア、フィリピン、ベトナム、シンガポール、香港、韓国を含むASEANの市場では、当社はナンバーワンです。日本に関して言えば、当社は現在第2位です。

ヨーロッパはスクーターとオートバイの2つの市場に分かれています。

スクーターでは5年連続シェアNo.1を誇ります。現在、当社はドイツ、イタリア、スペイン、イギリス、フランスでナンバーワンです。

YSSサスペンション 最高経営責任者ピニョ氏 2020年インタビューより

YSS VS オーリンズ 【検証】オーリンズ最強説は本当か? サスペンションのえらび方

事例6:オフロードでタイトル獲得

サイドカーを含め、オフロードレースでも数々のタイトルを獲得しています。

YSSサスペンションの硬さ・乗り心地

筆者はCB125Tに新品の純正リアサスペンションを装着して、走ったことがある。

抜けきった純正サスから新品に交換すると、しばらくは気持ちよく走れるが、15,000km走ったぐらいから顕著に柔らかく感じるようになった。

(軽二輪登録して、高速道路を走るため、より実感する)

20,000kmに達する頃には、交換前の純正サスと同じく、ダンパーが抜けた状態になった。

CB125Tの純正リアサスはもともとの設計が柔らかすぎると思うが、体重50kg未満の筆者が乗って、この有様。

だからYSSのCB125T用リアサスは純正と比較して、スプリング・ダンパーともに硬めの方向に設計してある。

(ストリート走行の場合)「10,000kmから20,000km走行、または2年に1度のオーバーホール(あるいは交換)」

YSSサスペンション取扱説明書より

メーカー推奨できっちりメンテナンスする人は少数派だと思われるため、

「ダンパーが劣化しても、しばらく乗り続けられる」といった事を想定して、ストリート走行で問題ない範囲での硬さにしている。

(すべてのYSSサスペンションが同じかどうかまでは分からないが、私たちがリリースした製品に関しては上記のとおり)

硬さ・乗り心地は簡単じゃない

乗り心地や、硬さの話は、食べ物の「おいしい」「まずい」みたいに、感覚的な話で終わりがちです。

1,ライダーの感覚、フィーリング

2,感じたことに対する解釈、評価

3,動作理論など、物理を理解した上での評価

「走った時のフィーリング」については、ライダー自身が感じたことなので、第三者が否定することはできません。

ただし、「2」の解釈や、その結果、導き出される評価については、間違っていることが多いです。

正しい評価をするためには、「3」の基本的な知識・経験が必要だからです。

エンジンでも、キャブレターでも、よくトンデモ理論や、珍回答が出てくるのは、基本的な仕組みや、動作理論を理解していないからです。

・タイヤが摩耗している

・空気圧不足

・(リンク式サスペンションの場合)リンクが固着

基本的な整備ができていない場合や、取り付けや、セッティングに問題のある場合も少なくありません。

にもかかわらず、自分の考えが正しいと思い込んだり、詳細な背景がわからないまま、安易に他人の情報を鵜呑みにするのは危険だと思います。

MotoGP(世界最高峰の2輪ロードレース選手権)のトップライダーでさえ、良くて「2」どまり。

実際にワークスチームのサスペンションメカニックをしていた方に聞いたり、メーカーの開発ライダーいわく、「3」ができるライダーはほぼ、いないそうです。

だからライダーの感覚的な話、漠然とした雲を掴むような話を、メカニックが聞いて、マシンの状態や、動作の状態を想像しながら、状況を分析するわけです。

その上で、ようやくセッティングすることができます。

・・・けっこう、深い部分がありますよね。

乗り心地はライダーの乗り方によって変わる

たとえば筆者の場合、凹凸の激しい路面を通過する時は腰を浮かせます。

ふだんはステップに荷重をかけて乗っていて、「シートにどっしり体重をあずけて座る」ということは通常、しないです。

その前提でいうと、筆者にとっての「乗り心地」は、たとえば必要な時に、必要なタイミングで、必要なぶんストロークしているかどうか。

硬さ過ぎて全然、ストロークしなかったり、ストロークするスピードが急すぎたり、遅すぎたり、無駄にストローク量が多いと、乗り心地が悪いわけです。

自動車のようにシートに座りっぱなしで、凹凸のある路面でもフワフワした乗り心地・・・

そういったフィーリングをバイクに求めていないんですね。

(自動車でたとえると、フィット・デミオ・スイフトよりも、クラシックミニ(ローバーミニ)のフィーリングのほうが好きだったりします)

もちろん、人によって乗り方はちがいますし、アメリカンタイプや、スクーターなどはポジション的に、シートに体重をあずけるようになっています。

これらを踏まえた上で、自分なりの「乗り心地」を定義しないと、情報に振り回されると思います。

YSS日本仕様の特徴

耐久性におおきく影響する話。

同じモデルのYSS製品でも、日本市場向けは、「オイルシール」がヨーロッパ市場向けと異なります。

オイルシールの注意点

巷では「低フリクション」(低抵抗)をうたったオイルシールが、もてはやされがちです。

しかし、ものごとは表裏一体で、メリットの裏返しはそのまま、デメリットになります。

たとえば、純正サスペンションに多く採用されるショーワの場合、オイル漏れ=クレームになりますから、フリクションロスを多少、犠牲にしてでも、シール性を高めているそうです。

オーリンズなど、低フリクションシールを使用した場合、動作性能には優れるものの、シール性や耐久面で劣ります。

それでも、頻繁に分解整備をおこなう競技用車両なら問題ありません。

ところが公道用バイクに低フリクションシールを使用した場合、バイクメーカーの推奨メンテナンスサイクル前に、シール劣化が原因で、オイル漏れが発生することがあります。

基本は純正品、社外品ならariete(アリート)を推奨いたします。

※オイルシールの考え方は、リアサスペンションも同様です。YSSの場合、日本向け製品はシール性を高めています。

国民性といいますか、日本人がオイル漏れに対して、敏感なための配慮だそうです。

オーリンズに関しては、オーバーホールから戻ってきてすぐ、またオイル漏れ・・・

というのを目撃したことがあります。

レースでオーリンズ製サスペンションを使っていた方に聞くと、今も昔も、漏れる(漏れやすい)のは事実なようです。

純正がフニャフニャになる理由

「公道を走るライダーは一般的によく動くサスペンションを好む傾向がある」

という統計があるそうです。

ですので日本車(国内向け)の場合、想定標準体重60kgから80kgぐらいの人が乗って比較的、よく動くように設計されています。

ある意味、柔らかい仕様といえます。

ただし、走行距離が伸びてダンパーが劣化すると、もともと柔らかいため、より顕著にリアサスの劣化を感じる事になります。

世の中、メンテナンスサイクルきっちりで、リアサス交換したり、オーバーホールする人は少ないですからね。

この点を考慮して、私たちが開発・販売しているYSSサスペンションについては、あえてバネレート(バネの硬さ)を高くしたり、ダンパーの利きを強めにしています。

装着後、最初は硬く感じるかもしれませんが、走行距離が伸びれば、ほど良くなる設計です。

これだと、純正とちがって、長く乗り続けられますからね。

まとめると・・・

・バイクがきちんと整備された状態

・リアサスの取り付けが適切で、セッティングも適切

・自分のコンフォートゾーンが切り替わり、サスの初期なじみが終わるぐらいの距離を走行する

少なくとも、これらを踏まえてはじめて、的確な判断・評価ができる状態になります。

非常に多いプリロード調整の誤解

筆者はYSSサスペンションに限らず、ウェブ上に存在する世界中のレビューに目を通しています。

適切にセッティングされていないと思われるケースや、あきらかに解釈・評価が間違っていると思われるレビューも、よく目の当たりにします。

たとえば、完全にダンパーが抜けた純正サスペンションを交換した直後は、「硬く」感じるのは当然ですし、

乗り心地と離れますが、プリロード(イニシャル)調整についても、多くの方が誤解して、まちがった評価をされています。

例:(ネジ式)プリロード調整が固い

リアサスペンションは、取り外した状態 or タイヤを浮かせて調整するのが基本です。

YSSに限らず、純正リアサスのプリロード調整も、サービスマニュアルに同様の注意書きがしてあります。

つまり、リアサスを装着して、タイヤを浮かせない状態で「プリロード調整が固い」「回らない」のは、設計者側からするとごく当たり前、という話になります。

設計意図と異なる使い方をすれば、不都合が生じるのは当然です。

新品なのにオイル漏れする2つの理由

1つは勘違い。

ダンパーを組み立てる際に使用するグリスが付着したものを「オイル漏れ」と思い込む人がいるようです。

(誤情報を配信したり、間違いをきちんと正さないユーチューバーもいます)

オイル漏れに関しては、以下の記事でくわしく解説しています。

リアサスペンションの寿命と交換時期

2つ目の理由は、並行輸入品を取り付けて、トラブルになるケースが多いようです。

原因について、下記の記事で解説しています。

大きすぎるリアサス流用の危険性

「自分のバイクには製品ラインナップがないから、他車種のものを流用しよう」

と考えている人がいるかもしれません。

もし流用した場合、どんな隠れたリスクがあるのか?、トラブル事例を紹介してます。

まちがった情報が表示されるAI

インターネットは手軽に情報を発信・受信できる反面、まちがった情報を信じるリスクもあります。

(オイルの記事にも書きましたが、有名バイクメディアも結構、まちがいが散見されます)

最近、とくに多いのがAIによる「まとめ情報」です。高確率で誤った情報が表示されます。

結論に飛びつかず、「なぜなのか?」根拠となる情報源をご自分でよく確認したほうがいいと思います。

ちなみに、

本記事を含め、YSSサスペンション耐久テスト結果を、わたしたちが各ネット媒体で発信するようになって、YSS製品を扱う業者さんが急に「高耐久性」をPRするようになりました。

今までそんなことサイトに書いてなかったのにね笑

あと、古い情報ではなく、アップデートされた新しい情報をチェックすることも大事です。

利用者のレビュー

筆者は直接、購入者の方とやりとりして意見や、感想を聞いています。

また、国内外のショッピングサイト、SNSを含め、あらゆるレビューに目を通しています。

もちろん否定的な意見や、レビューも見受けられます。

しかし、ほとんどのケースでは

- 正規品 or 並行輸入品(入手経路)

- 取り付けたバイクの状態(改造の有無、整備状態)

- 取り付けをおこなった人の作業レベル

- 操作やセッティングが適切だったか

- どういう使い方で、何キロ走行したか

これらの情報が不明確です。

なので、的を射た意見かどうか、言い分に妥当性があるかどうか、判断しかねると感じています。

事実、リアサスに限らず、操作方法や、取り付け作業をミスしたにもかかわらず、「製品のせいだ」と思い込んでいるケースが多々、あるからです。

断片的な情報、一部だけを切り取った情報を鵜呑みにするのは、けっこう危険かなと思います。

車種専用で、用途に合った正規品のサスペンションを正しく取り付け、適切な調整がおこなわれているかぎり、「社外品だから寿命が短い」ということはない、と考えていいです。

YSSサスペンションの欠陥率

ガレージ湘南では2019年にYSSサスペンションと共同開発・販売して以降、250本以上のYSSリアサスペンションを販売してきました。

欠陥や返品交換はないのか?

耐久性とあわせて気にされるお客さまのために、当店の事例をお知らせします。

結論から言うと、交換依頼は3件ありました。

1,お客さま自身の取り扱いミス(誤って窒素ガスを抜いた)

2,バイクのフレーム精度が原因で取り付け困難(その後、無事に解決)

3,「取り付けたリアサスが破損したので交換してほしい」との申し出があったが、ひとまず交換用のリアサスを発送したら、そのまま音信不通になった

3は通常、適切な使用では起こり得ない壊れかたでした。余談ですが破損したリアサスはYSSが測定器にかけるため、どのように力が加わったのか、判るようになっています。

※虚偽申告をすると詐欺罪(刑法第246条)に問われます

以上、サスペンション自体に欠陥があった件数はゼロです。

当店では上記以外の車種や、製品モデルも販売していますので、いずれも含めての話です。

出典:YSSサスペンションの欠陥率は?|YSS 正規販売店 ガレージ湘南

以下はガレージ湘南でリリースした製品、交換したYSSリアサスのレビュー。

お客さまから頂戴した内容をそのまま、掲載しています。

サスペンションのえらび方については、以下の記事でくわしく解説しています。