CB125T(JC06 最終モデル)で6年間、63,000km超の走行テストをおこないました。

春夏秋冬、晴天や豪雨での走行など、様々なシチュエーションをテストした上での結果をシェアします。

また旧車・絶版車のエンジンオーバーホール80基以上、レストアや修理を含めて100台以上の現場に立ち会い、リアルで学んだこともお伝えします。

前半はキャブセッティング全体、後半でCB125Tに特化しています。

キャブレターセッティング3つの基本

1,キャブ調整とセッティングは別物

バイクのコンディションを把握した上で、燃調を理想的な状態にチューニングすることがキャブセッティング。

その範囲はキャブレター単体ではなく、キャブ以外の部分も含まれます。

ジェット類やニードルなど部品交換や、エアスクリューを調整するなどして、燃調を濃くしたり、薄くしたりすることをキャブ調整といいます。

キャブ調整は素人にもできます。

極端な話、でたらめにいじっても、キャブ調整である事には変わりないからです。

キャブセッティングは

1,エンジンの状態や、点火系統、吸排気系などトータルで車体の状態を的確に見極める

2,目的に応じて理想的な状態にする(キャブ調整はその一部)

両方の知識と経験が求められます。

セッティング現場でよくある事例

不慣れなショップだと、キャブレター以外に不調の原因があることに気づかないまま、キャブ調整することがあります。

当然、いくらキャブを調整したところで、調子は良くなりません。

「(有名ショップ)でセッティングしてもらったんですけど、調子が良くなくて・・・」

いざバイクを見ると、そもそもエンジンが圧縮不良だったり、「これって、ただジェット類を交換しただけだよね。セッティングになってない」という事がよくあります。

一般的にキャブセッティングと、キャブ調整は区別されておらず、混同されています。

結果、ライダー(お客さん)だけでなく、ショップ側も混乱する事態になってると思います。

キャブ車を扱っているバイクショップならどこでも「キャブ調整」はできますが、きちんとキャブレターを「セッティング」できるショップは数少ないのが実情です。

2,実車に合わせる

わかりやすくいうと、「サービスマニュアルどおりに合わせてもダメ」という事です。

サービスマニュアルは基本的に新車、もしくは新車に近い状態が前提になっています。製造から年数が経過したり、走行距離が伸びれば、バイクの状態は変わります。

つまりマニュアルの内容と、実際のバイクの状態が異なっているわけです。

それに同じ年式の同じ車種、同じ走行距離でも、中古バイクの状態には個体差があります。

ですから、マニュアルの内容がどうであれ、目の前のバイクの状態に合わせてセッティングするのが基本です。

3,コンディションは常に変化する

キャブレターは気温や湿度、標高など、環境によって変化します。

たとえば、朝と昼間でエンジンの調子が変わったり(寒暖の差がはげしい秋や春先)、平野を走っている時は調子が良くても、山を走ると、エンジンがもっさりして、調子が悪くなります。

アクセルを開けた時のフィーリングが、その時々で変わるわけです。

言い換えると、「365日24時間、一定にならないのがキャブレター」ということです。

それに対して、センサーで燃調を自動補正してくれるインジェクション車は基本的に一定です。

アクセル(スロットル)を開けた場合も、インジェクション車は自動車みたいに一定で反応しますが、キャブ車は急激なアクセル操作をすると、回転が追いつかなかったりします。

インジェクション車→キャブ車に乗る人にありがちな傾向

「インジェクション車と同じ感覚で、キャブ車のスロットルを操作したり、セッティングしようとする」

キャブ車とインジェクション車は、完全に別物です。

キャブ車に乗るのであれば、エンジンの始動方法、スロットル操作、セッティングなど、キャブ車に合わせた乗り方をすることになります。

つまり、ライダーにバイクを合わせようとするのではなく、ライダー側がキャブ車に合わせるんですね。

「インジェクション車みたいに、1年を通じて、どんな場所でも調子よくしたい」

気持ちは理解できますが、ゾウに向かって「キリンみたいにスリムになれ!」と言うのと同じくらい、無理があります。

キャブレターの特性である変化や、曖昧さを受け入れる

個人的には日々、その時々の変化がキャブ車のおもしろさだと思います。

エンジンの状態が良好なら、セッティングで変化も楽しめますからね。

キャブセッティングの前に大事なこと

不調なマシンで正確なセッティングは出ないです。

いきなりキャブレターに着手せず、バイクの状態をよく観察する事が大事です。じゃないと、まったく無駄な作業をしたり、やらなくてもいい所を触って、逆に不調になることがあります。

チェックポイントの例

・エンジンの圧縮

・エンジンの異音

・バルブタイミング

・エアクリーナー

・マフラー取り付け不良(排気漏れ)

・ガソリン残量、におい(ガソリンの劣化)

・点火系統に異常が無いこと(プラグの火花)

以上を事前に確認して、本当にキャブレターの不具合かどうかを判断します。

繰り返しになりますが、キャブレター以外に不具合があると、キャブ調整してもセッティングが出なくなりますので、注意してください。

旧車とイリジウムプラグの相性

不調でキャブセッティングに持ち込まれるキャブ車(純正キャブ・社外キャブ)を見ていると、高確率でイリジウムプラグや、BRISKプラグが装着されています。

もちろん、条件が合えばこうしたパーツが有効な場合もありますが、公道走行(とくに市街地)メインで、高速をほとんど使わないような方の場合、標準プラグの使用を推奨します。

というのも標準プラグに交換して、しばらく乗ってもらうと改善されることが少なくないからです。

キャブセッティングが濃い目のマシンに、イリジウムプラグはむしろ逆効果と言えます。

CB125T改でも散々、試しましたがイリジウムプラグで良いのは交換直後と、比較的、標高が低い場所の走行時のみでした。メリットとデメリットの両方を見ることが大切です。

専門用語の解説

キャブレターでよく登場する言葉の意味、ちがいを説明します。

燃調とは?

空気と燃料(ガソリンの量)を調整することから、燃調(燃料調整)と言います。

ガソリンと空気の比率を最適化する基準として、「空燃比(くうねんひ)」という概念があります。

空燃比とは?

ガソリンエンジンの場合、「ガソリン1に対して、空気が14前後がもっとも燃焼しやすい」という理論。

これを一般的に理想空燃比といいます。

ここでは「そういう理論があるんだな」と理解すれば十分です。

同調とは?

アイドリング時のばらつきを整え、アイドリングを安定させることです。

シリンダー・ピストンの状態は、走行距離を重ねることによって気筒ごとに違ってきます。キャブレターの摩耗や、ワイヤー類の動作不良によっても、同調が狂うこともあります。

並列2気筒エンジンのツインキャブ。並列四気筒エンジンなら4連キャブです。

単気筒や、2気筒にシングルキャブを装着している車両の場合、同調という概念が存在しません。キャブレターが2つ以上の車両に対して、「同調」という言葉を使います。

セッティングのルール

基本の話で「キャブ車は常に変化する」とお伝えしましたが、具体的に「いつ」「どのように」変化するかをまとめると、以下のとおりです。

冬場:混合気は薄くなる→濃くする

夏場:混合気は濃くなる→薄くする

標高が高い:混合気は濃くなる→薄くする

標高が低い:混合気は薄くなる→濃くする

雨天(湿度が高い):混合気は濃くなる→薄くする

目的と、季節や天候による変化を考慮して、セッティングする必要があります。

例:真冬にやや濃いめのセッティング→夏場、濃すぎる

とくに見落としがちなのが、標高差です。

標高(気圧)とキャブレターの関係

筆者が9年かけてテストした結果をレポートします。

CB125T(CB150T 4スト空冷並列二気筒)や、LEO120SE(2スト空冷単気筒)だと、標高500m近くから変化を感じました。

標高が高くなるほど濃くなるわけですから、エンジンのレスポンスが悪くなります。

これが700mほどになると、あきらかに濃くなり、中低速ギアを使わないと加速しなくなります。

もっさりした走りになるわけです。

小排気量バイクほどではないものの、400ccの4スト4気筒でも標高700m近くになると、濃くなるのがわかります。

標高(海抜)の一例

大阪市内 20m未満

箱根ターンパイク 大観山スカイラウンジ 1,015m

富士山周辺 山中湖 980m

たとえば、神奈川県藤沢市内だと、標高が5mに満たない場所があります。

このように標高の低い地域に合わせてセッティングすると、標高の高い場所では濃くなります。逆も然りです。

オートポリス 標高900m/高低差52m

菅生サーキット 標高 約250m/高低差69.83m

鈴鹿サーキット 標高 約34m/高低差52m

たとえばオートポリスに合わせてセッティングしたバイクを、鈴鹿で走らせると、薄すぎてまともに走れない。逆の場合、濃すぎて走らなくなる。

大気圧センサーが付いてるインジェクション車の場合、気温・標高の変化をコンピューター(ECU)が補正してくれますが、初期のインジェクション車や、キャブ車では補正がありません。

なので、標高の高い地域に住んでいる場合、そこでセッティング合わせることになります。

その代わり、標高の低い場所を走行する場合は妥協することになります。

(標高の高い場所で最適なセッティングにすると、低い場所を走った時に薄くなります)

ある意味、妥協点を探すのがキャブセッティングと言えます。

例:標高の高い場所だと濃くなる

→薄くする。セオリーでは正しいが、薄くするデメリットとして、トルクが細くなる。

燃料の違いによる変化

ハイオクとレギュラー。

使用するガソリンによって、セッティングが変わります。筆者は2スト・4ストの両方でテストしましたが、ハイオクにすると濃くなる(かぶる)傾向にありました。

ガソリン添加剤のフューエルワンを入れた場合も、濃くなる傾向がありました。

基本的に特別な理由がなければ、レギュラー指定のバイクはレギュラー。

ハイオク指定ならハイオクを使用します。

2種類のキャブレター

CB125Tに限らず、キャブレターには「負圧式」と「強制開閉式」があります。

それぞれ簡単に特徴を解説します。

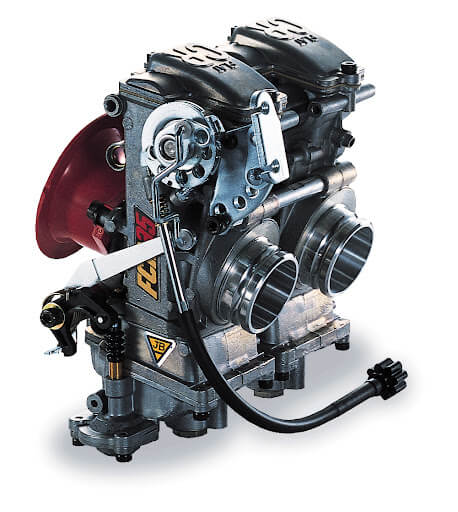

強制開閉式キャブレター

アクセル操作によって、ダイレクトにエンジンの回転数が上がる。

この特性が楽しくもある反面、慣れないうちはアクセルコントロールが難しい。

またスロットルOFF状態から加速する際、一時的に息継ぎしたり、負圧式キャブと比較して、燃費が悪くなるといったデメリットがあります。

なお、一時的な息継ぎ状態を解消すべく誕生したのがケイヒン(京浜)のFCRキャブ。

レース用に開発されたため、細やかな調整が可能です。ただし、セッティングに自由度があるため、セッティングを詰めるのがむずかしくなります。

実際、某バイク用品店でFCRを取り付けたものの、セッティングができず、お手上げ状態になったバイクを何台も目の当たりにしています。

スロットルOFFの状態から、スロットルONと同時にドンッ!と加速する楽しさがあります。

レース用に設計されたキャブレターなのでとても高価。

また構造上の理由から、キャブ本体が摩耗するといったデメリットがあります。

(レースなど、メリハリのあるスロットルワークを前提とした構造のため、街乗りで一定の回転数で走行する場合、その部分だけが偏摩耗する)

以上の理由から、中古のFCRキャブには手を出さない方がいいです。

(ちなみに2ストロークのキャブは強制開閉式)

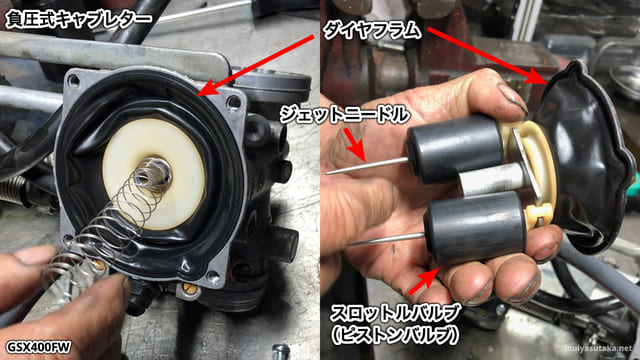

負圧式キャブレター

ジェット類やニードルが手に入っても、ダイヤフラムが手に入らない事が多いのが純正キャブの泣き所。

負圧式キャブは、4ストのノーマルキャブに多く採用されています。

(CB125TはJ以降のモデルから負圧式に変更されている。)

強制開閉式キャブのような、スロットル操作に機敏に反応するダイレクト感はないものの、マイルドな特製によりスロットルが開けやすく扱いやすい。

比較的、燃費が良いという特徴があります。

デメリットは、

・セッティング範囲が狭く、細やかな調整ができない

・古い車種ほどキャブ本体が摩耗していたり、パーツが劣化していて新品部品が手に入らない

などが挙げられます。

筆者はCBX、CBシリーズ、カワサキ空冷Z、スズキGS、ヤマハのXJなど、あらゆるキャブ車のセッティングに立ち会っていますが、ノーマルキャブは基本、おおきく調整できないのが結論です。

こまやかに調整したい場合、FCRキャブなどの社外品に交換する事になります。

JB POWER FCR/ヨシムラTMRキャブレターの注意点

あらかじめメーカーがテストし、初期セッティングされた状態で出荷されています。

ところが、バイクに大きな不具合や、改造がおこなわれていないにもかかわらず、実際に走ると調子が悪い。セッティングが合っていない、という事例があります。

JB POWER FCRキャブの販売元 BITO R&D社に問い合わせたところ、

実車でテストをおこなっているが、なにしろ40年近く前なので、詳細な資料が残っていない。「このセッティングが良い」という結果論しかわからない。

との回答があったそうです。

つまり、テスト車両のくわしい状態や、テスト時のシチュエーションなどを記録したデータが残っていないため、メーカー側もアドバイスできないんですね。

同じような事例は、ヨシムラMIKUNI TMRキャブでもあります。

キャブセッティング5つのステップ

ステップ1:問題点、不満な点を洗い出す

例:

どういうシチュエーションで、どんな風に走っている時、何速、何回転でどういう症状が起きているか?

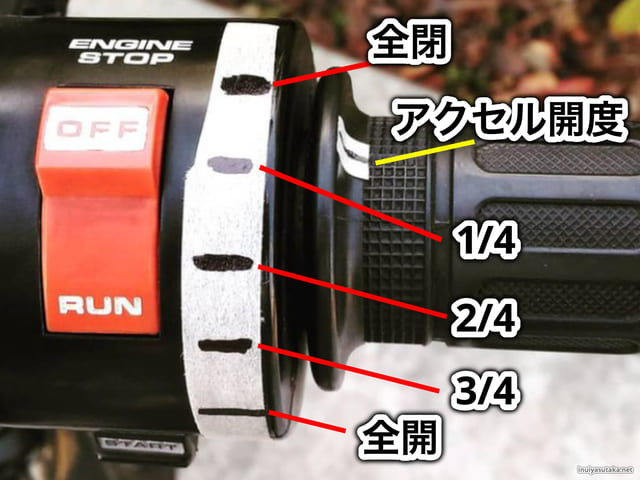

その時、スロットル開度はどのくらいか?

自分が住んでいる地域、よくツーリングで走る場所の標高を調べる。

「標高地図」で検索するとかんたんに調べられます。

メインジェットが影響するのは2/4~全開の範囲、アクセル全開時とすこし中速域に影響する。

ステップ2:目的を決める

問題点がわかった上で、

「それをどうしたいのか、どういう状態になれば満足なのか?」

「逆に、なにを妥協できるか?」

を決めましょう。ゴールが曖昧だと沼にハマります。

ステップ3:キャブ以外の要因をチェックする

「キャブの問題と思っていたら全然、ちがう場所に真の問題が隠れていた」

よくある話です。

キャブレターをいじる前に、ほかに原因が無いかどうかチェックしましょう。

とくに生産から10年から15年以上経過している車両はエンジンの圧縮が低かったり、プラグコードを筆頭に点火系統が劣化している事が多々あります。

火花が弱ければ当然、濃くなります。

わざわざキャブレターでセッティングするより、プラグコードを交換したほうがてっとり早いです。

スパークプラグについては、イリジウムではなく標準プラグの使用がお勧め。

高回転で連続走行する場合を除いて、一般公道ではあまりメリットがないからです。事実、キャブの不調で入庫してくるバイクの多くが、イリジウムプラグを装着しています。

しばらく動かしてないバイクの場合、キャブ(とくにジェット類の詰まり)清掃を最初におこないましょう。

スロージェットは穴が小さいため、クリーナーで洗浄しただけだと、詰まったままの状態になっている事がよくあります。この作業をおこたると、再度キャブレターを取り外して、分解しないといけなくなります。

劣化したガソリンを使わず、新しいガソリンを使用することも大事です。

キャブ清掃はジェット類を取り外しておこなう

修理や整備の現場に立ち会っていると、キャブクリーナーを吹いただけで「キャブ清掃した」と思っているライダーがあまりにも多い。キャブレターを分解してみると、高確率でジェット類が詰まっている。

ステップ4:キャブセッティング

キャブ以外に考えられなければ調整します。

バイクのコンディション、ライダーの走り方、走行シーンなど、総合的に考えてセッティングを詰めていきます。

2つのステップ

まずはジェット類のセッティング(番手を決める)。

次にエアスクリュー(or パイロットスクリュー)で微調整します。

一度にあちこち変えたり、ランダムに調整すると何が良くて、何が悪いのか、わからなくなります。

プラグの番手も基本的に固定です。

セッティングのポイント

多気筒の場合、かならずしもメインジェットの番数を同じにする必要はありません。

肝心なのはシリンダーが必要とする混合気を送ってやることです。

「2気筒だから2つとも同じ、4気筒だから4つ同じにしなければならない」というわけではないです。現に筆者のCB125Tも左右で、メインジェットの番数が異なっています。

とくに4気筒エンジンの場合、中心にある2・3のシリンダーと、外側にある1・4のシリンダーでは、セッティングが異なるのは当然です。

なお、薄すぎるとオーバーヒートや焼き付きの原因になるので、濃い目からスタートします。

CB125Tの場合

交換するのはメインジェットのみ。スロージェットやジェットニードルを変える事はほぼ、無いと思います。

(パーツがない) → パーツが発売されました(くわしくは後ほど)

あとはエアスクリューを調整する程度です。

メインジェットは上記のサイトを参考にしていただくとわかるとおり、アクセル全開域に影響します。

逆に言うと、アクセルを全開にしなければ、メインジェットを交換してもあまり恩恵を感じられないと思います。

(筆者のようにCB125T最終型、1999年から2000年前後のキャブ車 最終モデルなど、極端にセッティングが薄くなっている車種は濃くすると、変わると思います)

低中速を変えたい場合、メインジェットを交換しても的外れになります。

ステップ5:テスト走行

できれば、車や歩行者などが少ない場所を選びます。

もし、近くにそういった場所がない場合、見通しが良く、知っている場所を選びましょう。見知らぬ峠に行ったり、遠出してテストするのはリスキーです。

いつもどおりに走行すると、違いがわかりやすいです。

(負圧式キャブの場合、タイムラグを考慮してセッティングしてください)

1,実走行

2,アクセル開度

3,プラグの焼け具合(標準プラグ)

セッティングは気温や天候によって変化します。日記みたいにデータをメモしておくといいです。

正解を探すというより、変化を楽しみながら自分好みのセッティングポイントを探る事が、キャブレターの面白みだと思います。

AとBは同じオイルだが、標高や気温のちがいで焼け具合がことなっている。Cは某純正オイルを使用。

オイルのちがいにより、ABと焼け具合がことなっている。

セッティングに正解はない

薄め、濃いめ2つのうち、どちらかしかありません。

人によって好みが異なるため、最後は自分次第になります。マシンの個体差、住んでいる地域(標高・気温差)、走行シーン、乗り方が人によって違うからです。

あるレベルまでは経験者のアドバイスが頼りになりますが、大事なのは自分にとって乗りやすいかどうか。

自分の走り方にマッチしているかどうかが、判断のポイントになると思います。細部を詰めようと思ったら、自分で走行しながら、丁度いいところを探っていくしかありません。

これがキャブレター車のおもしろいところであり、むずかしいところでもあります。

CB125Tキャブレター年式による違い

年式によって3種類のキャブレターが存在します。(教習車・海外モデルは資料が無いため不明)

年式は以下の記事で確認ください。

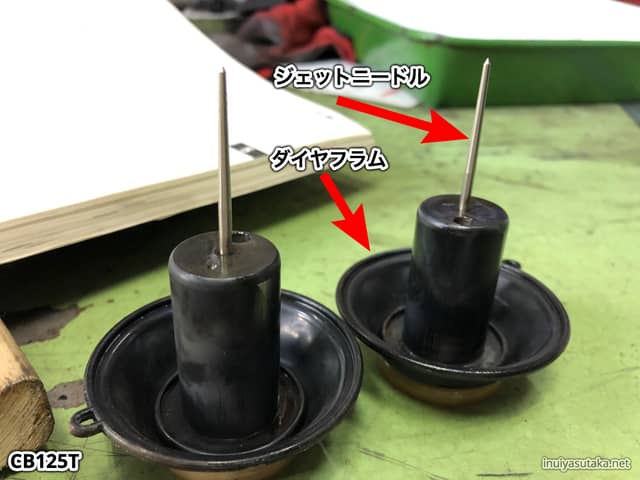

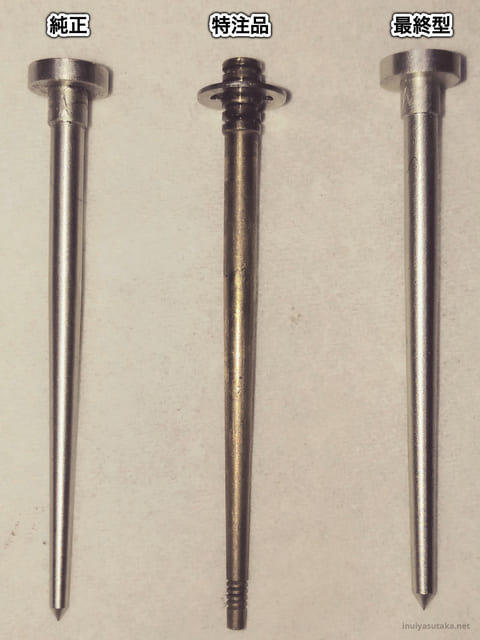

ジェットニードル

左:J〜W純正

真ん中:最終型用 KENSO(ケンソー)バクダンキット特注品(当時 約7万円ほど)

右:最終型1純正

CB125Tのジェットニードルは、J〜Wと比較して最終型の1は太くなっている(混合気が薄くなる)

ジェットニードルの形状が型式によって違うため、ジェット類のセッティングが異なる点に注意してください。形状が異なる年式のニードルを安易に使うと、セッティング沼にハマります。

メインジェット

F型 ノーマルメインジェット#98

J・M・P・W型 ノーマルメインジェット#88

1(最終型) ノーマルメインジェット#95

F型のみ強制開閉式キャブレターが採用されている。

最終型は他のモデルと大きく異なる

最終型は2001年排ガス規制対応のためブローバイガス還元装置が付いている。

そのためキャブセッティングがかなり薄めに設定されている。

実際、筆者の最終型CB125Tは真夏にもかかわらず、中古で購入した時のままの状態で走行すると、8,000rpmほどで頭打ちしていた。

CB125Tに限らず、この時期に販売されたキャブ車は、走行フィーリングを犠牲にして排ガス規制をクリアしているため、基本的に薄めにセッティングされている。

※CB125T海外モデルにもブローバイガス還元装置が付いている。国内向けとの違いは詳しい資料がないため不明

CB125Tキャブレター セッティングパーツ

JC06モデルについては、(筆者の知るかぎり)専用セッティングパーツは販売されていない。

2024年、「KEYSTER」(岸田精密工業株式会社)から、燃調キット CB125T (JC06)用キャブレター オーバーホール&セッティングパーツセットが発売されました。

じつは、本記事を公開した2018年以前に、同社からCB125T JC06用キットが発売されていて、購入したことがあります。

ところが純正キャブに合わなくて、岸田精密工業に問い合わせたところ、謝罪の上、返金してくれました。

(返金しなくていいから、JC06用を作ってほしかったのが本音)

これまでお伝えしたように、CB125T JC06だけでもキャブが異なりますし、全モデル(2本サス)のCB125T、さらに前モデルのCB125と、シリーズのラインナップは多岐にわたります。

「なにが、どう違っているのか?」

もちろんホンダ社が教えてくれるはずはなく、実車をもとに製作されているのでしょう。

(パーツの製作・開発が容易でないことは、筆者も経験済みです)

そうした紆余曲折を経て、あらためてリリースされたCB125T JC06用 燃調キットは、キャブパーツ難民のCBTユーザーにとって、明るいニュースになると思います。

従来はメインジェットぐらいしか手に入らないため、以下の方法ぐらいしか、純正キャブで調整できませんでした。

京浜(ケイヒン)製のジェット類を購入し、自分でセッティングすることになる。メインジェットは、京浜製キャブレターなので、京浜製のメインジェットを使用する。

(ミクニ製や他社製を使用することはできない)

メインジェットはネットショップの他、大きめのバイクパーツショップで購入することができる。

何番が最適かは判断がむずかしいところ。バイクショップでは、いくつものメインジェットをそろえていて、試しながらセッティングを詰めていく。

少なくとも2、3種類は用意しておいた方がいいだろう。

メインジェットはポッシュや、キタコなどが販売している。さまざまな形状があるため、適合するパーツを選ぶようにしよう。CB125Tの場合、「丸型の大」が適合する。

CB125Tセッティング事例

前出の燃調キットが発売される前の話です。

事例:教習車仕様のキャブ換装

型式:CB125T W(教習車仕様)

車体番号:JC06-1500001~

・パイロットジェット(スロージェット) ノーマル#35

・メインジェット ノーマル#88

CB125T 1のキャブレターに換装する場合、Wのジェットニードルを使用し、メインジェット#88を使用する。

(メインジェットを変更する場合は#88を基準にする)

スロージェットはWも1も同じ番手のため、変更しなくていい。筆者の知人のCBTだが、計算どおりうまくいった。

CB125T最終型 ノーマル

MJ #95 真夏でも薄すぎる。

症状:排ガス規制に対応させているため8000rpmほどで頭打ちする

MJ #102〜まで濃くすると、走りが激変する。

筆者は特注品のJNに、MJが#102だったので、それより濃くする必要があると思われます。この後142ccにボアアップしたため、ノーマル時のセッティングデータは以上です。

CB125T最終型 142ccボアアップ後

・ジェットニードル ノーマル(最終型用)

・パイロットジェット(スロージェット) ノーマル#35

・使用プラグ:NGK標準 秋冬8番/春夏7番

セッティングの目的

低中速域のかぶりをどうにかしたい(加速時、アクセル開度3/4)

以下#はメインジェットの番数

MJ #118 若干薄め

備考:

神奈川県 春・夏・秋・冬オールシーズン

晴れ、雨、曇り

142ccボアアップ+パワーフィルター装着

低中速域がかぶるため2018年、NGKパワーケーブルに交換。

※筆者のCBTは右シリンダーが若干、濃い傾向にあります

右シリンダー MJ #122

※外気温20℃〜23℃

ノーマルプラグ8番だとわずかに濃い

ノーマルプラグ7番だとわずかに薄い

※外気温27℃前後 湿度67%

ノーマルプラグ7番で濃い

左シリンダー MJ #125

※外気温20℃〜23℃

イリジウムプラグ8番

※外気温27℃前後 湿度67%

イリジウムプラグ7番

同8番だと濃い

備考:

2018年1月〜6月3日現在

気温10℃以下〜27℃

市街地、ツーリング、雨天走行

走行距離5,000km以上

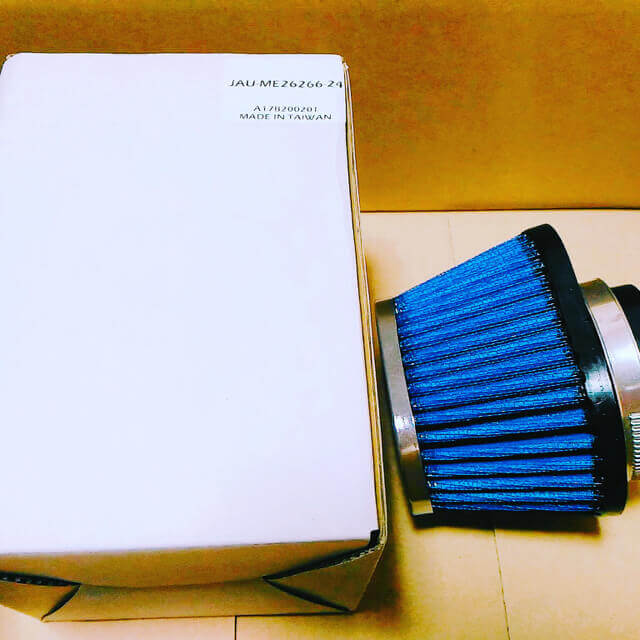

装着したパワーフィルター

今回、使用しているのはK&N製ですが、メーカーによって様々なタイプのパワーフィルターがあります。

一般的にパワーフィルターを装着した場合、純正フィルターより多くの空気を吸うと思われがちですが、実際は空気抵抗が増えるパワーフィルターや、純正とほとんど変わらないパワーフィルターも存在します。

つまり製品ごとに空気の流入量が異なるわけです。

セッティングもそれぞれ異なります。

(プラス10番以上、濃くしなければならないパワーフィルターも存在すれば、ノーマルより空気抵抗が増え、薄くしないといけないフィルターも存在します)

2019年6月、パワーフィルターを新調

パワーフィルター 短筒タイプB3

KN企画 商品番号:PF1000-B3

右シリンダー MJ#122→120交換

左シリンダ MJ#128→125交換

左右とも標準プラグ7番

K&N社のパワーフィルターとの違いは、あまり変わらないです。

低速が濃い場合・薄い場合

20年から40年以上前の旧車は、点火系(イグニッションコイルなど)の劣化により、プラグの火が弱いケースが多々あります。

パワー(トルク)のある4気筒ならそのままでも乗れますが、小排気量の2気筒で、超がつくほどキャブセッティングがシビアなCB125Tでは、その影響が顕著にあらわれるようです。

どうしても気になる場合は、点火系統を強化してみるといいかもしれません。

CB125T(逆輸入モデル)にウオタニSPを装着したところ、劇的に始動性が良くなったという事例があります。

CB125T最終型以前のセッティング方法

F

ノーマルメインジェット #98

J・M・P・W

ノーマルメインジェット #88

例:

J〜WのCBTを142ccにボアアップ(ノーマルエアクリーナー)した場合、ノーマルメインジェットからプラス16〜23番手ぐらい。

#111はラインナップ無し

おおよそ、この範囲で調整する事になると思われます。

F型と、J・M・P・W型それぞれの標準キャブセッティングが薄い・濃いどの程度か不明ですが

薄い場合・・・濃くする(上限か、上限寄りにする)

濃い場合・・・薄くする(下限寄り、または下限にする)

という流れになります。

ボアアップしないでパワーフィルターを装着する場合、ノーマルメインジェットから2~4番手ぐらい上げると良いでしょう。(K&Nパワーフィルターの場合)