スクーター、ミッション車とも、当たり前のように2ストが走っていたのは遠い昔。

一部を除き、2ストロークバイクの生産終了から20年以上が経ちました。

「人から2ストバイクをもらった」

「4ストしか乗ったことがない」

初めて2ストに乗る方向けに、見落としがちなチェックポイントをお伝えします。

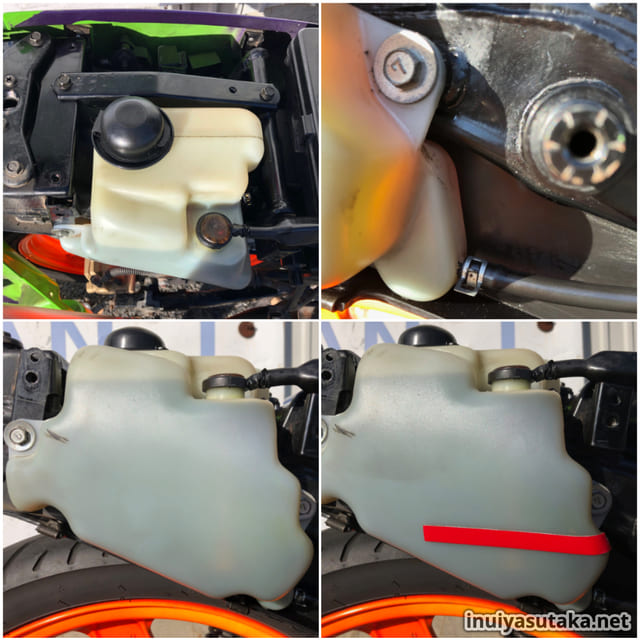

エンジンオイルタンクのひび割れ

ご存じかもしれませんが、2ストロークのエンジンオイルは燃焼して、減っていきます。

そのためエンジンオイルのタンクに、2スト用オイルを継ぎ足す必要があります。

(モペットやベスパなど、混合仕様車を除く)

ガレージ湘南に入庫してくる2スト車(1980年〜1990年代)を見ていますと、エンジンオイルタンクにヒビが入っていることがあります。

車両の保管状態、オイルタンクの位置などによって劣化具合は異なりますが、樹脂製品のため、経年劣化で割れやすくなります。

(ノンカウル仕様のNS-1は、位置的に転倒や紫外線の影響を受けやすいです)

筆者が借りたレオ君はどこからか、オイルが垂れてくるので、この際、オイルタンクをチェックすることにしました。

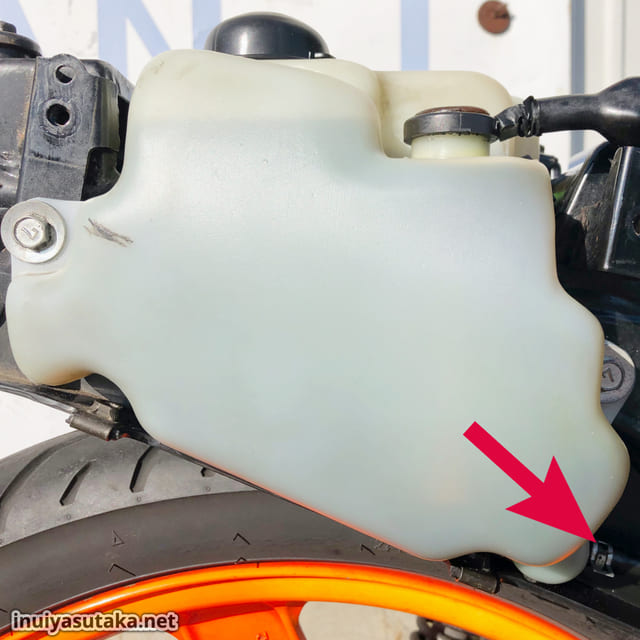

オイルタンクはシート下、右サイドカバーの裏側にあります。

見たところ、オイルタンクにひび割れは確認できませんでした。

赤い矢印の部分につながっているゴムホースも、経年劣化により割れたり、裂けたりすることがあります。

同時に、ホースがしっかり繋がっているかどうか、緩みがないかを確認します。

もし、オイルタンクが割れていたり、ひびが入っていた場合は、タンクを交換するか、耐油性のリペア剤で修復するといいです。

レオ君のオイルタンクは残量がわかりづらいので、赤いテープを貼って、確認しやすくしました。

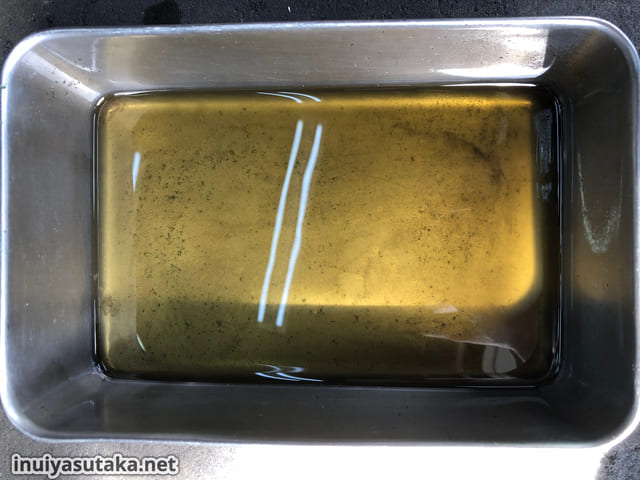

エンジンオイルが古い場合の注意点

長期間、不動だったバイクを動かす場合は要注意。

1,エンジンオイルの乳化

保管状況にもよりますが、長い間放置されていると、オイルタンク内に水分が混入して、オイルが乳化することがあります。

2,エンジンオイルの変質

古くなったオイルは、場合によっては変質します。オイルが変質すると、オイルの通り道を塞いでしまうため、潤滑不良になります。エンジンの吹け上がりが悪くなったり、最悪の場合、エンジンが焼き付きます。

オイルタンクは半透明なので、なかなか外観上は気づきにくいと思います。

とくに人から譲ってもらったバイクだと、前オーナーがこれらを確認していないことが多いため、不具合などがあってもそのまま、現オーナーが乗っていることが多いです。

(個人売買でも、この手のトラブルが多い)

いちがいに「何年、経ったからエンジンオイルが古い」という明確な基準はないのですが、オイルの乳化、変質の可能性を疑いつつ、確認したほうが無難です。

筆者の場合、保管状況が良ければ(室内保管)3年ぐらいなら許容範囲。

それ以上だと、オイルの注ぎ口から古いオイルを抜いて、新しいオイルに換えてから、エンジンを始動します。

エンジンがかかっても、いきなり高回転まで回さず、吹け上がり(レスポンス)や音に注意しながら、徐々にアクセルを開けて、異常の有無を確認します。

長い間、動いていないバイクを動かす場合、それぐらい慎重にやったほうがいいのです。

駆動系

実際に修理・整備で入庫しているバイクを見た上で、よくある事例を紹介します。

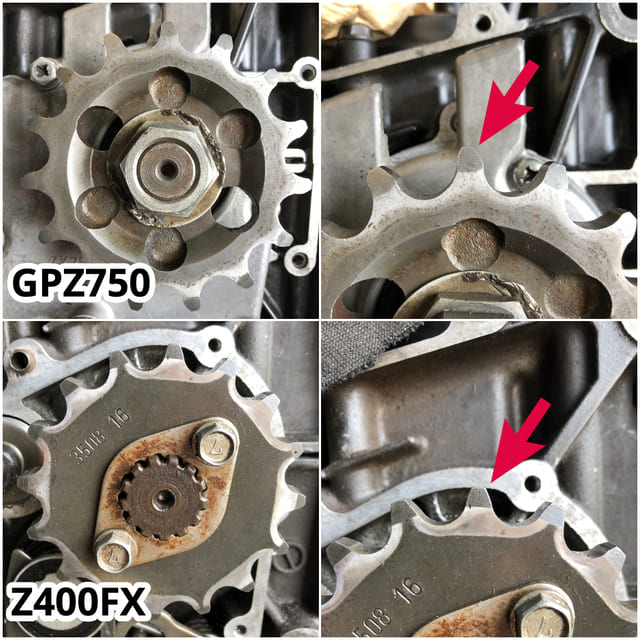

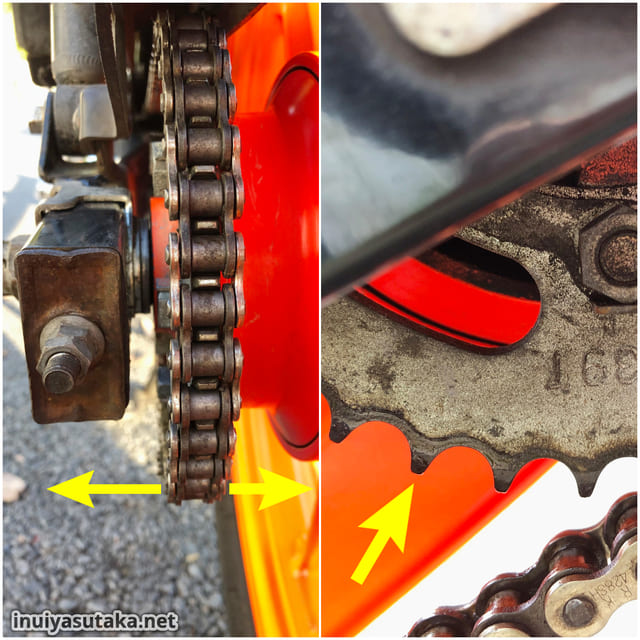

まずはフロントスプロケット。

通常、カバーがついているため、摩耗していても気づかない事が多いです。(2スト・4スト共通)

そう頻繁にあることではないですが、偏摩耗していることがあります。

写真はGPz750のスプロケが、くの字になっていました。(正確には「>」の形)

前出のGPz750のフロントスプロケットと同様、くの字に偏摩耗しています。

ホイル交換時の取り付け方がまずかったらしく、タイヤのセンターが出ていないことが原因でした。

摩耗限界と交換タイミング

リアスプロケット。明らかに山が無くなっていることがわかりますね。こうなる前に交換したほうがいいです。

ドライブチェーンは、矢印の方向に左右、動かして、ガタがあるようなら交換時期です。

ドライブチェーンの遊び(緩み)も、チェックしておきましょう。

オフロードなど、悪路を走る場合、路面の凹凸でチェーンが張った状態になることを考慮して、チェーンの遊びは若干、緩めにします。

一般公道を走る場合、バイクメーカーの指定に従います。

プレートが外れて、破断寸前だったドライブチェーン。

オーナーさんは気づかないまま乗っていたようですが、もし、走行中にチェーンが切れて飛んだら、自分だけじゃなく、周囲の人に当たって死亡事故が発生したかもしれません。

ホイルベアリングのガタ点検

ホイルベアリングのガタを点検する際は、かならず2箇所に手を置いて、左右に手を動かします。

イメージとしては、センタースタンドなどを使ってタイヤを浮かせ、赤い矢印の上下、2箇所に手を置いた状態で、横に動かします。

片手では分からない場合も、両手ならガタに気づきます。

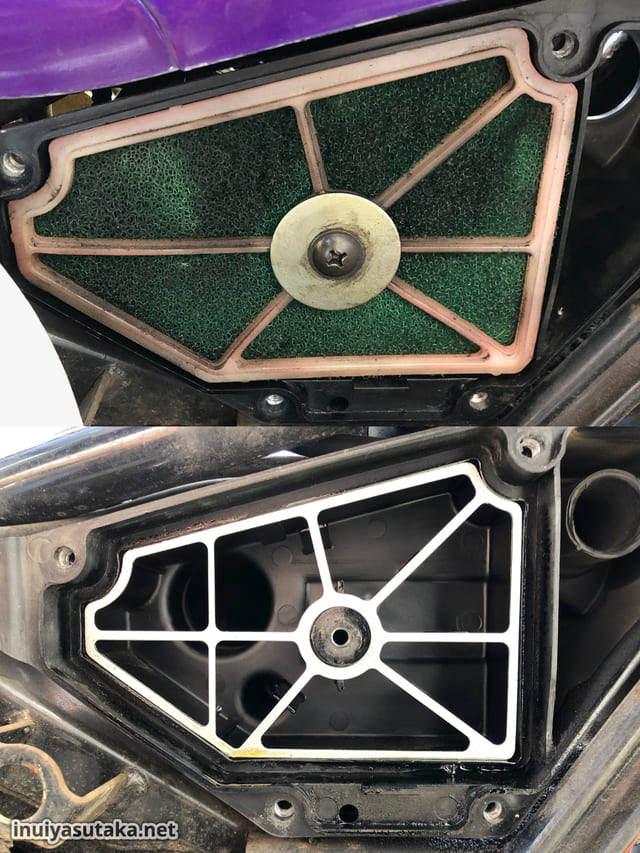

エアークリーナー

社外品(と思われる)エアークリーナーエレメント。

湿式タイプの場合、洗って再利用できるというメリットがあります。

ただし、経年劣化によりスポンジがボロボロになり、キャブレター内部に詰まる事があります。

触って、くずれるようなら即、交換です。

純正エレメントが手に入らない場合

下記のような汎用シートを購入して、カットして使います。

フィルターの目が細かい(ギュッと詰まっている)ほど、吸い込む空気の量が少なくなり、キャブレターのセッティングが濃くなる傾向にあります。

逆に、粗めの場合、スカスカで空気の量が多くなるため、キャブレターのセッティングは薄くなる傾向にあります。

とくべつな理由がなければ、純正(もしくは現在装着している)エレメントに近いものを選ぶといいです。

粗め:空気の量が増える:燃調が薄くなる(ガソリンの比率が減る)

目がこまかい:空気の量が減る:燃調が濃くなる(ガソリンの比率が増える)

エレメントの洗浄

エレメント(スポンジ)は灯油で洗うこともできますが、痛みやすいので、専用クリーナーを使ったほうが無難です。汚れの落ちもいいです。

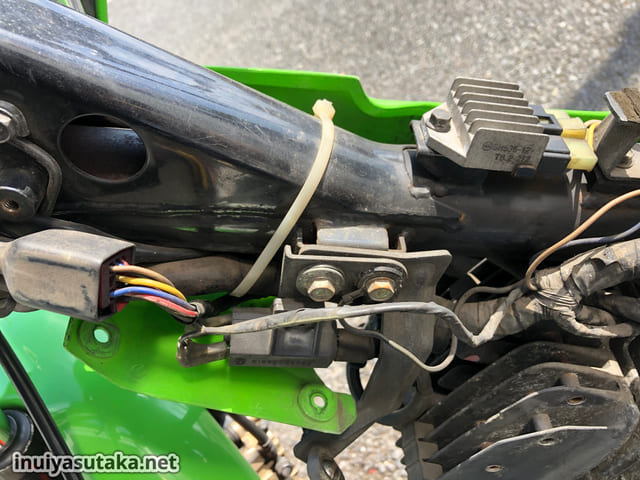

番外編 電装系

タンクやカウルなどを外した場合、コネクターなどの端子をチェックします。

古いバイクほど、焼けていたり、錆が発生していたり、接続不良だったりするからです。

状態によっては外さないほうがいいですが、大丈夫そうなら取り外して、コンタクトスプレー(接点復活剤)を塗布します。

ちなみに100台以上のレストア、バイク修理の現場に立ち会っていると、

電装系(配線)を改造している車両は、高確率でトラブルが多いです。

電気系はプロが修理する場合でも、時間とお金がかかります。

たまに「他店(バイクショップ)で配線処理をやってもらった」というケースもありますが、どの配線がどうなっているかは、作業者本人じゃないと、わからないです。

なのでプロの作業・アマの作業を問わず、電装系が改造されたバイクの修理は、ショップに敬遠されがちです。

状態によっては、電装系の修理作業だけで1ヶ月以上かかることはザラですからね。

スパークプラグ

昔から諸説ありますが、結論だけいうと・・・

公道を走るのであれば、イリジウムプラグではなく、純正指定の標準プラグが一番です。

2ストの旧車にイリジウムプラグの仕様はデメリットが大きく、不向きだと思います。

(数多くの不調なバイク、修理の現場を目の当たりにした上での意見)

ネジやボルト

ネジやボルトの緩み、脱落をチェックします。

「なんだ、そんなことか」と言われそうですが、かなり重要です。

新車でも、走行しているうちにだんだんとネジやボルトが緩んできます。旧車なら、なおさらチェックすべきだと実感しています。

「本来、付いているはずのボルト(ネジ)がない」

2スト・4ストを問わず、数え切れないほど、修理の現場で目の当たりにしてきました。

事故らなかったのは、運が良かったとしか、言いようがないケースもあります。

筆者自身、CB150Tで過去、長距離ツーリング先でパーツが脱落したことがありますし、レオ君のボルトが行方不明なったこともあります。

たとえば、ナンバープレートが落ちるのは、よくある話です。

各部ボルトや、ネジの緩みなどを点検するようにしましょう。

ちなみにレオ君は借りた当初、あちこち緩んでいました(笑)チェックして正解でした。

「脱落は、忘れた頃にやってくる」

いっぽう締めすぎは破損して、逆効果になることがあるため注意が必要です。

本記事で紹介した以外にも

キャブレターの洗浄、ブレーキ、スロットル/クラッチ/チョークワイヤー、タイヤ、灯火類など、点検すべきポイントは数多くあります。

(一般的な情報は、ググればすぐ見つかると思います)

その中でもとくに多い事例、見落としがちなポイントを紹介しました。

2ストは年々、部品調達が困難になっていますし、2ストお断りのバイクショップも多いです。

ぜひ、大切に乗ってください。