2ストローク愛好家のための記事です。

適切な始動方法と、NGな始動方法、暖機運転でありがちな事例を踏まえながら、エンジンを長く持たせるあつかい方を紹介しています。

なぜ、暖機運転が必要なのか?

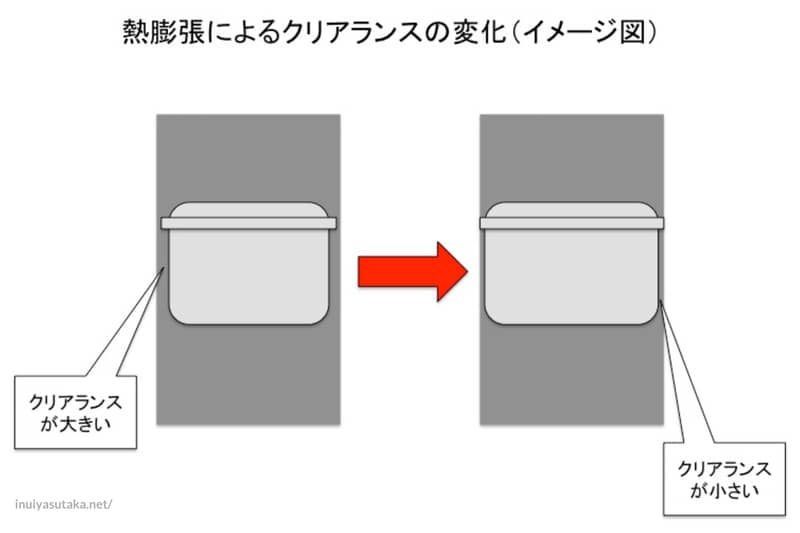

最大の目的はエンジンのクリアランスです。

エンジンが冷えている時と、完全に暖まった状態ではクリアランス(すき間)が変わります。

通常、エンジンは完全に暖まった状態の時に最適なクリアランスになるよう設計されています。

暖機

weblio辞書

機械を動かし始めた時に、一定の時間だけ負荷の低い運転をすること。暖機運転ともいう。

エンジン焼き付きにご用心

空冷エンジンの場合、エンジンが冷えている時(コールドスタート)と、完全に暖まった状態のピストンクリアランスの差(ピストン ポート側の熱膨張の差)が大きいです。

しっかり暖機運転しないまま、始動後すぐに高回転まで回すと、エンジン焼き付きのリスクが高まります。

夏場でも、始動して「いきなり全開!」は避けたほうが無難です。

2ストと4ストの暖機運転のちがい

2ストロークエンジンは、4ストのようにエンジンオイルがエンジン内を循環していません。

ガソリンと混ざったエンジンオイルは燃焼して、排気されます。

ですので(分離給油の場合)、エンジンオイルが減っていくため、オイルをタンクに継ぎ足す必要があります。

いっぽう4ストは、人間でいうと血液みたいに、エンジンオイルがエンジンの中を循環しています。エンジンが冷えている時はオイルが硬いため、油温管理が重要になります。

言い換えると、4ストは油温を通じて、エンジンのクリアランスをマネージしているといえます。

ところが2ストの場合、オイルが燃焼するため油温をライダーがコントロールする事はできません。

もっと直接的にエンジンを暖めるイメージです。

(水冷の場合は水温計が指標になりますが、空冷エンジンは勘が頼りです)

2ストも4ストも目的は同じ。ちがうのはアプローチ。

暖機運転しないとどうなる?

「2ストはエンジン始動後、すぐ高回転まで回しても焼き付かない」

と思ってる人がたまにいます。

たしかに、低温によるエンジンオイルの影響を受けにくいので4ストと比較すると、焼き付きにくいと思います。

ただ、実際には2ストも焼き付きます。

元国際A級オフロードレーサーの方の話によると、空冷2ストが主流だったモトクロスレーサーバイクは、エンジン始動後、すぐ高回転まで回して走り続けると焼き付いたそうです。

(レーシングエンジンなので混合給油)

それから年々、エンジンも、エンジンオイルも進歩して、焼き付きにくくなりました。

とはいうものの、暖機運転を怠ると、エンジンへのダメージはより顕著になると思います。

筆者は4スト・2スト合わせて80基以上のエンジンオーバーホール現場に立ち会っていますが、修理に持ち込まれるエンジンを観察していると、とくに2ストは扱い方でエンジンの状態が大きく変わると感じています。

逆にふだんから暖機運転やメンテナンスを心がけていると、より長くエンジンを持たせることができます。

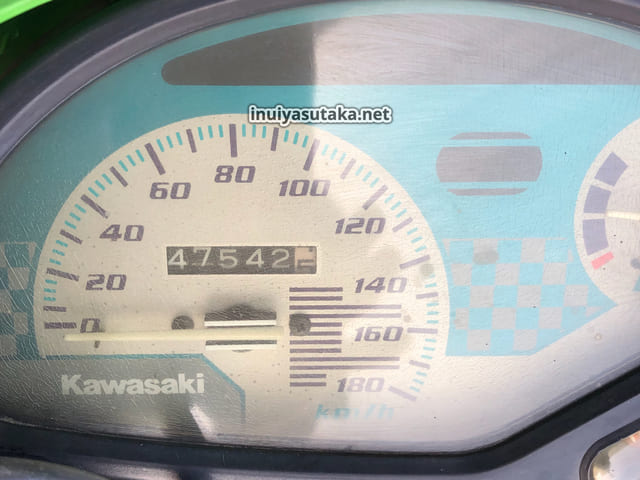

47,000kmを超えましたがノントラブル。もちろんエンジンオーバーホール歴なし。

冷間時の暖機運転 6つのステップ

エンジンが冷えている時のやり方を順番に解説します。

ステップ1

燃料コックがON、キルスイッチがOFFになっていることを確認する。

ステップ2

ギアをニュートラルにして、メインスイッチをONにする。

ステップ3

チョークをいっぱいまで引く。

ステップ4

アクセルを閉じた状態で、エンジンを始動する。

チョークを使用している時は、アクセルを全閉にするのが基本です。

ステップ5

エンジンが始動できたら、スムーズに回転するまで暖機運転する。

目安として、時間は30秒から2、3分ぐらい、回転数は6000rpmぐらいです。

回転数が低いとプラグが被ります。

ステップ6

チョークを完全に戻す。

(必要に応じて、チョークをゆっくり戻しながらアクセルを開けて暖機する)

以上が基本的な操作です。

ただし、ほとんどの2ストは旧車になるため、エンジンの状態や、キャブレターのセッティング、外気温などによって、かなり個体差があると思います。

つまり、新車みたいに杓子定規なやり方だと、うまく始動できない事もあるわけです。

あくまで参考として、理解してください。

エンジンが暖まっているときの暖機運転

前出の方法でうまく始動できない時や、気温が高い時、エンジンが暖まっている時の手順です。

ステップ1

燃料コックがON、キルスイッチがOFFになっていることを確認する。

ステップ2

ギアをニュートラルにして、メインスイッチをONにする。

ステップ3

(チョークを引かずに)アクセルを4分の1から、8分の1ぐらい開けた状態のまま、エンジンを始動する。

ステップ4

必要に応じて、数十秒ほど暖機運転する。回転数は6000rpmぐらい。

始動でよくあるミス

1,エンジンがかからない

・ガス欠、コックがOFFになっている、キルスイッチがONになっている

・プラグキャップがきちんとはまっていない

・プラグがかぶっている

・アクセルを開けすぎている(もしくは全閉)

2,チョークを引いた状態で、アクセルを開けている

アクセルを開けると、エンジンに送る空気の量が増えてしまうため、チョーク(ガソリンを濃くする)の働きを邪魔することになります。

3,チョークが引いたままになっている

チョークノブが完全に戻っていなかったり、チョークワイヤーに不具合が発生していると、チョークを引いた状態で走行してしまい、エンジンが不調になる(濃すぎる)ことがあります。

チョークノブの操作を確実にしましょう。

ワイヤー(キャブレター側)が正常に動作しているか、たまに目視で確認したほうがいいと思います。

4,サイドスタンドが降りている

年式によって、サイドスタンドが降りた状態では、エンジンがかからない車種があります。

(安全防止のためエンストする仕様)

サイドスタンドをしっかり上げていなかったり、バネが劣化して、スタンドが完全に上がりきらなくなると、エンジンがかからない事があります。

5,キックペダルで怪我をする or 壊れる

2ストのミッション車では、セル式は少数派。多くがキック式だと思います。

キック式の場合、ミスをすると足を怪我したり、キックペダルにつながっているシャフト(エンジン内にある軸)が折れることがあります。

シャフトが折れた場合、強制的にエンジンオーバーホールとなります。

シャフトや足を痛めることなく、始動するコツとしては、ペダルに足を載せたまま、キックする(踏み込む)こと。必要以上に強くキックしないことが大事。

ペダルから足を離した状態でキックすると、すべってミスしやすいです。

筆者の場合、土踏まずのあたりをペダルに載せるようにしています。

暖機運転でやってはいけない事

エンジンを始動して、アイドリング状態のまま、ヘルメットを装着して、グローブを・・・

5分も10分もアイドリングしているライダーをたまに見かけることがあります。

4ストとちがい、2ストは回転数が低いと燃焼温度が低いため、プラグがかぶってしまい始動困難になります。

プラグが被る(かぶる)

プラグの電極が濡れて火が飛ばなくなる(あるいは火花が弱くなる)こと

停車時なら、エンジンを6000rpmほど回して暖機→その後、すぐ走り出すようにしないと、エンジンが冷えているため未燃焼ガスが、クランクケースにたまります。

(くわしくは次の章で)

「暖機すると近所に気まずい」

という場合、できるだけアイドリング(低回転)状態で放置する時間を短くして、走りながらエンジンを暖めるのが賢明です。

いずれにせよ、エンジンがしっかり暖まって適度なクリアランスになるまで、急に高回転まで回さないようにします。

エンジンは回さないと調子が悪くなる

「できるだけエンジンを回さないほうが長持ちする」

と思ってる方がいらっしゃいますが、じつはこれ、逆効果です。

暖機運転というか2ストロークの乗り方、扱い方の話になりますが、4ストと比較した場合、2ストは燃焼温度が低いです。

ですので、あまりにも低回転で暖機運転をしていたり、高回転まで回さずに乗り続けていると、プラグや、マフラー(チャンバー)、エンジンにカーボンが溜まりやすくなります。

カワサキ KH400

空冷ピストンバルブ並列3気筒

未燃焼ガスで、ドロドロになっている様子がよくわかると思います。

筆者が若いころは、サイレンサーにオイルが垂れていると「乗り方がヘタ!」と言われました。

のちのち、ネタ元を知りましたが、500SSの開発者インタビューで「(テストライダーがオイルを垂らしていたら)もっと回せ!と叱っていた」と話されていました。

マフラーを取り外したシリンダー内部の状態。

手前の黒いのがカーボン。奥にはピストンが見えます。

ピストンクラウンや、シリンダーヘッドもカーボンがこびり付いています。

カーボンがたまってありえない事故発生

ある時、青信号でアクセルを開けたら突然、バイクがバックして、後続車に激突!という事故がありました。

ゴールドウイングなどバック機能が付いてるバイクじゃなくて、2ストロークの話です。

原因はピストンの頭にたまったカーボン。

ピストンが上死点に到達する前にカーボンが燃えてしまい、エンジンが逆回転してバックしたそうです。

例:ランディ(スズキ FM50)、バンバンなど

ほかにも、GT380で点火タイミングを間違えると、やはりエンジンが逆回転するとか。

現代なら間違いなくリコールだと思いますが、昔なのでそれほど大きな騒ぎにならなかったのでしょうかね。

もしかしたら、スズキ車以外でも、こうしたケースが発生していたかもしれませんが、筆者が聞いたのはいずれもスズキ車だった、ということです。

プロにインタビュー 最強2ストオイル バイク別おすすめオイルと選び方

「エンジンが冷えている時は、急激に高回転まで回してはいけない」

たしかにこれが基本なのですが、回さなさすぎてもダメなのです。適度に回して、適度に回さないことが大事。

これは4ストロークも同じです。

走り方で改善した事例

バイク側の不具合や、都市部の渋滞を走るなど、環境次第では、被っても仕方ない場合もあります。

いっぽうで、ライダーに原因があることもあります。

例:低回転で早めのシフトアップ、という乗り方を繰り返している

ようするに4ストみたいな乗り方ですね。エンジンを回しきらないまま、シフトアップを繰り返している状態。

これだと、いくら暖機運転に気をつかっても、プラグが被ってしまいます。

オンとオフの使い分け 筆者の場合

エンジンが冷えているはもちろん、長い信号待ちの直後(とくに夏場)は、急激にエンジンを回さないようにします。

しばらく走行風を当てて、エンジンの温度がほど良くなったところで高回転まで回します。

また季節に関係なく、たまにアクセルを全開にして、カーボンを焼くようにしています。

(キャブセッティングが薄めなので、全開時間は短め)

タコメーターは付いていませんが、シフトアップは(エンジンが完全に暖まった状態で)6000rpm以上。

つまり、「最大トルク」が発生する回転数をシフトアップの目安にしている、ということです。

いわゆるパワーバンドですね。

公道を走るのであれば、毎回毎回、たとえば10,000rpmまで引っぱってシフトアップする、というのは無駄ですし、現実的ではありません。

最大トルクが発生する回転数を目安にシフトアップすると、無駄なくキビキビ走れますし比較的、燃費もよくなります。

これは2ストに限らず、4ストでも同じです。

実際に筆者が走った場合のプラグの焼け具合。

使用するオイル、走行環境、季節によって差はありますが、通年こんな感じです。

筆者がLEOを借りた当初に装着されていたサイレンサー。走行距離のわりにカーボンが多いです。

サイレンサーを交換して、筆者が乗った場合。

エンジンやキャブレターに問題がなく、もともとの仕様を除いた前提でいうと、やたらカーボンが溜まったり、オイルが垂れるのは、乗り方の問題か、使用しているエンジンオイルに原因があると思います。

くわしくは、下記の記事で解説してます。

エンジン始動上達のコツ

やみくもにキックしたり、セルを回すのではなく、

「アクセルをどれくらい開けると良いか、タイミングは?」

「キックペダルを踏み込むタイミングは?」

自分なりに考えて、工夫しながら愛車の癖をつかむこと。あとは、「ガソリンがきちんと流れているかどうか?」「プラグの火花は飛んでいるか?」必要に応じて確認することです。

キルスイッチがOFFになっていることもよくある話なので、あわてず、1つずつ確認しましょう。